「単分子誘電体」で半導体メモリを革新し、日本の素材・半導体産業の牽引を目指す―。LTSが中国・四国地方で取り組んでいる、「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業(MPM事業)」―Paletteで事例第一弾が誕生しました。「素材の力」で、従来に比べ約1000倍の情報密度と、約90%の消費電力削減を実現する半導体メモリを開発した株式会社マテリアルゲートです。創業者の中野佑紀氏と、経営人材として参画する伊勢賢太郎氏に、地方発スタートアップの可能性や課題、同社が描く未来を語ってもらいました。ファシリテーターはLTS Palette事業担当の尾上正幸です。

※敬称略

※MPM事業は、LTSがNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)から受託・運営している事業です。

・プレスリリース:https://lt-s.jp/news/pressrelease/2025-03-26

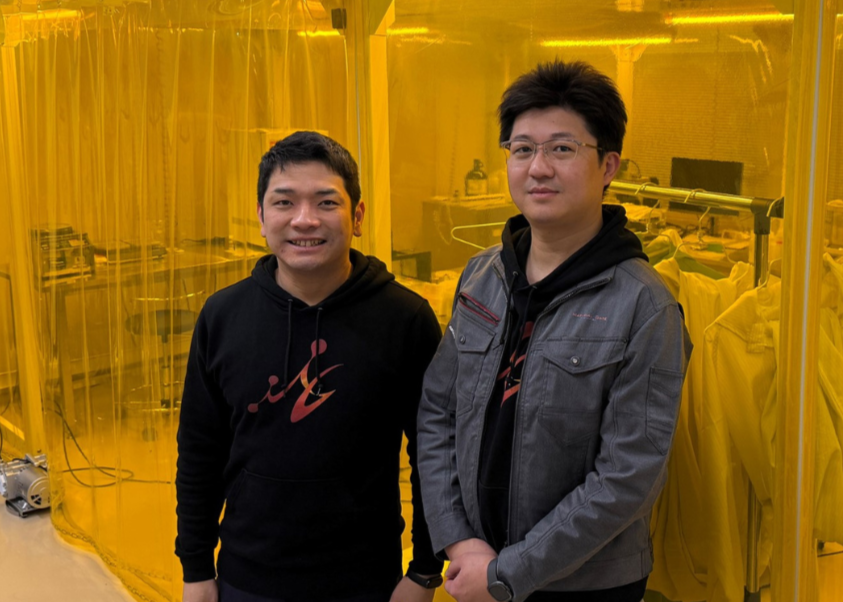

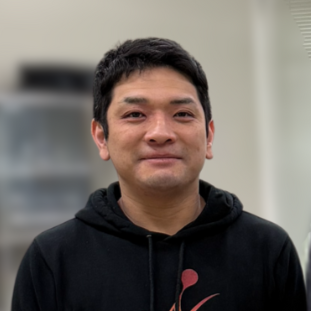

広島大学大学院(理学)修了後に化学メーカーにて、電子デバイス・半導体用途の機能性化学材料の研究開発に従事。2021年に関西学院大学大学院にて経営管理修士(MBA)を取得。その後、広島大学にて「単分子誘電体デバイス」の開発と事業化を行い、2023年に株式会社マテリアルゲートを創業。

京都大学大学院(農学)卒業後に池田泉州銀行にて資金調達、産学連携業務に従事。その際に大学内に眠る最先端技術の数々に感銘を受ける。その後関西TLO(現:TLO京都)にて知財ライセンス業務に携わる。TLO時代に出会った大学教員と株式会社シグマアイを設立、創業メンバーとして新事業開発及びコーポレート業務全般を担う。

広島出身。マツダ、広島県庁、中小企業庁、ウフルを経て2023年からLTSへ入社。地方創生を目指し、多くの産官学連携の事業を推進。現在は大学発スタートアップ創出事業のPMとして従事。広島大学大学院統合生命科学研究科特命助教、株式会社TEGO専務取締役を兼任。(2024年10月時点)

1000倍の情報密度で、消費電力を90%カット

尾上:

―――マテリアルゲートではどのような技術を事業化しているのでしょうか?

中野:

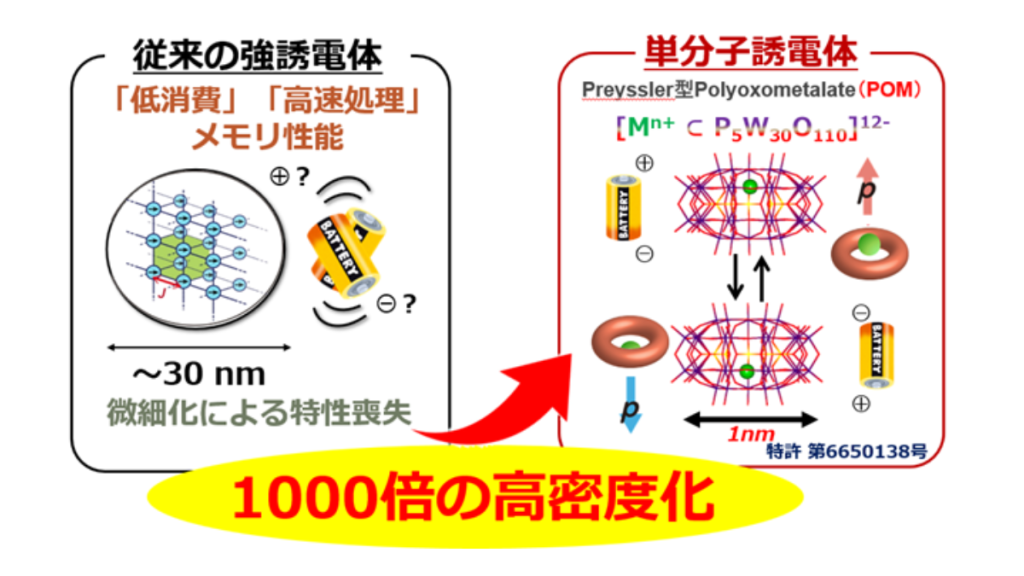

マテリアルゲートのコア技術は「単分子誘電体」です。これは、室温環境下で単一分子に情報を記録できる全く新しいメモリ素材であり、この素材を実装した「単分子誘電体メモリ」を開発・事業化しました。その特徴は、情報の記憶密度が高く消費電力も少ないという点です。従来のメモリと比較すると、約1000倍の情報密度と、電力消費の約90%削減が期待できます。

伊勢:

AI・ビッグデータなどを活用した豊かな未来社会を実現するにあたり、コンピュータによる膨大なデータ処理は欠かせませんが、そのためには莫大な電力を消費するとされ、社会課題の一つとして捉えられています。

中野:

はい。こうした課題の解決には、低消費電力コンピュータや高密度ストレージの実現が求められるため、「単分子誘電体メモリ」は改善アプローチに有効な媒体となります。マテリアルゲートは「素材の力で解決する」をミッションとして掲げ、2023年に創業しました。

経営人材は研究者の夢の実現に必要な人

尾上:

―――あらためて経営人材を探そうと思った背景について教えてください。

中野:

はじめ、私は広島大学の長年の研究と成果を、きちんと社会に還元できるものにしたいと考え事業化しました。しかし、2024年のことです。NEDOなどの大型プロジェクトに採用され、大きな資金獲得をきっかけに、会社体制を盤石にする必要性が出てきました。技術革新を追求する一方で、経営面の課題を感じるようになったのです。

伊勢:

私は以前、東北大学発スタートアップの創業者でもありました。当時の経験から見ても、研究と経営を一人二役で担うことは非常に難易度が高いと思います。

中野:

研究者は誰しも自分の技術で社会に貢献したいといった夢を持っています。しかし、技術を事業として形にするには現実的な戦略が必要だと痛感し、「経営を任せられる人」を探したいと考えました。ただし、私の考える「経営を任せられる人」は、単なる「資金面・経営面を管理する人」ということでは決してなく、「研究者の視点を理解した上で技術の本質を捉え、事業の舵取りを担える人」です。

経営の知識と経験を持ち、研究の価値を見極め、共に未来を築けるパートナーを本格的に探すにあたりPaletteの支援を受けました。

尾上:

―――実際の経営人材探しはどのように進みましたか?

中野:

私はボードメンバーとしてCOOとCFOの役割を担える人材を中心に探索し、Paletteを通して2~3名の人材と面談しました。面談では企業のフェーズや状況、研究内容の特性などを鑑みて、双方がマッチするかをすり合わせる場となりました。

伊勢:

面談した中の一人が私です。銀行勤務時代に多くの創業者に会ってきた経験を振り返ると、創業者に必要なのは覚悟と、何が起きても自分の信じることを推進し続ける力だと思います。これはスタートアップにも中小企業にも共通して言えることです。「彼らが心配することなく前を向いて進める環境を作ること」が、私の考える「会社を経営する」ということだと思っています。だから、研究者が技術のことに集中できるよう、スタートアップなどで得たこれまでの経験をもとに、会社の経営や体制整備の面でサポートしたいと考え、Paletteへの申込を決意しました。

伊勢:

尾上さんへ伝えたマッチングのオーダーは、情熱を持って共にビジョンを描ける研究者と働きたいということです。単に技術や企業の成長だけを考えるのではなく、その技術が社会にどう影響を与えるのか思考を巡らせ、自らも挑戦したいと考えられる研究者と事業を推進したかったのです。

中野:

私は大味な経営をしてしまう傾向があったため、細かいことに目を配ることができるCOO的な経営人材を求めていました。実は以前、伊勢さんが量子コンピュータ企業の代表を勤めていた際に一度だけ話をしたことがあります。当時の印象もよく、まさにうってつけの人材だと思いました。そして、Paletteにより再会を果たした後、伊勢さんの業務に節目がきたということで強くラブコールを送りました。支援を受け始めて約1か月が経過した頃のことです。

伊勢:

声をかけてもらえて嬉しかったです。私は共に仕事をするにあたって、“人柄”が大事なキーワードだと考えます。仲間になるにあたって重要となるのは、専門性よりも、人柄やその人との相性、同じ想いをもって活動できるかといった観点です。中野さんと話してみて、私にはない大胆さと強い想いを持っていると思いました。中野さんの人柄に惚れ、「この研究者と一緒に推進する事業であれば成功できるのではないか」と強く感じたのです。

尾上:

―――研究者と経営人材、それぞれの立場から見たPaletteはどのようなものだと感じましたか?

中野:

正直、地方には優れた技術が多くある一方で、それをビジネスに昇華する環境があまり整っていません。「経営者になりたい、でも何から始めたらよいかわからない」と悩み、最初の一歩で躓く研究者がたくさんいます。だからこそ、よい経営人材との出会いは、事業化成功における重要なファクターとなり、Paletteはその貴重な機会を提供してくれたと思っています。

伊勢:

そうですね。特に地方スタートアップが生き残るには、単なる技術開発だけではなく、適切な経営戦略の存在と、それを計画・実行できる人材の力が不可欠でしょう。首都圏に比べて地方は、人材や資金、チャンスなどが少ないという実情があるため、限られた機会を確実にモノにするには、戦略立案と人材選択がより一層重要となるのです。

中野:

技術と経営を結びつける橋渡しは、研究者にとって必要な機能だと言えます。なお、研究者が重視すべきは、まずは相性が合う方を一人探すことだと思います。事業の立ち上げフェーズで、多くの人と共に型にはめた活動をした結果、責任の所在が不明瞭になったという大学発スタートアップがうまく推進されない事例を耳にしてきました。

伊勢:

私も重要な点を一つあげるとするなら、経営人材がスタートアップへ参画する際は、フルコミットで取り組むべきだということです。ディープテックのスタートアップは、全精力をかけて挑戦したとしても失敗することが多いため、副業や兼業といった中途半端な関与では、本来成功するものであっても成功できません。

尾上:

私も伊勢さんと同感です。しかし、スタートアップの参画は挑戦であると同時に収入面の不安が発生しがちなため、生活のリスクヘッジとして副業や兼業を希望される方がいるのも事実です。そこで私たちは、最初の資金的なハードルを越えるためのサポートをするにあたって、NEDOのNEP(創業前から創業初期の起業家候補人材の育成及び支援に特化した事業)の制度や、PSIのGAPファンド(中国・四国地域最大規模の大学発スタートアップ支援ファンド)といった、大学研究が社会に出るための資金的支援をうまく連動させています。

中野:

研究に興味を持って事業に参画してもらえても、十分な報酬をすぐに渡すことが難しいのは研究者としても心苦しいため、こうした形で研究者と経営人材の関係を継続できるのであれば、大変ありがたい仕組みだと思います。

日本の素材・半導体産業を牽引する

尾上:

―――マテリアルゲートは今後、どのような姿を目指すのでしょうか?

中野:

私たちは2040年には世界に冠するグローバル・スタートアップとして、日本の素材・半導体産業を牽引する企業に成長することを目指しています。

伊勢:

そのために、まずは半導体業界転換期(半導体不足や需要の減少といった課題に直面し、その課題の解決および新たな成長の機会を見出す時期)とされる2030年を見据え、次世代半導体メモリにおけるゲームチェンジテクノロジーである「単分子誘電体」の社会実装と事業創出を実践していきます。

尾上:

中野さんたちの挑戦はこれからも続きます。企業が成長するたびに、必要となる経営人材も増えていくことでしょう。私たちとしても引き続き、経営人材獲得の面などでサポートができれば嬉しいです。