デジタル・テクノロジーの進化が著しい時代の経営戦略とは? そもそも現代に戦略は必要なのか?―。LTSは2025年、市場・産業調査、M&A実行・企業間アライアンス支援などを担う戦略コンサルティング事業本部を新設しました。常務執行役員CSOの山本政樹と同事業本部長、亀本悠が重ねた議論を3回に分けてお伝えします。下のテーマは「デジタル時代の勝利の方程式」―その意図とは。

プレスリリース https://lt-s.jp/news/pressrelease/2025-02-07

※LTSは「デジタル時代のビジネス変革」を再構築するため、山本がファシリテーターとなり、LTSのリーダーと議論を重ねています。議論の成果は2026年に出版予定です。

多くの企業は受動的対応を迫られる

(上)(中)では、デジタル・テクノロジーが進歩しても変わらぬ戦略コンサルタントの原理原則、現代でも戦略が必要な理由について議論しました。(下)では、それでも変化する戦略の方法論と企業にとっての戦略コンサルとは、について議論します。

山本:

マグニフィセント・セブンの隆盛がなぜ、戦略の方法論に影響を与えるのですか。

亀本:

テクノロジーが企業経営へ大きく影響するにつれ、当然ながら戦略策定に占める割合も大きくなります。企業には、「テクノロジーが変えていく市場にどう追随するか」という受動的対応と、「新たなテクノロジーを開発・活用し自社の競争優位を強化する、もしくは新たな機会を獲得する」という能動的対応があります。両社のバランスをとることが大切ですが、特にAIといった基幹・汎用テクノロジーは開発に大きな投資と専門性が必要です。そのため、一部のテクノロジー企業、つまりマグニフィセント・セブンが象徴的ですが、そこに基幹技術が収斂する傾向にあります。ですから、多くの企業は結果、受動的対応に追われることになります。

(中)で触れた、戦略論がアウトサイドインに回帰しているのは、このことも影響しているでしょう。付随してさらに、環境変化の速度が速く、戦略のライフサイクルも短くなっているので、戦略の方法論も変化しています。いずれにせよ、戦略立案の難易度は高くなりました。

山本:

整理すると、デジタル化した社会を前提に「既存のプロダクトを見直す」「必要に応じて撤退する」「新たなプロダクトを生み出す」「組織のビジネスプロセスやインフラストラクチャの高度化ポイントを明確にする」「変革優先順位の低いポイントを明確にする」わけですね。さらに、戦略シナリオを実現した際の自社の製品・サービスおよびビジネスプロセスの影響点を明確にすることも必要ですね。私たちは、これらを総称して“ビジネスアーキテクチャ”と定義しています。

亀本:

そうですね。加えて、テクノロジーの進化によって、数字といった狭い世界だけで観測していた事象や外部環境の変化に対して、原理原則を交えたシナリオ・プランニングをすることが一層、求められていると思います。戦略立案に加えて自分たちがどのテクノロジーにベットするのか、その判断は非常に重要です。

感度の鈍い企業は脱落する

山本:

プランしたシナリオを実現するためには、組織文化や人の能力、処遇など総じて組織全体の適応力、アジリティを診断し、改善点を整理することも大切ですね。常に変化を反映し、戦略と施策を見直し続けなければなりません。戦略は、状況が変化し続けても、常に企業活動の“北極星”です。ただし、戦略が立案された段階では、おおまかな北極星が見えただけです。施策を実現可能なレベルに落とし込むには、ビジネスアーキテクチャの分析が必要になります。

亀本:

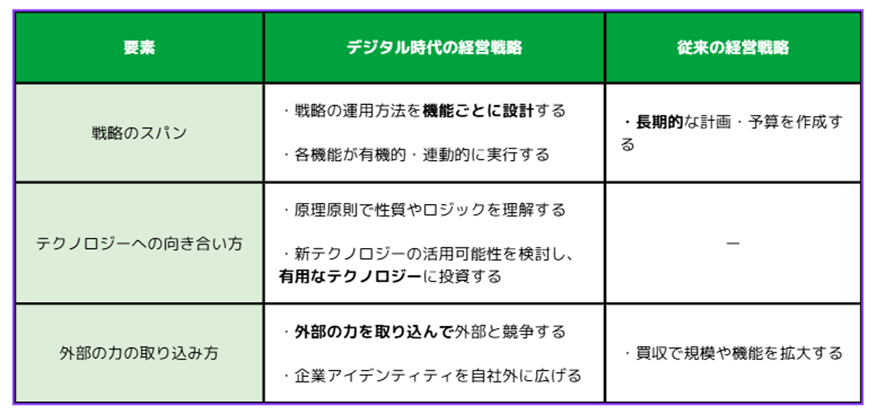

指摘の通り、戦略とビジネスアーキテクチャのPDCAを回すにあたり、構成する要素の分解とKPI観測がさらに重要となったことは、現代の重要な変化です。昔の戦略は5年、10年というスパンで定め予算を作り計画を実行することでした。(上)で触れたDeepSeekが象徴するよう、短いスパンで新たなテクノロジーが誕生する現代では組織、IT、業務などさまざまな事業部の機能に応じてコンスタントにアップデートする戦略の「運用方法の設計」が非常に重要になったと感じています。そういう意味で、戦略は様々な事業部の機能を繋ぐ一つのハブにもなります。

山本:

このようなことを考えた時に、これまで話してきたような戦略立案が可能な戦略コンサルタント、もしくはストラテジストを、事業会社は内部で育成することができるのでしょうか。それとも戦略コンサルティング会社や、“プロストラテジスト”のように市場全体で育てた人材を共有すべきでしょうか

亀本:

私が外部の人間として戦略を提供しているポジションに立っていることを差し引いても、事業会社の中で育成することは難しいでしょう。というのも、戦略コンサルは企業内部よりも「業界」を熟知することが求められます。早い段階からプラクティスを積み、業界のマクロ情報に触れ続けなくてはなりません。常に競争に晒されている事業会社は、自社の競争戦略に多くの労力を費やします。社外に出て、業界の情報に触れる機会は少なく、よほどの大企業でなければ育成する余裕はないでしょう。

山本:

確かに、多くの企業ではそういった環境をつくるのは難しいですね。

亀本:

(上)の冒頭で触れたエピソードのように、私たちは海外を含め様々なカンファレンスや会合に顔を出して、現場の方から経営者まで異なるレイヤーの方々と交流します。現場のリアルな声、経営者の考えや意見は、貴重なマクロ情報です。

仮にM&Aでストラテジーの会社を取り込んだとしても、「いま」の新鮮な情報を得ることはできませんから、それまでに蓄積した情報で戦略策定を進めることになります。やはり戦略コンサルタントは、それを専門に行う組織の中でしか育たないと感じています。

もちろん特定の業界や企業では、戦略コンサルを育成することも可能です。 例えばLTSでは、長谷川敬洋さんのように証券会社や銀行を経て、産業調査のプロフェッショナルになった戦略コンサルも存在します。しかし、長谷川さんは稀有な例ですね。

「業界そして日本の成長」にこだわる

亀本:

私が新卒で入ったのはブティック系コンサルファームでした。最初に、外資系大手ファーム出身の上司から言われたことがあります。「お客様よりお客様の会社を好きになれ」と。

コンサルは、顧客企業のことを当事者よりも深く知り、好きにならなくてはならなりません。しかし顧客に迎合するのではなく、経営者の視点で企業を動かさなくてはなりません。

山本:

なるほど、アサインされたプロジェクトをただこなすのではなく、顧客よりも企業のことを知るということに意味があると思います。この姿勢は、若手社員にもしっかり伝えてLTS全体で大事にしていきたいですよね。

亀本:

もちろんです。もうひとつ、上司の「目の前の顧客の成長に加えて、コミットする業界全体を底上げすることがミッションだ」という言葉が心に残っています。コンサルはA社、B社、C社と拠点を移動します。もちろん、守秘義務はありますし利益相反はしませんが、そうしたプラクティスの過程で情報を蓄積し還元し、業界全体の競争力を引き上げるのです。

私たち日系の戦略コンサルの究極の使命は、日本の競争力を向上させることです。個人的な思いですが、私はテクノロジー優位な時代でも、デジタル・ソリューションや機能特化ではなく、業界を軸にしたコンサルでありたいと考えています。それは、こうした原点があるからです。

世界にLTSのDNAを提供する

山本:

最後にLTS自身の未来を問われた時、なんと答えますか。

亀本:

世界的なブランドを持つコンサルファームは、買収を繰り返して規模を拡大したり、成長見込みのある事業会社にコミットして知名度を上げたり、それぞれの戦略でブランドを確立してきました。

LTSが2030年を見据えたブランドをつくるのであれば、「若い人、いい人が多い」ことが武器ですよね。若く優秀なメンバーに投資し、「優秀な人材を輩出したLTS」という実績を積んでいきます。LTSを卒業してもアルムナイをLTSに引き戻すのではなく、世界に“遺伝子”を提供し「LTSのアルムナイが、世界中で活躍する」世界をつくりたい。

山本:

LTSの戦略コンサルティング事業本部が業界それぞれの成長、ひいては日本の成長に寄与する。LTSのアルムナイ、遺伝子が世界に広がる。そんな世界を想像すると、ワクワクします。それが日本のコンサル業界の底上げにもなるのでしょう。

エディター・ライター

CLOVER編集部員。メディアの立ち上げから携わり、現在は運営と運用・管理を担当。SIerでSE、社会教育団体で出版・編集業務を経験し、現在はLTSマーケティングGに所属。趣味は自然観賞、旅行、グルメ、和装。(2021年6月時点)