※議論の成果は2026年に出版予定です。

「ブームに乗れば正解」な時代の終わり

山本:

現在ほどDX推進が指摘される時代はありません。にもかかわらず、基幹システム(ERP)導入をはじめ、企業のDXの現場ではプロジェクト(PJ)が炎上したり、人手不足も相まって現場が疲弊したりすることが起きています。こうした事態をどう捉えていますか。

上野:

確かに最近、お客様と会話をしている中で、お客様自身がとても悩まれ、時には僭越ながら迷走、混乱しているようにすら見えることが増えました。企業がDXを進めるための“大きなストーリー”、換言すれば「何のためのデジタルなのか」というビジョンがないまま、“やること”を探しているようにも見えます。過去もそのようなビジョンがあったのかと言われれば怪しいところはあるのですが、これまでは最低限の“やること“には困らなかったというのも事実です。

1980年代から事務処理のOA化がはじまり、2000年前後からはインターネットブームとPCの普及、次いでERP導入による経営情報管理、CRM(Customer Relationship Management)による営業管理、業務ポータルによるナレッジ管理、モバイル対応、2010年以降はビッグデータ利用やAI導入、近年は202X年の崖対応というように、市場に何らかのデジタルを扱ったテーマが常にあり、“やること”に困らなかった背景があります。しかしテクノロジーが著しく発展したことにより、ソリューションの選択肢が爆発的に増え、「何をやるべきか」という社内コンセンサスの獲得に苦戦していると感じます。

山本:

そうですよね。これまで企業の、とりわけ情報システム部門にとってはERPやAIなど「自分たちはデジタルに取り組んでいる」という言い訳が立つ、分かりやすい“正解”がありましたね。その流れをおさえておけば、企業内外のステークホルダーにもアピールしやすかったと思います。しかし、デジタル技術の浸透がここまで進むと、ソリューションが多種多様になりすぎて正解が分かりにくくなった。方法論も乱立して、何をどう組み合わせれば自社の課題解決になるのか暗中模索していると。ビジネスの多様化に伴う当たり前の進化でもありますが…。

上野:

分かりやすい流行と正解がある時代、それらをやらないという選択肢はありえませんでした。ですから、例えばERP導入をしないともなれば、むしろなぜやらないのかに大きな説明責任が求められました。一方で、ソリューションの選択肢が多くなると、例えば現在トレンドの生成AIで顕著ですが、「やる、やらない論争」が常に発生します。「ある業務に生成AIは使うべきか、そうではないのか」とか。本来、PJとは学びを得る機会でもあり、PJを経て視座を一段上げて、「さらに何をしていくのか」と新たな気づきに繋げるべきです。しかし、実態は「やる、やらない」の議論を繰り返し、同じ場所を行き来するばかりと感じます。

山本:

「ERPを入れて経営をリアルタイム把握する!」といった流行があれば、ソリューションも流行に従属するので、PJも進めやすいですね。現在になって、企業内でテクノロジーに対するコンセンサスが得られない、「やる、やらない論争」が繰り返されるのは、なぜでしょうか。

上野:

2010年代までは、多くの企業ではビジネス部門(現場)のテクノロジーへの知見や関心は薄く、情シス部門は触れられない聖域のような存在でした。情シス部門が主導すれば、よきにつけ悪しきにつけ、社内コンセンサスは比較的スムーズに得ることができました。しかし、ビジネス部門のテクノロジーへの知見や関心が高まった現在、社内でテクノジーをいかに活用するべきかについて主張が乱立するようになりました。

相対的にDXに関する情シス部門の立場が変わり、様々なステークホルダーの主張が入り乱れるようになったという背景はあると思います。特にビジネス部門が独自にテック企業やコンサルティング会社に委託して個別ソリューションを導入するなど、“コンセンサスのない小さな取り組み”が散在しています。

市民開発の頓挫、技術の消化不良

山本:

情シス部門の位置づけが大きく変わってきていますね。ビジネス各領域のビジネス難易度や複雑さも上がって、領域ごとに専門化が進んでいます。そのため、各部門にDXの専門組織が立ち上がって、それぞれがセキュリティやデータ、AIに取り組んだり、ロー/ノーコード開発ツールやクラウドツールの活用で非エンジニア社員が業務アプリを開発する市民開発が進んだりもしています。

情シス部門も正解が何か、苦しんでいるのではないでしょうか。そして、サイロ化している各部門で司令塔なきまま小さな取り組みを進めても、全社でソリューションを使いこなせなかったり、似たようなツールが社内で乱立したりする「技術の消化不良」が問題になりますね。

上野:

はい。特定部門の課題意識から導入したソリューションを全社に展開するフェーズで突然、情シス部門がイニシアチブを取ろうとしても、テクノロジーに対する向き合い方のレベルで部門間の意見の相違が噴出し、取り組みが頓挫してしまうケースは後を絶ちません。

山本:

テクノロジーに追われて「技術の消化不良」を解消するには、テクノロジーがビジネスに及ぼすインパクトに着眼し、全社理解を得ることが近道になるのではないかと私は考えますが、いかがですか。

上野:

一理あるのですが、例えば、先に挙げられた「市民開発」はブームになりましたが、現実に期待していた成果を上げている会社は必ずしも多くないように見えます。局所的に良い取り組みがあっても、それらを全社に適用することができないからです。全社理解を得るのが近道というのは同感ですが各社、苦戦している状況です。

山本:

市民開発ブームが冷め、今度はCoE(Center of Excellence、組織を横断する拠点)機能に注目が集まっているのも、こうした事情があるからでしょうね。「DXを進めれば、あるいはテクノロジーを実装すれば良いことが起きるだろう」という感覚で、「うまい、早い、安い」を基準に小さな取り組み、市民開発を繰り返したとしても、それではビジネス課題の根幹に迫ることができないですよね。デジタル優位時代だからこそ“ソリューションの罠”に陥っているようです。

改善の積み重ねでは変革にならない

上野:

ソリューションを導入しても、期待した通りの成果が出ないことも当然あり得ることです。デジタルの世界においては、そこで「これは自分たちには最適でなかった」と失敗から学ぶこともPJの価値であり、次への重要なステップです。ビジネス部門には常に数値的なプレッシャーもあり、クイック・ウィンを重視する傾向がありますが、失敗の価値を理解してもらう必要もあると思いますし、その意識変革は非常に大きなポイントです。

山本:

そうですね。加えて、クイック・ウィンを重ねる業務改善と企業変革は別であることにも注意が必要です。改善の集積で変革が実現することはありません。そもそも改善は現行の仕組みの延長線上で、比較的少数なチームが足元の課題を確実に解消させる取り組みです。一方で変革とは、まったく新しい仕組みを作るために、あらゆるレイヤー、属性の人が集まる組織横断の取り組みです。両者を分別しなくては、変革という大きなゴールに向けて、寄り道を繰り返すことになってしまいますね。

上野:

その指摘は本当に的を射ています。変革のPJ計画を作る際にも、そのジレンマがあります。変革を行うためには、その過程で一時的に生産性が落ち込む時期もあり得ますし、やむを得ないことでもあります。しかし、すべての経営者の方々がそのような理解を持つわけではなく、クイック・ウィンを出すことが最優先されたPJ計画になってしまうことが課題です。短期的な成果ばかりが評価されてしまうと、結局は本質的な変革を行うことはできません。PJを進める中での学習プロセスを経て、最終的に顧客企業の業績向上に繋がるということを理解してもらう努力は必要です。

山本:

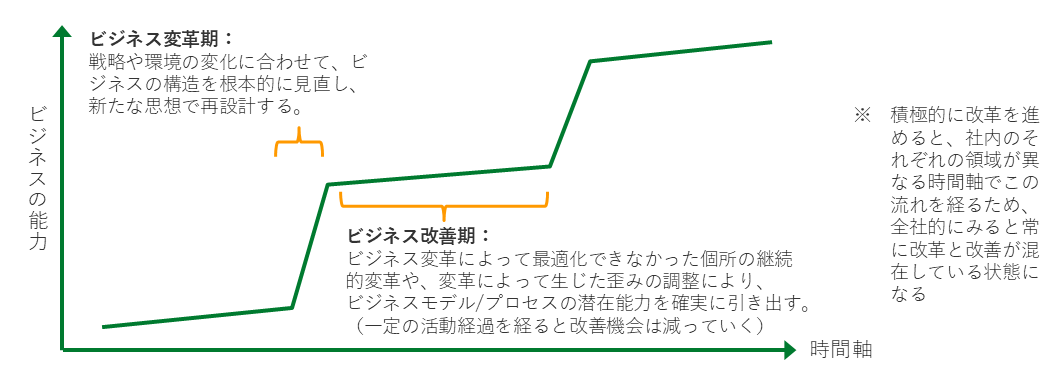

ビジネスには定期的に大きな変革があるからこそ改善も活きる、という“変革と改善の相互関係”があるのですが、改善に取り組む際に見落とされがちなことですね。

市場の大規模な変化や事業の大きな転換は定期的に起こります。そんな非連続的な変化に対応するための大きな変革が定期的に求められます。しかし、現実の変革活動では、すべての変化に一度で対応することは不可能ですし、変革を成し遂げた後も市場の変化は続きます。ですから、変革した事業構造に残る課題に対応しつつ、小規模な活動を積み上げることで現状の事業構造のポテンシャルを引き出す必要があります。これがいわゆる改善活動です。

そして、再び非連続な変化が必要となり、改善だけでは対応しきれなくなり、また新たな変革が求められ再度、改善に取り組む…という“改善と変革を組み合わせる”サイクルを認識しないとなりませんね。

上野:

はい。変革という大きな流れの中に改善があるのではなく、異なる時間軸での取り組みとなることが多いですね。変革を成功に導くためには、取り組みそれぞれの位置づけを再確認し、変革と改善のサイクルを回し続けなくてはならないのですが…。

山本:

サイクルを回し続けるために、現場の意識変革を促すための手段はあるのでしょうか?

上野:

評価のあり方も一つのポイントになると思います。多くの企業では、DXの取り組みの評価を情シス部門やCoEメンバーに行いがちで、変革の推進者であり受益者でもあるビジネス部門のメンバーは蚊帳の外になりがちです。PJの主体はビジネス部門であり、その成果も評価も、そこに行うべきと思いますし、それによって、ビジネス部門に主体性を持ってもらうことができます。

山本:

そうですね。あくまでも主人公はビジネス部門で、全体のモチベーション向上につながるCoEを作ることを、ここまでの前向きな提言としたいですね。

SIerの保守化と変革人財不足

山本:

デジタル優位な時代の困難を、コンサルティング現場からの視点で話してもらいました。顧客(発注者)側の課題は先に触れましたが、SIer側でもこのような問題は往々にして発生しています。僭越ながら、テクノロジー変革人財を求めているが、「大手のSIerが頼りにならない」という声を耳にします。

上野:

SIerは一般的に自社ソリューションの提案に囚われ、それ以外に関しては手つかずとなりがちです。そうなると顧客からは「ニーズに合った提案をしてくれない」といった不満が出ますよね。新しいソリューションがもたらすインパクトを顧客とともに学んでいくことが、本来のあるべき姿であるはずです。ただ現状は、SIerが自ら担当範囲を制限し、顧客と共に変革を叶えるパートナーとはなっていない面もあるように見えます。

山本:

以前のSIerは日本のDXを支える中心的な存在で、お客様のビジネスに踏み込んだ提案もしていたと思います。しかし、2000年代中盤からSIerと顧客の間でPJが炎上し、訴訟が多発しました。この影響でSIerが保守的になったと言われています。

また保守化に伴い、競争力の源泉を「技術を学び続けること」以上に、保守運用や既存顧客との関係維持・強化に求めるようになっていった経緯もあるでしょう。こうした背景があって現在、コンサルティングファームがSIerのエンジニアリング領域に進出するようになっています。

上野:

同感です。2000年代の反省と、さらに課題の難易度が上がっているところに人的リソースが質量とも常に不足しており、SIerにはリスクをとるモチベーションが生まれにくい状況なのだと思います。請負は避けますし、準委任ならできるだけ長期間の契約をするようになりました。また、複数のSIerが開発に参画するマルチベンダー化により、ベンダー間の調整で工期もかかるようになっています。こうした変化もあって、コンサルとSIerの境界も非常に曖昧になってきています。

山本:

はい。LTSもエンジニアが増え、SIer的な領域のミッションが増えています。LTS自身も変革期にありますね。

上野:

私はLTSが創業間もない社員がまだ数十人の時、大手コンサルを断って入社しました。LTSは「どこまでも顧客の課題解決に寄与する」というマインドが軸にあります。エンジニアリング機能はそのために活用するという考え方です。ですので、エンジニアを単なる開発者とするのではなく、変革を推進する主体者として上流フェーズからPJに参画し、変革のテクノロジーサイドを担う人財として活躍してもらっています。PJメンバー全員が「顧客とともに成長を目指す」ことに価値を感じることを大切にしたいと考えています。

山本:

それこそコンサルタント、エンジニアのやりがいですね。そしてデジタル優位時代だからこそ、企業には成長のためのDXを成功させるためお経営ビジョンが一層、求められあす。ビジョンをどう編み出すのかと言えば、それは企業が目指すビジネスの在り様からです。(下)では、競争力の源泉となる変革を実現するためのビジョン策定、そのためのエンタープライズアーキテクチャの運用について考察しましょう。

エディター・ライター

2023年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味はクラリネット演奏、読書。(2025年4月現在)