LTSは「デジタル時代のビジネス変革」を再構築するため、常務執行役員CSOの山本政樹がファシリテーターとなり、LTSのリーダーと議論を重ねています。(上)では生成AIによる、企業および社会・業界への影響について議論をしてきました。戦略コンサルティング事業本部 Data&Technology Consulting事業部 部長、坂内匠との議論(中)、「AIの能力は人間との合わせ鏡」では、AI活用の成否を分ける人とデータのマネジメントについて考察します。

※議論の成果は2026年に出版予定です。

AIエージェントの最終形態

山本:

(上)では特に生成AIを取り巻く状況とビジネス・社会への破壊的インパクトを解説してもらいました。ただし、そんなAIを育てるのは人間でありデータです。ここからは、人間とAIとの関係、データマネジメントについて考察しましょう。

坂内:

AIを“人間の合わせ鏡”と捉える方がいます。いくらすごいAIを作ろうとしても、個人の潜在的な知識や能力によって、AIはいかようにも変わるからです。ChatGPTが分かりやすいです。プロンプトがダメだと出力もダメですよね。

山本:

逆説的に、AI時代だからこそ、人間の能力が試されるわけですね。単にある領域のスキルだけではなく、リベラルアーツ、言語能力がないとAIも使いこなせない。

そうであれば今後さらに、AIとの付き合い方や関係がますます重要になります。具体的にイメージすると、現段階で生成AIを使いこなすということは、新メンバーや秘書、部下の育成に近いと個人的に感じています。AIが活躍する場を見つけて教育し、タスクを依頼して成果物を確認する―と。上手く付き合うと、少し融通はきかないけど一度覚えた仕事は確実に遂行する優秀な“人材”になると期待しています。

坂内:

同感です。山本さんの主戦場であるビジネスアナリシス(企業や組織が抱える課題を分析し、解決策を提案・実行し企業価値を高める活動)領域であれば、生成AIへ成果物作成を指示するプロンプト入力と出力される成果物の確認、追加指示が“教育”となるイメージですね。

山本:

例えばビジネスアナリストの業務であれば、現在は手作業で用意している業務フロー図も、作成から使用まで変化がありそうです。情報をさらに視覚化し、打合せの場で出た顧客要望をその場で出力し、提案・説明を行うこともできそうです。

坂内:

二人三脚で人間とAIが支え合う姿ですね。近い将来はさらに、AIが人間の意図を理解し、試行と自問自答を繰り返して答えを出すようになるでしょう。これが、2025年が元年と言われるAIエージェントの最終形態とイメージしています。

デジタルツインで教育する

山本:

IT業界で考えると、例えばシステム運用・保守ではどうでしょう。AIを導入するなら、業務フローや人員変更、ルール改定など現場の変化を継続的に学習させる必要があります。AIを育て続けることと、実務とのバランスはどうなるのでしょう。

個人的にはデジタルツイン(現実世界の情報をデジタル空間に再現し、シミュレーションやモニタリングを可能にする技術)活用があると思っていますが。

坂内:

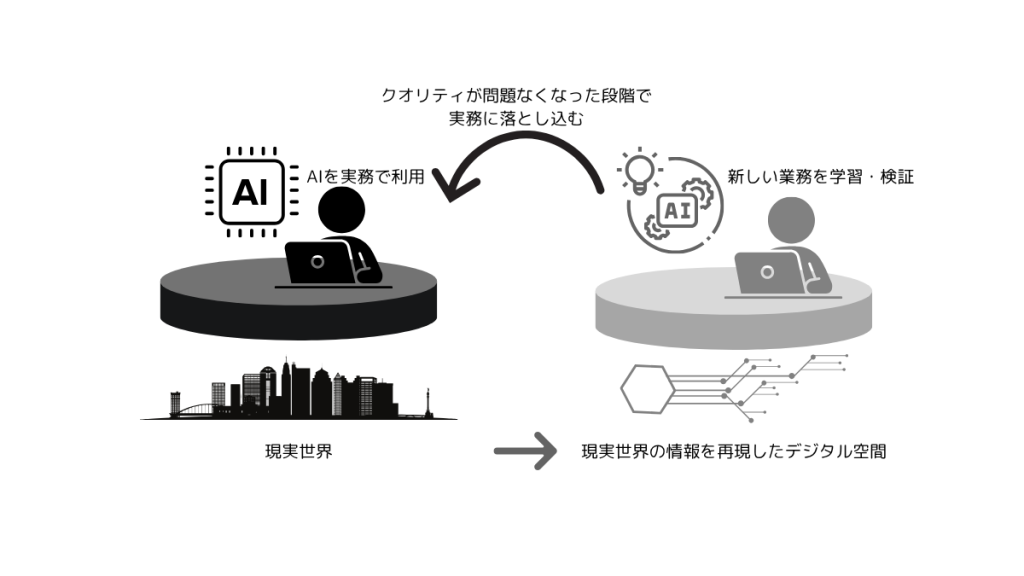

能力十分なAIを現場で稼働させながら、デジタルツインで新たな業務を学習させ、クオリティが達したら実務へ置き換えるということですね。ご指摘の通り、運用・保守ではデジタルツインでのAI 育成に、より注力されることになるでしょう。(図1)

山本:

すると、人間はデジタルツインで育てたAIを現場デビューさせるための説明責任を求められることになりますね。

坂内:

はい。人間が担う企画業務の比重も大きくなります。国内でも有名な「両利きの経営」(既存事業の深化・改善と、新規事業の探索・イノベーションを、企業が両立させる経営戦略)で例えると、AIは“深化”を比較的得意としますが、“探索”を苦手とします。人間は“探索”に注力することになりそうです。

データ的ウォーターフォールとアジャイル

山本:

AIの能力を最大限に引き出すには人間の変革、能力拡大とともに「データマネジメント」を避けては通れません。旧来型データマネジメント(以下、旧来型)と生成AI時代のデータマネジメント(以下、生成AI型)に、手法や方法論に違いはありますか。

坂内:

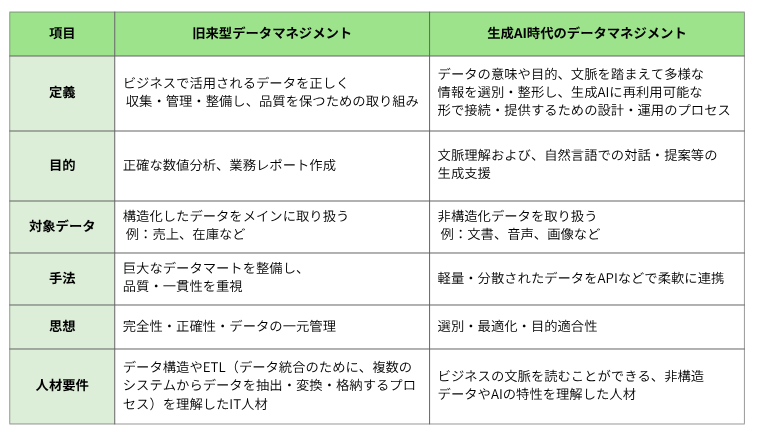

まったくの別物になります。というのも、取り扱うデータや設計思想が本質的に異なっているからです。旧来型はあくまでも「ビジネスで活用されるデータを正しく収集・管理・整備し、品質を保つための取り組み」です。

一方で生成AI型は、旧来型を拡張し「データの意味や目的、文脈を踏まえて多様な情報を選別・整形し、生成AIに再利用可能な形で接続・提供するための設計・運用のプロセス」を示します。生成AI導入プロジェクトに取り組む企業の多くはいま、一周回ってデータマネジメントの課題に直面しています。

坂内:

(表1)のように、旧来型と生成AI型とはデータ管理の領域が大きく異なります。また、生成AI型のデータマネジメントの知見を有する人材はまだ希少です。

山本:

生成AI型の場合、非構造化データも取り扱うため、ただでさえ少ないデータマネジメントの専門家はさらに不足しますね。

坂内:

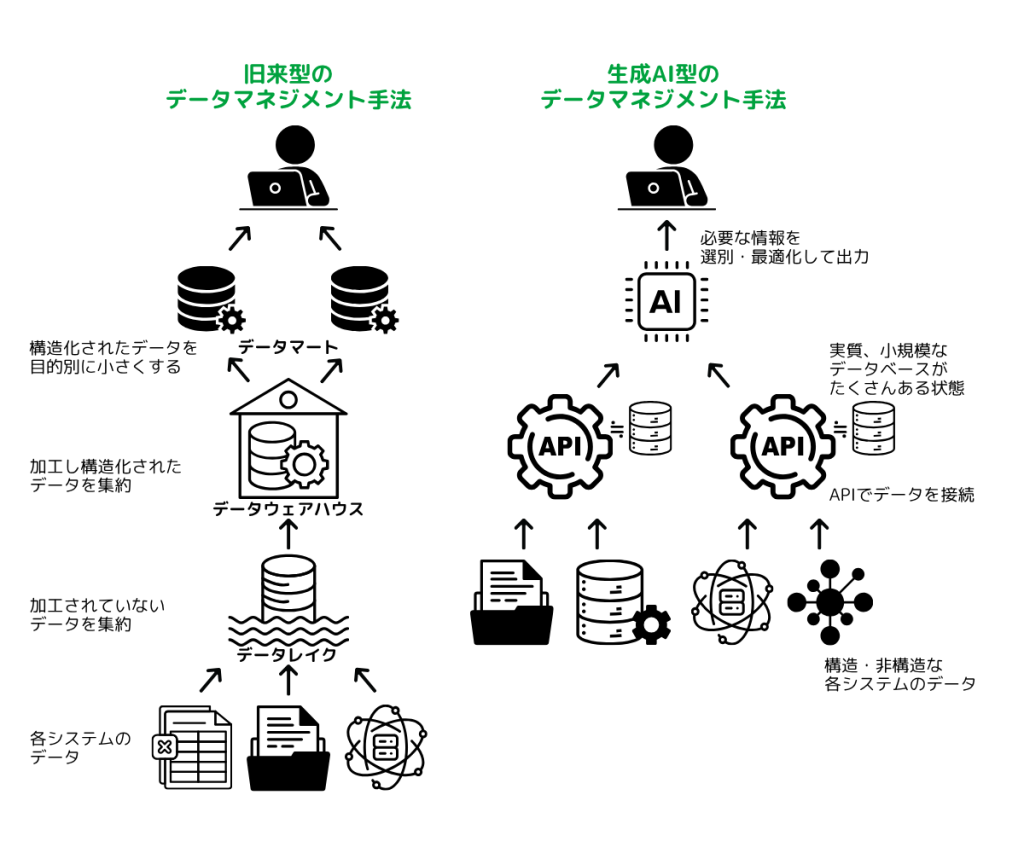

はい。また、旧来型はデータの一元管理・安全性を求める思想の下、正確なデータマート(特定の業務部門や目的に特化して必要なデータだけを集約・整理した小規模なデータベース)を構築します。しかし生成AI型は、目的に応じて必要な情報を選別・最適化して出力する思想に基づくため、小さいけれどその瞬間では正しい多くのデータをAPI(ソフトウェア同士をつなぐ“窓口”や“ルール”)で接続し、小規模なデータベースをたくさん構築するという手段を取ります。(図2)

山本:

まるで、システム開発における、カッチリと計画するウォーターフォール型と、小さなサイクルを回すアジャイル型の違いですね。

データ人材にもビジネス理解が必須

坂内:

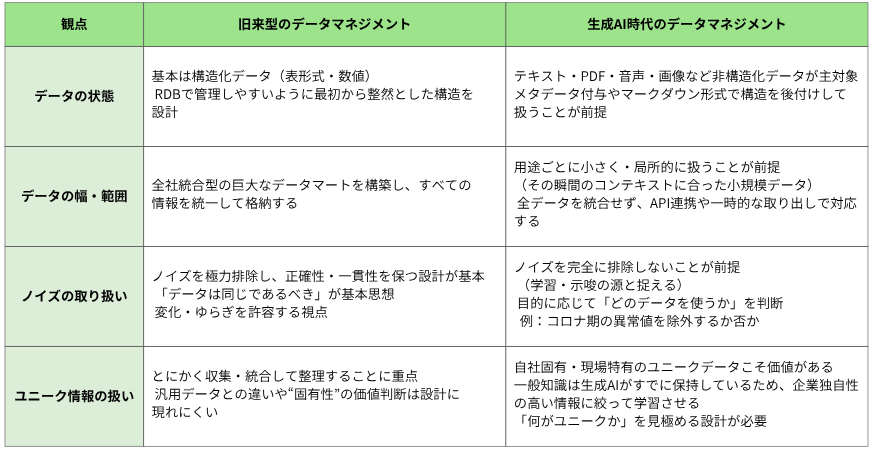

はい。また生成AI型の場合、データを取り扱う際、小さなデータベースを作っていくという点で情報の取捨選択が必要となります。取捨選択の基準が難しいところですが、ここを間違えると、おかしな出力をしてしまいます。

山本:

例えばホテル業界の需要予測をしようとして、コロナ禍というイレギュラー情報を学習させると失敗するということですね。大きすぎるデータは生成AIにとってノイズであり、ビジネス現場の文脈に応じた判断が重要になると。

坂内:

その通りです。さらに、余計なデータは計算コストを上げ、AIの動作を遅くさせます。期待した出力がなく、PoC段階でプロジェクト終了という失敗例もありました。

また、大規模言語モデル(LLM、大量のテキストデータを学習し、人間のように自然な文章を生成したり、テキストを理解したりできるAIモデル)を使用する場合、企業固有のユニーク情報を取り入れることが肝要です。とくに業務の中核となるプロセスが、きちんとデータ化されていることが重要です。

坂内:

これまで述べたように、生成AI活用に向けてデータマネジメントを推進するにしても、ビジネス文脈への理解や、データの要不要を判断する知識が求められます。むしろ旧来型の人材ではなく、APIの扱いに慣れているような人の方が、親和性は高いと思います。

山本:

ここでも人間の能力が問われるのですね。そうするとAI時代と言っても、特定スキルを持つ人だけではなく、幅広い教養や知識と経験を持つホワイトカラーならAIに仕事を奪われることはなく、必須な人材となるでしょう。

それでは、最後の(下)では、そんな人材をマネジメントする組織の在り方について考えましょう。

エディター・ライター

2021年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味は旅行、食事、犬猫動画を漁ること。(2024年6月現在)