LTSは「デジタル時代のビジネス変革」を再構築するため、常務執行役員CSOの山本政樹がファシリテーターとなり、LTSのリーダーと議論を重ねています。(中)ではビジネス的変化について議論してきました。戦略コンサルティング事業本部 Data&Technology Consulting事業部 部長、坂内匠との議論(下)、「カギはハイブリッド型CxO」では、変化への対応時に無視できない、社内で蓄積すべきデータと組織のあり方について考察します。

※議論の成果は2026年に出版予定です。

先例はビジネスアナリスト

山本:

AIを活かすも殺すも人間とデータマネジメント次第、ということですが、人材を組織にどう配置するか・活かしていくかという課題が出てきますね。

坂内:

生成AI時代のデータマネジメントを担う人材の配置については、業界や組織ごとに異なると考えています。しかし、正直に言うとまだ整理しきれていません。ビジネスアナリシス領域の専門家である山本さんはどう考えていますか。

山本:

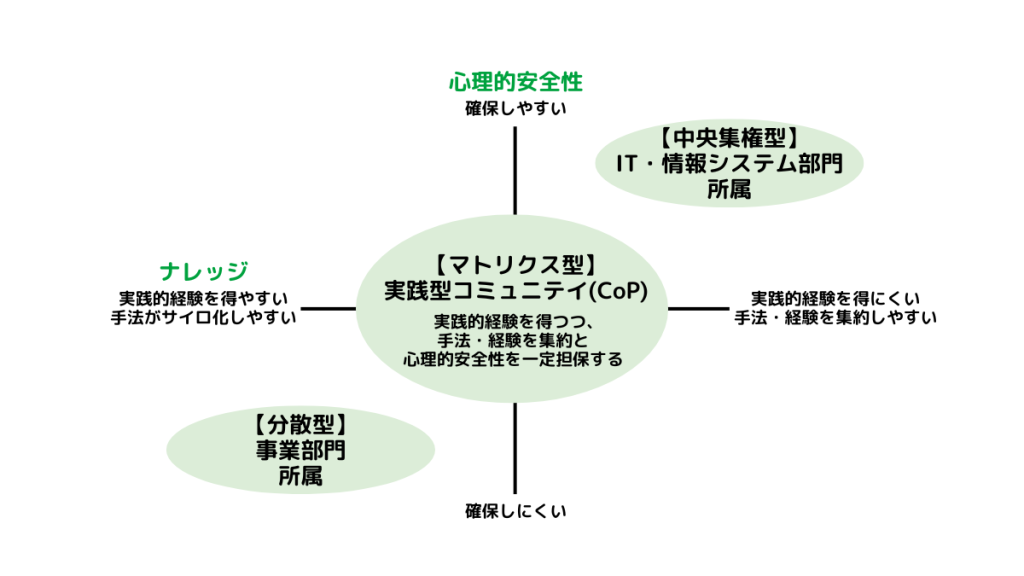

結論から言うと、初期はIT・情報システム部に集中させ、やがて事業部側へ、そして最終的にはマトリクス型の組織配置となるのではと予測しています。(図1)

山本:

ビジネスアナリストについて言えば、現在でこそマトリクス型組織に属していることが多いのですが、かつてはIT部門の所属が大半でした。その後、事業部門へ移っていったのですが、そうなると手法の乱立によりナレッジがサイロ化するという問題が発生しました。

このため、2010年代後半からはCoP(Community of Practice、実践型コミュニティ。共通の関心や課題を持つ人々が、知識や技能を深めるために継続的に交流する集団)としてマトリクス型組織となり、現場に即した実践とサイロ化防止のバランスを取ったというわけです。

坂内:

分かりやすい先例ですね。データ活用は今後、さらに経営の中核に位置付けられていくでしょう。データマネジメントに関する専門性をどう内製化し継承するかも重要な企業課題となります。人材同士の知識、経験、手法の共有も欠かせません。組織設計や人材戦略で集中型と分散型の体制のバランスをどうとっていくのか、マトリクス型が興味深いですね。

深い暗黙知、製造業への壁

山本:

さらに、組織に関わるデータマネジメントについては、企業固有のユニーク情報がそもそもデータ化されていないことも課題です。特にサービス業や製造業では、スキルが暗黙知化する傾向にあり、AI活用に限らず長年議論されてきたテーマです。

AIには効率化や自動化といった目的以外にも、暗黙知や隠れたノウハウを見つけ形式化することも期待されています。カスタマーサービスの領域であれば、問い合わせに対するベテランの対応や判断は形式化しやすいという印象です。コールセンターであれば、やり取りの記録が音声として残っているわけですから。

坂内:

暗黙知の形式化は引き続き一大テーマですね。ただ、領域次第で形式化は時間の問題で、特にホワイトカラーの暗黙知への取り組みは比較的進みやすいと思います。指摘されたコールセンターの暗黙知はデジタルデータとして蓄積しやすく、形式化・AI活用の余地が大きいでしょう。音声のほかチャットログなどからベテランの判断パターンを学習させることも可能です。

一方で製造業の暗黙知はホワイトカラーのそれに比べて一段深く、形式化は一筋縄ではいかないと思います。AI業界でもこちらがホットイシューになっています。GENIAC(経済産業省が実施する生成AIの支援プロジェクト)でも検討されており、政府も重要視しているようです。

山本:

(上)で話題に上がった、技術者の職人技をAI技術によってロボットに適用する取り組みですね。

坂内:

そうです。しかし実は、GENIACへ提案する企業のメインターゲットではなさそうだと感じています。提案の多くは手書き文字、音、過去ログといったマルチモーダルな非構造化データの暗黙知を形式化することをメインに据えています。

一方、製造業の実際の現場では、物理的な暗黙知を形式化するニーズが圧倒的に多いはずです。ですから、私たちは本質的なロボティクス領域にAIでアプローチしようと、(上)で紹介したように、ロボティクスの研究を始めました。

山本:

なるほど。では、リアル世界、物理的な技術にある暗黙知を形式化するには、音声や動画、センサーなど何がポイントとなるのでしょう。

坂内:

メインは動画です。製造業のAI活用によるDXについては、ロボティクス基盤モデルも出てきていることから加速していくでしょう。ただ、日本のモノづくりの現場には、善し悪しは別としてプライドがあります。「AIを入れてもいいけど、このラインは一切変えてはいけない」といった制限があり、なかなか上手くいきません。十分なデータ収集ができず、導入失敗、AIは使えないという悪循環になってしまいます。

山本:

生成AIは業種を問わずどこでも花盛りのイメージでしたが、意外とそうでもない部分があるのですね。

坂内:

逆に海外では製造ラインはコモディティ化する、と振り切っている企業もあります。現場も特にこだわりはなく、AI導入も進みやすいようです。それもあり、海外からは「親和性があるのになぜか浸透しない日本」と思われています。ここは組織的な課題と感じています。

「目的」と「手段」の逆転を克服する

山本:

日本で生成AIを活用するには、やはり組織的課題を克服しなければなりませんね。課題の一つは、AIを活用すべき人と、活用を推進する人が異なる点です。

坂内:

AIに興味を持てない現場や組織横断部門が、トップダウンの指示でAI活用できる場を無理矢理に探し、とりあえずチャットボットを導入した―というケースがあります。また、生成AIを使用したいモチベーションと、生成AIを使うべき業務が合致していないというミスマッチもあります。DXでしばしば起こる「目的」と「手段」の逆転と同じですね。

山本:

そんな状態の企業は多くの場合、経営のAI活用方針が不明瞭なことが多いですね。企業によっては、AI・デジタル施策を推進する責任の所在が曖昧だからです。CIO(情報担当役員)はインフラ寄り、CTO(技術責任者)はプロダクト寄り、CEO(最高経営責任者)は対外的ビジョン重視で、「社内のオペレーションや業務プロセス全体を見て、AI導入を統合的に判断する人」がいないという構造が見えてきます。

坂内:

さらに、AIによる業務変革と働き方改革も、切っても切れない関係です。生成AI時代には、COO(最高執行責任者)とCHO(最高人事責任者)が連携して、業務の再設計やAIを組み込んだ働き方を構想していくことが理想ではないでしょうか。さらにCOOには従来の役割にプラスアルファしてテクノロジーにも理解を持ち、「ビジネスとテクノロジーを橋渡しし、業務を変革に導く」ことが求められるでしょう。

山本:

つまり、従来のCTO+COO+CHO+一部CEOのようなハイブリッド型ですね。能力を欲張りすぎるような気はしますが、真にAIの導入・定着・業務再設計を担えるのは、そうした視座とスキルを持った経営陣なのでしょう。

最後に、生成AI時代にコンサルタントへのニーズはどう変化すると思いますか。

“人売り”コンサルは代替される

坂内:

「人材育成の仕組み」や「組織の土台づくり」といった、ユーザーが苦手な分野については、引き続きコンサルティングの余地があります。一方で単にユーザーの人手が足りないからと“人売り”をメインにする業務支援的コンサルティングは、AIに代替されるでしょう。

ユーザー企業がAIを自律的に扱えるようになると、コンサルタントによる「チーム単位の支援」から、「特定分野で深い専門性を持つ個人による支援」に需要が移るとみています。

山本:

ここでも人間の能力が問われるわけですね。理想は各社・各領域に分散したコンサルタントが自社で経験を共有しながら学び合っていくことですね。DXに欠かせない変革人材は、経験の数がものをいう世界です。コンサルティング企業が蓄積する経験を社会でシェアし、また還元する―そんな学校のような位置づけになるとよいですね。

また、生成AIを知り尽くした変革人材がコンサルティング企業の外にも羽ばたいて、事業会社などとキャリアを循環できる環境も必要かなと感じています。

エディター・ライター

2021年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味は旅行、食事、犬猫動画を漁ること。(2024年6月現在)