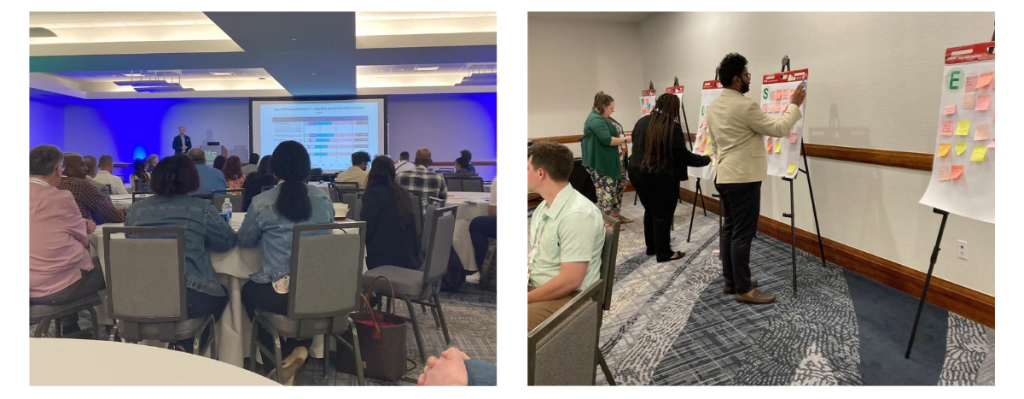

LTSは10年以上にわたって、ビジネスアナリシス領域を中心に海外のビジネス変革人材を巡る動向を追っています。2025年6月、LTSのビジネスアナリスト3人が米国のアリゾナ州フェニックスで開催された「Building Business Capability Conference」(以下BBC/※1)に参加しました。

ビジネス変革の本場である欧米や日本との違いは何か? そこから得た気づきとは? BBCへ参加した3人に話を聞きました。

大学卒業後、LTS入社。製造業界を中心にビジネスプロセス変革にむけた企画構想策定や業務分析を多数経験。DX推進における企画/構想~実行まで、業務・ITの両面で事業変革の推進を支援している(2025年9月時点)

BPO支援や基幹システム導入プロジェクトを経験した後、現在はCRM領域において、顧客の営業戦略実現に向けた施策整理や業務プロセス・アーキテクチャ設計、ツール導入まで幅広く支援。システムありきではなく業務視点を大事に、顧客のビジネス変革に伴走している。(2025年9月時点)

大学卒業後、LTSに入社。業務変革を強みとするビジネストランスフォーメーション事業部に所属し関西の地場に根差した顧客のDX案件を中心に従事しており、IT企画構想やシステム要件定義などの上流からユーザー教育・保守運用等の下流までの一気通貫での支援経験を有する。現在は、Financial&Public事業部に兼務し、金融・公共へ向けたサービス提供に向けた基盤づくりにも携わる。エンタープライズアーキテクチャのグローバル標準であるTOGAF認定所持。(2025年9月時点)

BBC2025は米国動向が主

―――今年のBBCの概要を教えてください。

近藤:

今年は4日間かけて開催され、カンファレンス(講演)が2日、チュートリアル(カンファレンス前後で希望者向けに行われる研修プログラム)が2日行われるというプログラムでした。全体のセッション数は70個ほどです。

宮里:

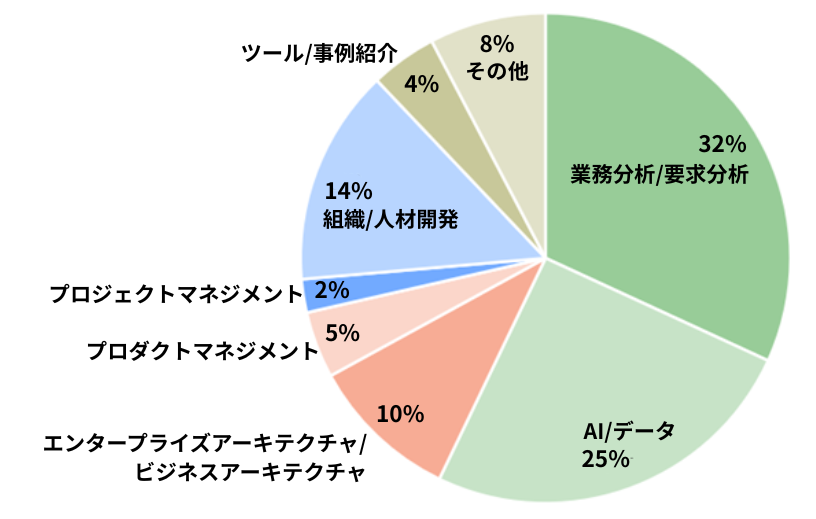

並行して複数のセッションが進行するため、各自関心の強いテーマのものへ思い思いに参加してきました。どのセッションも「ビジネス変革」がベースにありますが、それぞれでフォーカスされるテーマはかなり幅広かったです。(参考図1)

(BBC公式案内の記載情報を基にLTSが作成)

近藤:

DX・ビジネス変革の本場で活躍する人材との交流経験は非常に貴重なため、逃す手はありません。各セッションの合間やランチタイム中、イベント後(夕方~夜)の時間を使って、他の参加者との交流の時間を積極的に取るようにしていました。

南場:

ただ、毎年1000人以上のビジネス変革担当者が世界各国から参加していたそうですが、今年は例年の半分程度だったようで、米国本土からの参加者が非常に多く、ヨーロッパ圏やカナダ圏の参加者は少ない印象でした。結果として今回のBBCは、ビジネス変革人材活躍の最前線の中でも、主に米国の動向を知ることができた場だったとも捉えられ、ある意味よい機会になったと思います。

海外動向からの気づき

―――BBCで印象に残っていることはなんでしたか?

細分化した役割定義で目的達成

近藤:

まずは徹底された役割文化の違いでしょうか。特に規模の大きい企業ではビジネスアナリストの役割を細分化して定義するケースが見受けられました。

南場:

そうですね。あるセッションでは隣に「ビジネスルールアナリスト」という肩書の方が座っていました。お二人はこの役割を聞いたことはありますか?

宮里:

聞き馴染みのないワードです。少なくともこれまでご支援してきたお客様やステークホルダーの方、参加してきたセミナー講演者の中にはいなかったと思います。日本国内ではほとんど聞かない肩書ではないでしょうか。

南場:

その方に普段の仕事内容をヒアリングしました。保険会社に勤務しており、与信や保険金給付などに関する24の業務ルールを管理し、別にいる社内のビジネスアナリストと、業務ルールの棚卸や更改を行っているとのことでした。

近藤:

これまで経験したプロジェクトでは、業務プロセスを整理する“ついでに”業務ルールも管理することが多くあり、そうすると業務判断のロジックが属人化されてしまうなど、別の問題が生じるケースがありました。こうした課題を未然に防げそうな役割ですね。

南場:

その通りです。業務プロセスだけでなく業務ルールにも焦点を当てた整理が必要・有効なケースは、実はもっと多くあるのだと気づかされました。規制産業である金融や保険といった業界では特に重要な役割になると思います。その方の話を聞いて、米国は職種としての認知だけでなく、目的達成のための役割分担が明確なのだと実感しました。

情熱とスキルが役割をつくる

近藤:

キャリアステップにも共通認識があるように思います。参加者の経歴を聞く限りでも、ジュニアビジネスアナリスト、シニアビジネスアナリスト、プリンシパルビジネスアナリストといった形でレイヤー分けされている様子が見て取れました。

宮里:

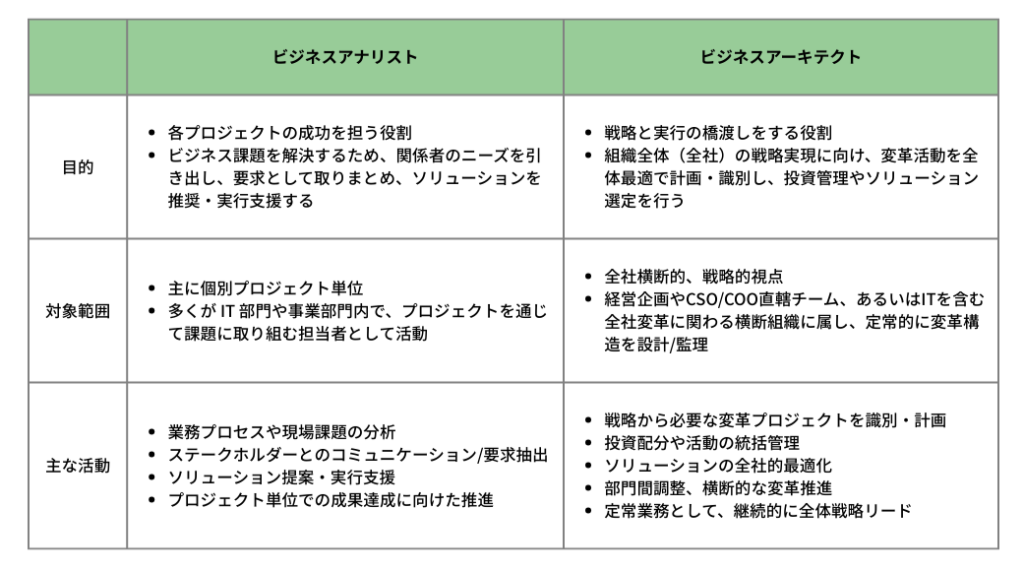

そうですね。「あなたはビジネスアナリストですか?」と尋ねると「昔はビジネスアナリストだったが、今はビジネスアーキテクトだよ」「今はビジネスアナリストだけど将来はビジネスアーキテクトになりたいんだ」といった回答もあり、両者は明確に異なる仕事として認識されています。実際、企業の変革人材には、ビジネスアナリストとビジネスアーキテクトの大きく分けて2つの人材が存在すると思いますが、BBCの参加者間では、ビジネスアナリストはビジネスアーキテクトへキャリアアップするステップだと語られていました。(参考表1)

南場:

ビジネスアナリストとして部分的な支援・取り組みから始まり、経験を積んで各関係者と信頼関係を築き、徐々に経営層との会話や戦略企画へ関与するなどして、全社的な取り組みに広がる…というステップですね。

宮里:

はい。ビジネスアーキテクチャの第一人者であるロジャー・バールトン氏はこれについて、ビジネスアーキテクトへのキャリアアップは「“役割”と“信頼”によって成熟していくポジションである」と語っていました。自らの行動・提供価値で“役割を作り”、全社横断的なテーマや戦略構造に踏み込む役割を担うためには、“信頼されて任される人”であることが求められる、ということです。

南場:

なるほど。しかし、プロジェクトを推進する各役割の間には多くの共通した必要スキルがあるため“その役割がどこまでを担うのか”が曖昧になってしまうケースもありますよね。

宮里:

はい。その点については柔軟な企業が多いようで、「私の会社は役割よりも目標を重視する文化を持っている。大事なのは仕事をやり遂げることと、そのためのスキルがあるかどうかではないか」という参加者の言葉は非常に印象に残っています。

近藤:

素敵な企業文化ですね。「私の会社(5000人規模)には160人程のビジネスアナリストがいる」「大学職員の10%程度がビジネスアナリストとして所属している」といった話をしてくれた方もいました。ビジネスアナリストを取り巻く組織の考え方や人事戦略に対する考え方にも日本との大きな違いを感じます。

質問力、共感力、コミュ力…すべて専門性

―――企業や市場から見て、日本と米国ではビジネスアナリストへの認識にさまざまな違いがあるんですね。今後、日本のビジネスアナリシスを盛り上げるには何が求められるのでしょうか?

宮里:

ビジネスアナリストという職種そのものへの理解だと思います。ビジネスアナリストが組織にとって欠かせない役割であること以前に、どんなスキルや専門性を持った人材なのかといった理解を、日本市場に広げる必要があります。そして、その専門性の一つは「ソフトスキル」であると断言できます。

南場:

実際、私たち全員が非常に多くの方に「ビジネスアナリスト(≒変革人材)に重要なスキル・専門性は何か?」という質問をしましたが、質問力・共感力・思考力・コミュニケーション能力といったソフトスキルが重要であるという回答が返ってきました。

宮里:

米国では、ソフトスキルは“一つの専門性”であり、育てていけるものであるという認識があります。一方、日本ではソフトスキルは“生まれつきの性質”とみなされることが多く、専門性として評価されにくい傾向があります。

近藤:

会場にはITエンジニアを10年経てビジネスアナリストに転身した参加者がいましたが、彼のキャリアチェンジの理由は「コミュニケーション等のソフトスキルを専門として活かせる仕事をした方がよいと考えた」とのことで、ビジネスアナリストへの理解が非常に進んでいることを実感させられました。ビジネスアナリストという職業をより優秀な人が目指し、継続的にスキルアップできるよう、企業組織からの認知向上や、職業としてのブランドを高めることも必要だと感じましたね。

南場:

近年、日本でも業務変革を推進する専門部隊を自社内で組成(内製化)する動きが広がりつつあります。とはいえ、変革活動の人材は社外に属することが多く、日本市場でのビジネスアナリストの認知もまだまだであると感じています。

宮里:

「産業革命でさえ根付くのに150年要した。私たちはこの長い旅路の初期フェーズにいる」―。カンファレンスでは、海外市場ですらまだ、ビジネスアナリストをはじめとした変革人材はセルフセリングが必要な状態であると語られていました。日本市場ではまだビジネスアナリストの存在は一部でしか認知されていません。だからこそ、今が重要な転換点です。

近藤:

ソフトスキルを“専門性”として位置づけ、育成・評価できる環境を整えること。そして、ビジネスアナリストという職種をブランド化し、企業が自ら内製化して持続的に育てていくこと。この二つを進めることが、日本における変革人材の基盤を強化し、企業競争力の向上へつなげるのではないでしょうか。

インタビューアー・エディター

2021年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味は旅行、食事、犬猫動画を漁ること。(2024年6月現在)