LTSが鹿児島市と協定を結んだ3年間の鹿児島市「DX推進サポーター事業」が2025年8月末に完了しました。LTSのコンサルタント2人が鹿児島市役所に3年間常駐し、自治体情報システムの標準化・共通化、グループウェア刷新、かごしまデジタルスマートシティ推進協議会設立といったプロジェクトを鹿児島市職員の立場から推進しました。コンサルティング事業本部・ビジネストランスフォーメーション事業部の長瀨史明と同事業本部・Social & Public事業部の松本和也によるレポートです。

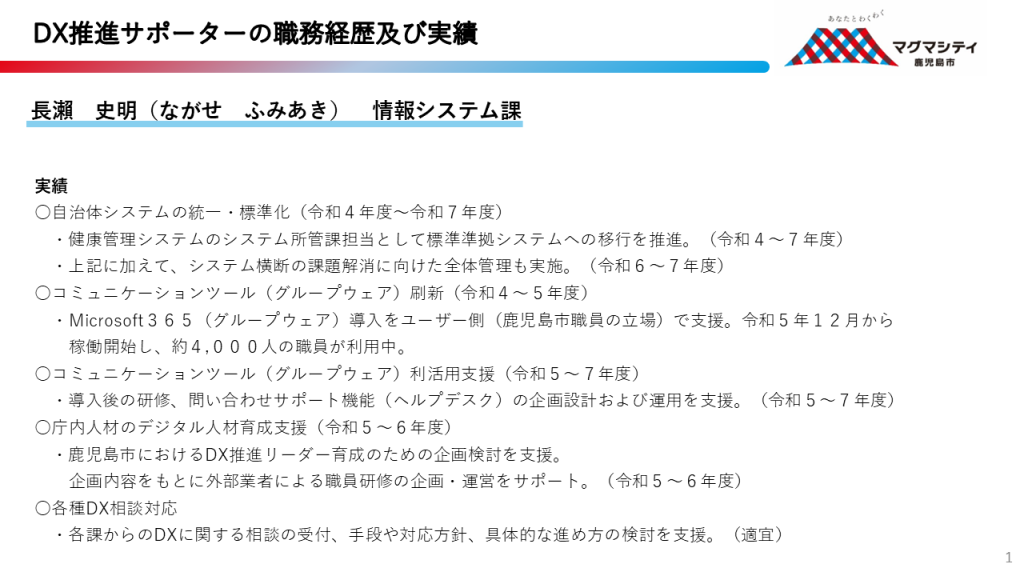

LTS入社後、システム刷新やテクノロジー導入に伴う業務分析~展開支援を幅広く経験。2022年9月から3年間、鹿児島市にDX推進サポーターと派遣され、全庁向けのグループウェア導入や庁内のDX推進リーダー育成研修の企画設計などを支援。(2025年9月時点)

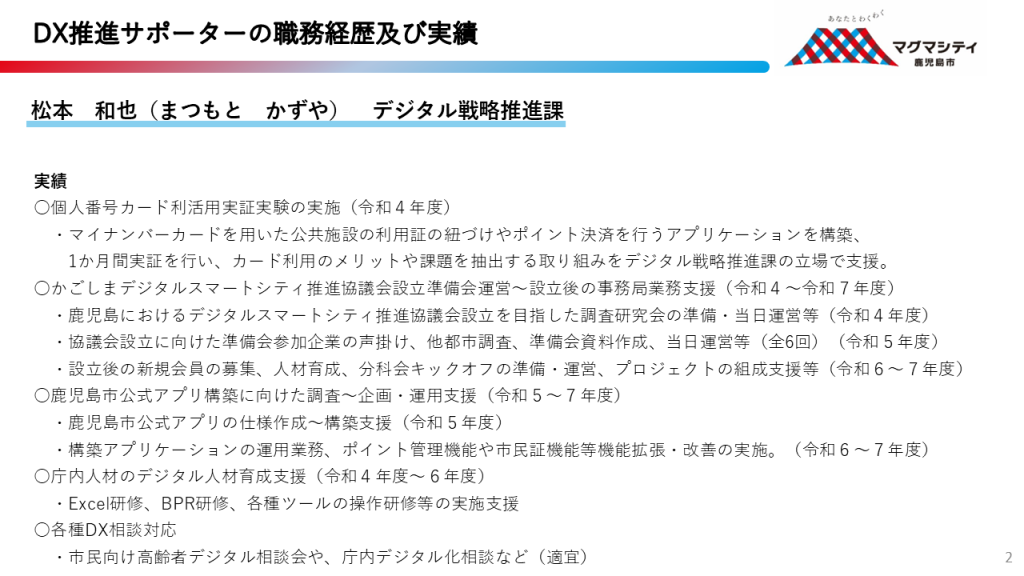

経営管理システムの構築やお客様企業における社内データ利活用支援組織における新規サービス立ち上げ~運用業務に従事。直近では鹿児島市デジタル戦略推進課への3年間の派遣の中で自治体DXを内側から支援。現場の声を聞きながら一緒になって腹落ち感のある変革を起こしていくことを目指している。(2025年9月時点)

プレスリリース LTSの鹿児島市「DX推進サポーター事業」が完了しました コンサルタント2人を3年間派遣。自治体情報システム標準化、産学官金連携など支援

地域のインフラを担う市役所

鹿児島は、桜島はもとより台風水害も多く、2025年はトカラ列島群発地震にも不安が広がりました。市職員は避難指示が発令されれば避難所を開設し、対応に当たります。加えて、花火大会・マラソン・お祭りなど市が関わるあらゆるイベントにも従事しています。平時から有事まで地域のインフラを担っているのが市役所です。

私たちが鹿児島市に着任したのは、ちょうど新型コロナウイルス禍真っただ中の2022年9月でした。着任の少し前には、感染者との電話対応に追われ、市役所業務がひっ迫していました。このような状況に対して情報システム課・デジタル戦略推進課主導のもと、保健所業務の電子化を進め、SMS(ショートメッセージ)やオンラインアンケートを導入することになりました。結果的に、これが電子化のきっかけの一つとなり、デジタルを活用した業務効率化の理解も広がり始めたと聞いています。

スタートは探り合いから

コロナ禍に加え派遣当初は、9月の定例市議会とも重なっていました。鎮守さんは「受け入れに十分なリソースを割けなかった。市職員も『コンサルタントをどう使うか』探り合いながらのスタートだったと思う」と振り返ります。私たちも「自分たちが何者で、何ができるのかを知ってもらうことが最初の課題」と感じていました。「外部コンサルタント」と「市職員」という二つの立場の間で動き方に迷いもありました。しかし3年間、口を開けて待っているわけにはいきません。

松本は着任当初に言われた、「一緒に働く中で見つけた違和感を教えてください」という鎮守さんの言葉をよく覚えています。違和感はすぐにいくつも覚えました。プリンターは常に動き続け、出力を待つ列ができていました。大量の紙資料を段ボールに入れて持ち運び、人数分のヒアリング資料を配布、修正があれば再度人数分印刷しなおして…。

長瀨は、会議の場で手書きのメモを取り、自席に戻ってからパソコンで清書する、という議事録作成の段取りに違和感を覚えました。当時は様々な環境が異なり、制約もある中で自分達の働き方が絶対ではないという想いもありました。しかしながら、市役所のカルチャーを理解しつつ、そうした点に切り込んでいくことも自分たちの役割だと感じたのを思い出します。

また、着任当初は鹿児島市の方々の期待値を把握するために、課長・係長との定期的なコミュニケーションの場(1on1)を設けました。取組の進捗や課題に関する情報共有だけではなく、役割や動き方がより明確になりました。鎮守さんからも「いい仕組みですね」とコメントをいただきました。

長瀨が取り組んだ主なプロジェクトは上記の通りです。

グループウェア(M365)導入では、ツール導入にとどまらずサポート体制を整え、働き方そのものを変える必要がありました。DXは、実現すると便利さと効率化を実感できますが、そもそもの課題は「知らない人間にとって、メリットを導入前は想像できない」(鎮守さん)ことでした。

国体開催をフックに展開する

派遣期間中はちょうど、2023年10月の鹿児島国体を控えていました。国体の様々な運営を推進する国体推進部という臨時組織が、M365導入の良いきっかけとなりました。「どうせ(ソリューションを)入れるなら現場にメリットを感じてもらい理解を広めたい」という鎮守さんの提案もあり、国体推進部での試行利用を通じて課題を把握し、本番導入に繋げました。

また、それまで各課から電話を受けて調整をしていた要職のスケジュール管理をM365のアプリに置き換え、必要情報の漏れをなくしたり、電話での聞き取り作業を軽減したりしました。公用車予約においても類似の仕組みを活用し、申請者と予約管理を行う部署、双方の効率化が進みました。

市役所内での文書決裁は係長から課長、部長、局長へ…と流れますが、どこかで修正が入るとまた下に戻ってやり直して…と繰り返されます。M365で文書を共有しリアルタイムでそれぞれが作成、修正―と作業することで、工程が短縮されました。鎮守さんには「石器時代からすると画期的」と苦笑していただきましたが、「その時はそれが当たり前で、困っていなかった」というのは、DXを進める前の組織の本音でもあるのでしょう。

紙の時代にはもう戻れない

鎮守さんは「今、紙の時代に戻れと言われても、もう戻れません。プリンターは、もうそれほど動かず、並ぶ人もいなくなりました。最初は『紙で十分』『費用をかけてツールを導入して意味があるのか』といった抵抗もありましたが、長瀨さん松本さんのサポートで実際の使い方、メリットをイメージできソリューションの導入や業務変革が進みました。人口が減少に転じる一方、市役所の仕事は増えます。この先はツールを使い倒して、限られた人員リソースを生み出すかことが課題です。民間に比べるとまだまだかもしれませんが、自走する変革が今後、目指すことですね」との言葉をかけてもらいました。

このような評価をいただけたのも、3年間共に活動を推進してくださった職員の皆さまのご協力、そしてLTSで培った業務変革のナレッジが活きたからだと感じています。ツールはあくまで手段であって、その先の成果から必要な取組を考え実行していくことが変革の成否を左右すると考えています。

松本が取り組んだ主なプロジェクトは上記の通りです。

鹿児島市公式アプリは、行政サービスのタッチポイント、データ連携、パーソナライズ通知をどう実現するか…。翌年に国のデジタル認証アプリがリリースされるとの情報が入るなど、日進月歩でデジタルが進展するなかで、公的個人認証サービスやID、CRMについて喧々諤々議論し期間内にリリースにこぎつけました。また、デジタル技術を活用した新たな価値創出と社会課題解決を産学官金協働取り組むことを目指し、令和6年1月に立ち上げたかごしまデジタルスマートシティ推進協議会では、設立準備会等を半年間に10回以上重ね無事に発足しました。

デジタル戦略推進課の課長である光裕志さんからは、「産みの苦しみを味わう両プロジェクトではありましたが、組織一丸となり、「チーム・デジ推」で乗り越えることができました!」と振り返っていただきました。

内部・外部のコーディネーター

人口減少・少子高齢化の局面において、鹿児島が抱える地域課題解決や新たな価値を生み出していくため、デジタルを活用しながら産学官金の 「共助」 の思想で取り組む協議会設立が目指されました。

上記協働体制の設立を令和5年度にゼロ予算で取り組んだのですが、実際の議論は1歩進んで2歩下がる…。協議会の目的や基本方針等の全体に関する議論から、まずどのようなテーマに取り組んでいくかといった個別具体の議論に至るまで、決めなければならないことや山のようにある中、なかなか意見がまとまらず次の議論に進めない状況が続くことも多々ありました。しかし、設立にあたり決めなければならないアジェンダと優先度を明確にし、時には他都市に事例も紹介しつつ、関係者の意見を集約していき何とか設立にこぎつけました。

光さんからは、「このプロジェクトの内部・外部のコーディネーターでしたね。設立趣意書は松本作です!」との言葉をかけていただきました。

また光さんからは、「副社長の亀本さん、常務執行役員の白鳥さんが定期的に意見交換に来てくださり、御社の事業、業界の最新情報なども聞かせていただき、普段の業務では得られない視点や多くの刺激を受け、改めて学ぶことが多かったです。またぜひお話を伺えれば嬉しいです。」とコメントをいただき、外部人材活用の価値を感じていただくことができました。

外部の視点を持ちながら現場に溶け込み、内側の努力と交わることで変革を起こす―。私たちの支援がどれほどのインパクトになったのか。自走するDXと変革に結実すること願うとともに、これから鹿児島市に限らず全国でどんな貢献ができるか、自問し続けたいと考えています。