このコラムは、株式会社エル・ティー・エスのLTSコラムとして2019年4月から連載を開始した記事を移設したものです。

当コラムの最新の内容は、書籍『Business Agility これからの企業に求められる「変化に適応する力」(プレジデント社、2021年1月19日)』でご紹介しております。

ライター

現場のアーキテクチャへ理解力がアジリティを決める

自社のアーキテクチャの管理が大切なのは理解できたとしても、問題はこれを誰が行うのかということです。ブロックの集合体である業務を管理しているのは各ビジネス部門です※1。経営や戦略立案チームが考えた戦略や新たなビジネスモデルの実行は、このビジネス部門を掌握している管理職に委ねられます。そして、管理職が戦略やビジネスモデルの理解に基づいて、各部門で受け持っているブロックの交換にリーダシップを発揮します。

「ビジネス部門」という中には、顧客に提供する特定の製品・サービスを担当する事業部門も、調達や生産といった業務機能を担当する業務部門も含みます。

ですから、これまで戦略を絵に描いた餅に終わらせず、しっかり実行につなげるためには、ビジネス部門を束ねる管理職(ミドルマネジメント)へのコミュニケーションが鍵とされてきました。コミュニケーションの中には戦略の意図を理解させるという技術的な側面と、戦略に対して前向きな意識を形成し、積極性を引き出すという感情的な側面の双方が含まれます。このため目標設定や人事評価といったことも含めた、管理職との接点は戦略実行理論における主要な論点だったのです。もちろん、このような管理職へのコミュニケーションの大切さは今も昔も変わりはありません。しかし、今の企業運営において戦略を速やかにアーキテクチャに反映するためには、このような管理職への目標管理を通じたコミュニケーションだけでは不十分です。これはどういうことでしょうか。

30年間の環境変化が業務理解に必要な専門性を変えた

管理職に戦略実行を委ねることができることの大前提は、管理職が各部門で担当している業務(アーキテクチャ)を理解し、変革に必要な能力を備えているということです。ところが、今の企業経営ではこの現場が担当業務を変革できるという大前提が崩れています。

その最も大きな要因はビジネスプロセスのデジタル化です。今の企業変革ではデジタルソリューションを活用する能力が必須になりました。ボタンを押せば必要な情報の収集や計算を行った上で、システムから帳票が出てくるのであれば、オペレーション担当者は計算の論理を完全に理解する必要はありません。また企業間システム連携やネット通販が浸透している受発注のプロセスのように、処理全体が自動化され人が全く関わらないプロセスも増えています。こうなると自らが行っている業務を経験則で理解することは難しくなります。この他にもアウトソーシングのような社外協力会社の活用や、コンプライアンス、BCP(事業継続計画)、情報セキュリティといった業務の上で求められる周辺知識の複雑化も業務理解の難しさの要因となっています。

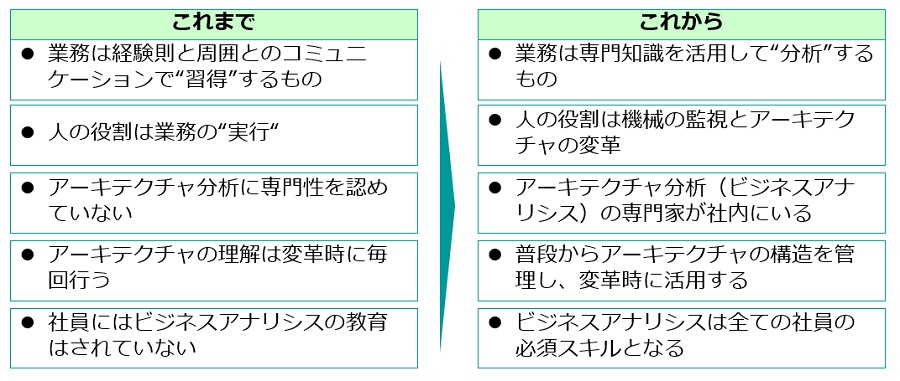

以前のビジネスプロセスは現場のオペレーション経験を通して習得し、周囲の人とのコミュニケーションを通して自然と理解することができました。経験した範囲や自身が日常的に関係する範囲が、そのまま理解の範囲だったのです。今でもこのような経験則による学習が完全に無意味になったわけではありません。しかし、今はこれだけではなく自分の担当業務であろうとも、他人が担当する業務であろうとも業務やデジタル技術を分析する専門性を活かして情報を能動的に収集し、分析することによって理解していく必要があります。仮に経験則で担当業務を理解できたとしても、現在の企業変革は、活動が部門内に閉じる“業務改善”だけではなく、調達、生産、物流、販売を貫くサプライチェーンや、店舗やネット販売、コンタクトセンターなどを貫く多様化した顧客接点(オムニチャネル)といった“End To End”の視点が大切になっています。担当業務を越えたプロセス全体の理解を求められるわけですから、やはり業務を外から分析して理解していく力は必須になるわけです。

このようなことを可能にする専門性には「ビジネスアナリシス」「ビジネスプロセスマネジメント」「ビジネスアーキテクチャ」といった手法がありますが、どれも究極的にはアーキテクチャを(経験則ではなく)分析から理解すると共に、デジタル技術やパートナーシップといったソリューションに対する適切な要求を生成するための専門性です。これらを総称する良い呼び方がないので、細かい差異はさておき、このコラムではこれら業務の構造分析のためのスキルをまとめて「ビジネスアナリシス」と呼ぶことにします※2。これからの企業は社員にこのビジネスアナリシスの教育を行うことが必須となっていきます。

「ビジネスアナリシス」「ビジネスプロセスマネジメント」「ビジネスアーキテクチャ」といった手法はお互いにそのノウハウの範囲が重複しており、究極的には同じ目的のために存在していますが、手法の得意分野は細かいところで差異があります。一方で、これらの企業の構造管理を担う方法論を総称する呼び方はまだ確立されておらず、どの呼び方で呼んでも微妙さは残ります。ですから、ここで言っている「ビジネスアナリシス」は、BABOK(下記参照)の対象範囲のような厳密な定義ではなく、企業のアーキテクチャ変革を可能にする方法論の総体としての“広義の”定義で便宜的に呼んでいるだけだとご理解いただければ幸いです。

人の役割が実行から変革にシフトする

このようなオペレーション現場の変化の根底にあるものを考えると、ビジネスにおける人そのものの役割の変化があります。これまでのビジネスにおける人は実行者そのものでした。人はオペレーションを実行するために存在しており、変革活動は副次的なものだったのです。この頃のビジネスにおいてはあくまでも人が手を動かしている範囲が、自らの責任範囲でした。ところが現在ではオペレーションの実行主体は機械に移りつつあります。機械という中には、機械設備からはじまり、デジタルツールやロボットなどさまざまな自動化手段(=ソリューション)が含まれます。これらがオペレーションを実行する傍らで、人の役割はこれらの機械の監視や保守、そしてアーキテクチャそのものの組み換え(つまり変革活動)に移りつつあります。自身の責任範囲は手を動かしている範囲ではなく、自分自身の責任範囲となっている業務と、そこに活用されている各種のソリューションの構造を理解し、自分が実行していない範囲まで説明責任を果たす必要があります。

現実にはこのような人の役割のシフトに企業の人材育成は全く追いついていません。例えば先ほど企業の受発注のプロセスでは、処理全体が情報システムで自動化されることが増えているというお話をしました。このような状態にある企業の販売部門に対して「受注処理プロセスのオーナーは誰ですか?」と聞くと、「それはシステムで行っている処理なのでIT部門でないでしょうか」と言われてしまうことがあります。情報システムそのものを安定稼働させることはIT部門の責任かもしれませんが、システムの受注機能はビジネス部門の要求に従ってIT部門やITベンダーが開発したものですから、業務そのもののオーナーシップはビジネス部門側にあります。かつて人が受注処理を行っていた時代ならビジネス部門は「それはうちが担当している業務です」と自信を持って答えたのでしょうが、自分で手を動かさない仕事に対しては次第にオーナーシップが失われていき、そのうち自分がオーナーだという認識もなくなってしまったのです。このようにアーキテクチャを理解すること以前に、担当業務のオーナーシップに空白地帯が生じてしまっていることすらあるというのが、現在の企業の実情です。

このように、今は業務を経験で学び、自身が手を動かして実行している範囲が自身の説明責任の範囲だという時代ではなくなりました。もちろん、実際のオペレーションの実行主体はまだ人と機械が入り乱れており、実行者としての人の役割が消えたわけではありません。ただ、今後はより一層、人は実行ではなくオペレーションの監視と変革が役割の主体となっていくはずです。現場へのコミュニケーションによってアーキテクチャの変革が進むという前提には、このような役割のシフトに備えた人材育成の仕組みがあることが大前提になるのです。

アーキテクチャ変革の専門家を社内に置いて、全社のビジネスアナリシス能力を底上げする

このようなビジネスにおける人の役割のシフトに対応しようとする際に、確実に必要となることがビジネスアナリシスの専門家を社内に置くことです。企業はこの専門家のもとで業務の構造を管理し、変革を推進します。このビジネスアナリシスの専門家が「ビジネスアナリスト」です。ビジネスアナリストは、ビジネスアナリシスはもちろんプロジェクトマネジメントや、さまざまなデジタルソリューションの基礎知識など、ビジネスアーキテクチャを変革するための手法の専門家で、エンジニアのような他の変革専門人材と共に企業の変革を推進します。欧米企業では既に一般的な役割で、多くの企業はビジネスアナリストを社内に置いています。その数は全世界で100万人から200万人とも推定されますが、残念ながら日本ではまだ知られた役割ではありません。ビジネスアナリストの詳細や、日本にビジネスアナリストがいない背景については2019年9月27日に刊行した拙著「Process Visionary」に詳しく解説していますので、参照いただければと思います。

私たちがここまで話したようなビジネスの現場で業務理解が難しくなっている事情をお話しすると、デジタル化が進むこれからのアーキテクチャのマネジメントはビジネス部門ではなくIT部門が、ビジネスアナリストを育成した上で、その専門性を駆使してオーナーシップを持つべきではないかという主張をされる方もいます。確かにIT部門は情報システムの構造(いわゆるITアーキテクチャ)を理解し、ビジネス部門から見えにくくなっている自動化領域を見渡すことができますし、一つの部門で全社にまたがる広大なプロセスを管轄しています。また、デジタルソリューションやプロジェクトマネジメントに関するノウハウも豊富ですから、このような主張も一理あります。しかしそれでも私はこの意見には必ずしも賛成しません。これは主に次の三つの理由によります。

まず一つ目の理由として日々のオペレーションとアーキテクチャ管理の役割を分離することは、ビジネスの目標達成のオーナーシップが不明確になってしまうことです。各ビジネス部門はそれぞれ自部門の目標(KPI)を持っており、この達成ために部門のリーダーはさまざまな努力をしています。この中には、所属メンバーのモチベーションとスキルをあげたり、行うべき業務(タスク)の優先順位を調整したりといったさまざまなマネジメントが含まれており、業務の改善・変革もこの目標達成の一つの手段です。人員マネジメントや業務優先順位の調整は各ビジネス部門のリーダーが、業務の改善・変革は変革人材が行うと役割を分担してしまうことは、目標達成のためのアクションのオーナーシップが分断されてしまい、目標の達成責任と意思決定の所在を明確にすることができません。目標が達成できないのは部門マネジメントのせいなのか、IT部門が業務の改善・変革を進めないせいなのか揉めてしまう構造は健全だとは思えません。

二つ目の理由として、変革人材だけで全ての変革を遂行することは体制が不足することです。変革に必要な人材には波があります。その波のピークに合わせて十分な人材を確保しておける企業は少数です。そもそも、大小さまざまな変革が恒常的になる中で、必要な変革専門人材を十分に育成し、多数在籍させることは簡単ではなく、多くの企業でこのような人材は不足気味です。そうなると変革専門人材は、どうしても大規模な取り組みや、経営主導の取り組みに注力せざるを得ず、部門の気付きから生まれた小さな改善活動などは後回しにされてしまいます。しかし、このような小さな改善の積み重ねは、積もれば大きな効果となりますし、現場の業務が日々よりよくなるという実感は現場のモチベーションを高める効果もあります。ですから、専門人材は高度な活動や全社的な活動、そしてオペレーション担当者のビジネスアナリシス力の向上に注力させ、オペレーション現場で改善可能な小さな活動は現場で機動的に行う方がアジリティは高くなります。

最後の理由として、オペレーション人材も日ごろから一定の変革に触れていないと、変革人材とのコラボレーションができず、変革活動が非効率になるということです。オペレーションだけを経験していると概して保守的な思考になりがちです。これまでの仕事が変わる不安や、変化に際して一時的に生じる生産性の低下など、変革の負の側面やリスクだけに思考をとらわれてしまいます。このような「変化を生み出したい側」と「変化を拒む側」という対立構造は、変革活動の効率性を低下させるだけでなく、変革による新たな業務の現場への定着を阻害し、取り組みの効果が出ないといった弊害が起きます。ですからオペレーション人材も、日々の変革活動を通して変化への一定の“慣れ”と、変革の進め方についての一定の理解があった方が、全社のアジリティが高くなります。そもそも、変革の役割を現場から奪ってしまうと、現場の気付きを変革につなげようとする意識も低下してしまいますから、その意味でも良いことではないでしょう。

このように考えるとビジネスアナリシスの基本的な能力は、変革人材だけでなく管理職を中心にオペレーション人材も皆が身につけるべきです。この能力を元に、現場で可能な変革は現場で進めます。社内のさまざまな部門に所属するビジネスアナリストは※3、より高度な専門性を持つ立場から現場の変革を支援したり、経営主導の全社的な取り組みを推進したりするところで活躍します。そして、社内のオペレーション人材のビジネスアナリシス能力向上において育成者としても大切な役割を担います。「ビジネス部門には構造理解は無理で、(IT部門などの)専門部門が担うべきだ」という主張はよく聞きますが、多くの企業はビジネス部門にビジネスアナリシスやデジタルソリューションに関する教育をしっかり行っているわけではありません。「ビジネス部門には無理だ」と決めつける前に、まずは人の可能性を信じて教育と経験を積む機会を作ることを考えるべきでしょう。

ビジネスアナリシスの専門性はデジタルエンジニアリングとは近い領域にいても異なる専門性で、ビジネスアナリストが必ずしもIT部門に所属するべきというわけではありません。海外の例を見てもビジネスアナリストの所属部門はビジネス寄りの部門と、エンジニアリング寄りの部門で半々といったところで、あまり“一般的な所属部門”というものは存在しません。このビジネスアナリストの所属の考え方についても先に紹介した「Process Visionary」を参照頂ければと思います。

IT部門などの変革専門部門は、その高い専門性を武器に、ビジネス部門から見て頼れる相談役ではあるべきです。ただ、ビジネスプロセスから上がる成果に責任を持つのはビジネス部門のリーダーであることを考えると、これらの部門はビジネス部門の活動を支援することはできても、オーナーシップを持つことはできないし、持つべきではないと考えます。このように、私は変革専門人材(変革人材)を社内で育成していくことは、決して各ビジネス部門を担当するオペレーションだけに注力させて、変革を現場から取り上げるためではなく、組織の変革能力全体を底上げし、さまざまな変革を同時並行で行う組織能力を得るためだと考えています。

専門家を育てるためには社内のキャリアパスも一考を

アジリティの高い組織を作りたいのであれば、社内にはさまざまな専門家が必要です。そうなるとそれぞれの専門家はその専門性に応じたしっかりした待遇を受けるべきです。企業の中におけるキャリアアップは課長から部長へ、部長から役員へといったようにより上位の組織長となっていく“単線”のイメージでした。しかし、これからの企業は「リーダーとは組織長」という一面的なキャリア像から脱却し、キャリアの複線化を進めていく必要があります。その中には組織長ではなく、ビジネスアナリストのような特定の手法や技術の専門家として高い待遇と敬意を受けるポジションもあるべきです。もちろん、この他にもロボットやデジタルソリューションといった市場のさまざまな技術を社内に取り込むエンジニアリングのリーダーも必要となるでしょう。

日本企業は、かつての“強い現場”のイメージが強いのか「その業務を実行している担当者が業務を一番理解している(はず)」という考え方が未だ根強いように思います。残念ながらこのような考え方は既に過去のものとなっています。戦略を速やかに実行できる“ビジネスアジリティ”の高い組織とするために、社員全体のビジネスアナリシス能力を底上げしつつ、社内でさまざまな変革に必要な役割の専門家を育成していく、このような活動を通して企業における“人“の役割のシフトに備えていくことが必要になります。

まとめ

さて、ビジネスアジリティコラムの第4回、第5回は“アーキテクチャ”をテーマに解説しました。ここまでをまとめると、次のようになります。

次回の第6回は、ビジネスアジリティにおける“テクノロジーの活用”について解説したいと思いますが、その前に今回のコラムで登場した「ビルディングブロック」という概念をもう少し詳しく説明する“番外編”を入れたいと思います。次回も是非読んでください。