このコラムは、株式会社エル・ティー・エスのLTSコラムとして2019年4月から連載を開始した記事を移設したものです。

当コラムの最新の内容は、書籍『Business Agility これからの企業に求められる「変化に適応する力」(プレジデント社、2021年1月19日)』でご紹介しております。

ライター

ビジネスアジリティ獲得の鍵は個人

今を“厳しい時代”と見るのか“ワクワクする時代”と見るのか

過去、企業を変えることは一過性の大仕事でした。例えば企業の基幹プロセスの刷新は、2年から3年をかける大プロジェクトで、一度、大きな取り組みが終わればその基盤は10年程度は活用されます。ある大企業の情報システム部では1990年代の後半に行った基幹システム刷新が終わるやいなや、情報システム部の人員は大きく削減されたそうです(ちなみに、これを話してくれた担当者の方は、その時に流出してしまった人員とノウハウが、その後のデジタルトランスフォーメーションへの対応遅れの元凶だと嘆いていました)。とはいえ、かつてはこのような「安定の時」が主で、数年から10年に一度「変化の時」が訪れるという認識は少なくなかったように思います。

しかし、変化が恒常化してしまえば、このような考え方は意味を持ちません。安定の時などなく、そして一見して事業が安定しているようであっても、その中に変化させるべき点を見つけていかなくてはいけません。水面下で起きている変化を見過ごすと、それが顕在化し認知した時には既に手遅れになってしまっている可能性があるからです。

ボッシュで2012年からCEOを務めるフォルクマル・デナー氏は、社内に自社のビジネスモデルにとって脅威となる新たなビジネスのアイデアを募集しました。それは1800ものアイデアが寄せられ、その中で有望ないくつかのアイデアは新たな事業創造や既存の事業の変革のために、さらに詳細な検討を行ったそうです。このように現状の事業が上手くいっていても、あえてその弱点を見つけ出し改革点を洗い出していくことすら必要になります。平穏な状態であってもあえて波風をたてることを「平地に波瀾を起こす」と言いますが、これからはこの「平地に波瀾」の精神が大切になります。

以前の変革では、変革を企画する側に大きな説明責任が問われました。取り組みを行う意義はあるのか、投資は回収できるのか、失敗のリスクはないのか・・・などさまざまな周囲を説得するための材料を集め、ストレスのかかる質疑を捌く責任は企画者側にあったのです。そのような社内の否定的な見方に答えるために、企画者は緻密に計画を立て、その計画から外れないように取り組みを進めようと苦心しました。

しかし、これからの説明責任は変化を起こす側だけではなく、変化に反対する側にも生じることになるでしょう。全ての批判に対応するだけの綿密な計画を立てる時間と労力はアジリティを妨げてしまいます。ある程度ざっくりした企画を皆で囲みながら、批判する側も安全圏から企画者の取り組みにただ指摘をするだけでなく、なぜ自分がそこに否定的な意見を述べるのか、何を懸念しているのかを明確に伝え、逆にどのような取り組みを進めるべきなのかを周囲に説明する責任が生じます。「活動に納得できない(ないし興味がない)から協力しない」では済まされないのです。

変化に適応し続けることは一定のストレスを伴います。何か一つの改革が終わって事業が安定してきたように見えても、そこにまた変化の兆しを能動的に見つけていかなければなりません。しかし、立ち止まって考えてみた時、このような変化を常に察知し、変わり続けることへのプレッシャーはどこからやってくるのでしょうか。ビジネスアジリティの必要性は「変化の速い時代にあって“生き残る”ため」と言われます。しかし「生き残る」とニュアンスには何か不本意ながら、仕方がなく世の流れに自身を合わせていくようにもとれます。皆が望まないなら、別に変わる必要はありません。生存競争のために “仕方なく”ビジネスアジリティが必要とされるなら、それは人を幸せにする社会とは言えないはずです。

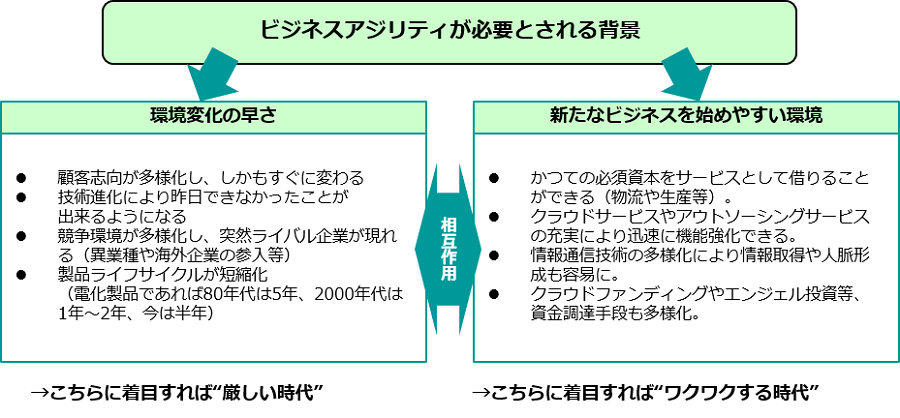

しかし、視点を変えてみるとビジネスアジリティの別の姿が見えてきます。今と言う時代は、以前と比べてはるかにビジネスをはじめやすい時代です。かつて事業をはじめることは決して簡単ではありませんでした。製造業が中心で全ての資本を自らそろえる必要があった以前の市場では、銀行融資中心の資金調達も莫大な額が必要で、失敗した時のリスクは大変高いものでした。

しかし、現在の市場環境は違います。資金調達は以前よりはるかに手段が増え、エンジェル投資やクラウドファウンディングといった新たな調達手段が登場しました。物流や生産など大きな投資を必要とする機能はアウトソーシングも可能になり、事業開始時に大きな賭けをする必要はありません。情報通信技術の発達により、支援者や連携先を見つけ出しコミュニケーションをとることを容易にしました。そして製造業と異なり、サービス(プロダクト)の複製が容易なデジタルサービスは、サービスの筋さえ良ければ以前とは比べ物にならないスピードで世界中にサービスを展開することが可能です。

その観点から「変化の中で生き残る」という言葉は、変化に巻き込まれている側の視点から見た言葉です。階層型で何をするにしてもスピード感が遅い旧来の企業からすると、現在は変化が速い市場の中で生き残ることが大変な時代なのかもしれません。しかしさまざまな選択肢が広くなった今の市場は、自らのアイデアを頼りにチャレンジするイノベーターにとっては、かつてよりもはるかに“ワクワクする時代”になったのです。 “朝令暮改”“やってみてすぐ変える”が当たり前のスタートアップマインドを持った経営者から見れば、むしろビジネスアジリティで求められることなど当たり前の姿なのかもしれません。

私はビジネスアジリティの本当の意義は、企業が“生き残ること”ではなく、 “アイデアを素早く実現すること”だと考えています。今、私たちは誰もがアイデア次第で新しいビジネスにチャレンジできる時代に生きています。ビジネスの根幹に常にあるのは社会の新たなニーズに解を提供していくことです。私たちの社会が抱える問題を解決し、より多くの人を幸せにするサービスを提供するために、アイデアを素早く形にして社会に貢献していく、このために必須の能力がビジネスアジリティなのです。

ビジネスアジリティの成熟度

ビジネスアジリティの本当の意義が「アイデアを素早く形にすること」なのであれば、「変化に適応する」というビジネスアジリティの表面的な定義は少し考え直した方が良いかもしれません。最高のビジネスアジリティとは変化に対応することではなく、変化そのものを創出し市場をリードすることです。コンピュータの研究者で、その分野に多大な貢献をもたらしたアラン・ケイ氏は、「未来を予測する最善の方法は、それを発明することだ。」と述べていますが、まさにこのメンタリティが必要になるのです。

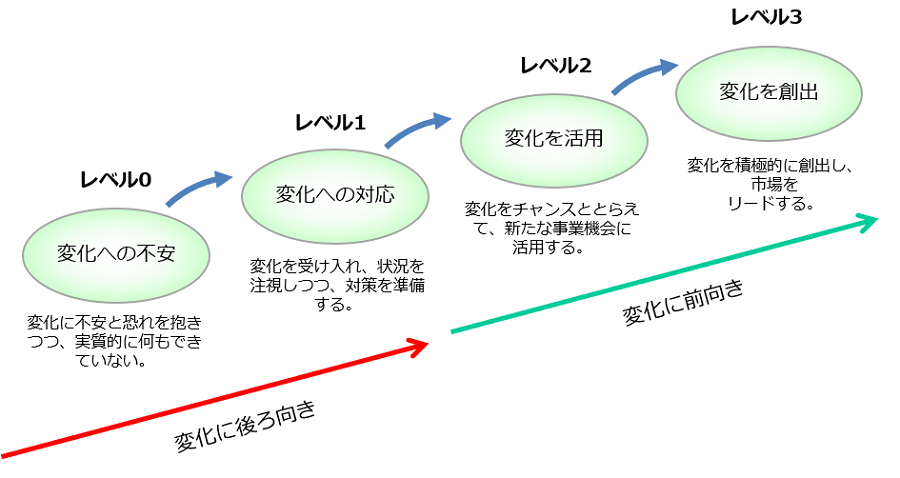

そのように考えると一言で「ビジネスアジリティ」といっても、その程度にはいくつか段階があると言えます。「変化に適応すること」もビジネスアジリティなら、「変化を創出すること」もビジネスアジリティです。これを私なりに成熟度モデルとしてまとめてみたのが以下の図です。

成熟度として最も低い状態が「変化への不安」です(レベル0)。ビジネスアジリティが機能していない状態で、変化に不安や恐れを頂きつつも実質的に何もできていない状態です※。それが一歩進んで変化に対して対策を講じるようになるとレベル1の「変化への対応」のフェーズになります。これは変化を受け入れ、状況を注視しつつ、対策を行っている段階です。ただ、状況としてはまだ周囲の変化に振り回されている状態で、変化に対して受動的な状態と言えます。これをさらに一歩進めて、変化を積極的に事業機会として活用できるようになってくるとレベル2の「変化を活用」のフェーズに入ります。この段階だと変化をむしろ好機ととらえる前向きな意識となります。そして最後の段階がレベル3の「変化を創出」です。自らがイノベーションを通じて、変化を創出する側になります。

ただし、変化を察知し、しっかり分析した上で、明確な意思をもって自社としてその変化への対応はしない(リスクを許容する)と決めた場合、これはレベル0には入らないでしょう。

これを具体的な例で考えてみましょう。あなたがデジタルソリューションを提供するITベンダーであったとします。新しいデジタルソリューション、例えばRPA(Robotic Process Automation)が登場した時にあなたの会社はこれにどう対応したでしょうか。レベル0はそのようなツールが世にでてきて、かつ自社として脅威に感じているにも関わらず、自社としては何も対応していない状態です。レベル1になると、RPAというソリューションに対応し、自社のサービスとして組み込もうとしています。ただしその状態はお客様から「御社はRPAを取り扱っていないのですか?」と問われた時に無策とならないようサービスメニューに加えたというレベルで、それを積極的に自社の強みに転換できているわけではありません。「競合他社に遅れないようにする」というレベルだと思ってください。

これがレベル2だと、この新しいツールの存在をチャンスととらえ、積極的にツールの特性を学び、自社の事業拡大のために活用しています。そこには、このツールを使って自社のビジネスを拡大し、競合他社の一歩先を行こうとする積極的な意識があります。そしてレベル3だと、そもそもRPAというツールがなかった市場にこれを持ち込み、市場形成自体を狙っている状態になります。競合が少ない一方でツールに対してのお客様の認知も低いので、さまざまなマーケティング手法を駆使して、その有用性をお客様に対して啓蒙していく必要があります。一度、お客様の認知が得られるようになれば、一時的にせよその市場のリーダーのポジションを獲得できるでしょう。

しかし気を付けてください。仮にレベル3の段階にあっても、競合他社が追随し、その競争力をあげてくると、その優位性は必ずしも持続しません。実際、RPA業界では当初、日本市場にこのアイデアを持ち込み、業界リーダーとなった製品群の優位性は長続きしませんでした。その後、外国産、国産を問わずさまざまな製品が登場し、市場はあっという間に戦国時代の様相を呈していきました。今、市場でリーダーとなっている製品群は必ずしもRPA登場時にリーダーであった製品群ではありません。ですからこのモデルはレベル0はともかくとして、市場の変化次第でレベル1から3を常に揺れ動く可能性があり、今、自分たちが注視している変化に対して自分たちがどのレベルでありたいのか、そしてその状況が変わっていないかを常に監視していく必要があります。

変化を生み出すことと変化に対応することの両輪が必要

先ほどのモデルだと、組織は変化に対して可能な限りレベル3の「変化を創出」する側にいるべきに思えます。私も変化に受動的にならず、積極的に変化を生み出す側にいるべきという考え方は、心構えとしてはとても正しいと思います。一方で、自社をとりまく全ての領域でそのような姿勢でいることも残念ながら難しいでしょう。

例えば私はビジネスプロセスマネジメント(BPM)の専門家として、市場に新たな考え方や、BPMを推進する専門家を市場に認知・定着させるための活動を行っています。特に後者のBPMの専門家“ビジネスアナリスト”の定着には力を入れていて、さまざまなイベントでその必要性を説いています。この観点では私はレベル3の「変化を創出」する側にいると思います。その一方で、特に私はBPMをとりまく各種のツールについては、その全てに詳しいわけではありません。私はどちらかというと変革手法や組織論の専門家であって、テクノロジーの専門家ではないからです。BPMをとりまくさまざまなツールとしてはBPMS、BRMS、RPA、AI、プロセスマイニング、タスクマイニングなど、さまざまなツールが登場しています。一つひとつ説明するとそれだけでコラムがいくつも必要になってしまうので割愛しますが、正直なところ、BPMという狭い世界だけでも日々登場する新しいツールの動向をチェックすることは大変で、まして全てのツールに対して専門家であることはできません。その意味で私のBPMという領域におけるアジリティはある側面ではレベル3であり、ある側面ではレベル1や2です。

私個人の狭い範囲の専門性ですらこうですから、これが会社組織となると対応すべき変化の領域も広大です。よって、心構えとして「変化を創出」する側にいるべきという気概は持つべきでしょうが、現実的にすべての変化にそのように対応することはコスト、時間、人的資源と専門性といったさまざまな観点から不可能だと言えます。

経営者は自社の領域をそれぞれが1~3のどのレベルで対応すべきかをまず決める必要があります。そして自社の強みとすべき領域には積極的に資源を投資して、最低でもレベル2、できればレベル3のアジリティを持つべきです。一方で、その他の分野については最低限、情報収集を怠らないようにし、変化の兆しを逃さないレベル1を維持することが大切となるでしょう。このように私は、変化を生み出すことと、変化に遅れないこと、この両輪を意識しながらこれからの時代における経営を考えていくべきだと考えています。

組織のアジリティの前にまず個人のアジリティを

さてこのコラムの最後のまとめに入りたいと思います。このコラムではビジネスアジリティの定義を「事業構造を外部の環境変化に対して素早く適応させることを可能にする組織能力」と定義しています。しかし、私がこのコラムを書き進めながら強く感じたことは“組織能力”と言いつつも、アジリティの根源は個人に宿るということです。

「組織はあくまでも人間が作ったように動くのだが、我々は問題を引き起こしているのは組織だと言い張る」

「人の思考から組織が生まれるが、その組織が人を拘束する」

この二つの言葉はオットー・シャーマー氏の書籍「U理論」に登場するピーター・センゲ氏の言葉です。センゲ氏は「学習する組織(ラーニングオーガニゼーション)」の提唱者としてご存じの方も多いかと思います。

組織に所属していると、どうしても「組織に縛られている」という感覚を持ってしまうことは少なくありません。しかし「組織」という何か巨大な意思決定体があるわけではなく、組織はあくまでも人の意思の集合体です。組織全体として何か上手くいかないことがあったとしても、それはそこに所属する一人ひとりの意思と行動の帰結にすぎません。ですから、自分の想い通りにならないことを他人や組織のせいにするのではなく、一人ひとりが自律してそれぞれの人と向き合っていくこと、そしてそれを可能にする高い個人の能力を持つことがビジネスアジリティの根幹だと感じました。

組織能力としてのアジリティを身に着けるためには、まず一人ひとりが“アジャイル”であろうとすることです。そのためには自分自身のビジョンを明らかにして、そのために必要な変化のためのアクションを「まずやってみる」という気持ちが大切になります。

一年以上をかけて書き溜めてきたこのコラムも一旦、これで終了となります。後半は第1回の時に考えていた構成からずれてしまったところもあるので、どこかでは第1回からのコラムを見直し、修正を行いたいと思います。コラムを通じて、自分自身がビジネスアジリティの広大なフィールドの中で得意な部分や一定の経験がある領域と、そうでない領域が明確になりました。またLTSのビジネスアジリティの課題を見えてきました。今後はLTSというフィールドの中で、自分自身で「まずやってみる」を実践し、LTSのアジリティを向上させると共に、自分自身のビジネスアジリティに関する知見を一層深めていきたいと思います。最後まで読んで頂きありがとうございました。