先日、「経営管理」についての対談記事をリリースしました。実は、この対談を執筆した筆者も、お恥ずかしい話きちんと説明できませんでした。

今回は、対談された髙橋さんにも多くのアドバイスを頂き、「経営管理」とは何か?を分かりやすく解説したいと思います。

経営管理は、目的へ向かうための諸活動

経営管理とは、経営者あるいは管理者の「他人をつうじて仕事を完遂することや資源の有効活用に関わる活動」を指します。

その活動はどんなものかというと、「個人が単独ではできない結果を達成するために、他人の活動を調整する一人ないしそれ以上の人々のとる行動」や「求める目的に向かって効率的に動くために、資源を統合し、調整すること」といったものが挙げられます。※1

※1 野中郁次郎、「経営管理」、2019、1版55刷、p.9-12

つまり、経営管理は人が集まっている組織や企業において、目的を達成するための一連の活動(仕組み)だということです。

英語ではmanagementと表記します。これには、経営管理の活動と、活動の主体である経営者や管理者、の二つの意味が含まれています。

「組織」が存在して初めて、「管理」が存在する

この経営管理という考え方は、ここ100年くらいで生まれたものだと言われています。そのため、経済学などの学問と比べると、新しいものであることが分かります。そして、日々新しい研究がおこなわれ、新しい理論が誕生しています。

一方で、学問としては存在していなかったものの、経営管理の誕生は人類の大規模組織の誕生と大きな関わりがあるのではないか、とも考えられています。

例えば、古代エジプトの灌漑事業やピラミッドの建設。この時すでに、大規模プロジェクトとして、定められた目的・目標に向かって「効率的に動くために、資源を統合し、調整すること」が、プロジェクトに関わる人たちの間で実践されていたと言われています。

この「組織」と「経営管理」が密接に関係していることも大切なポイントです。

上記の古代エジプトの例もそうですが、組織や企業はさまざまな人の集まりです。その、人が集まり形成された組織や企業で、それぞれの目指すところやありたい姿といった目的を一丸となって追い求めます。その場合、一人一人が自由奔放に行動していては目的の達成は難しくなります。

アメリカの経済学者、チェスター・アーヴィング・バーナード(Chester Irving Barnard)は、「人間が個人として達成できないことを、他の人々との共同によって達成しようとしたときに組織が生まれる」と言ったそうです。そのような、異質な人々の努力を組織の効率的な目標達成に向けて調整するニーズが発生した時に、作業活動と独立した固有の管理※2が生み出されました。

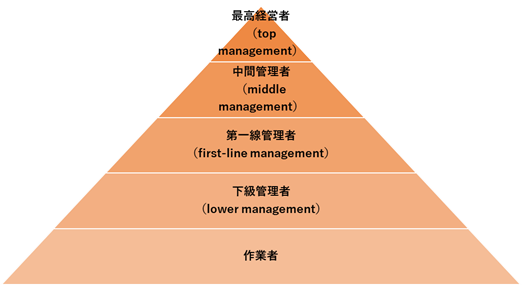

階層別・職能別にみる、経営管理に関わる人

では、この経営管理は、組織や企業の中の誰が関わる活動なのでしょうか。

先の対談記事では、経営管理の仕組みを円滑に回すカギは、ミドルマネジメントに、というお話もありました。

ミドルマネジメントは、組織の階層の中では「中間管理者」です。そのほかに、ミドルマネジメントより上位で組織や企業のトップに立つ最高経営者(top management)、ミドルマネジメントより下位で現場で作業をする人たちの指揮・監督をする第一線管理者(first-line management)と呼ばれる、3つの階層の人たちが経営管理という活動を回しています。

階層以外にも、職能という軸で経営管理活動をしている人もいます。具体的には、生産管理、販売管理を含むマーケティングの管理、人事・労務管理、財務管理、研究開発管理、などがあります。※3それぞれの分野の専門の人を、「職能別経営管理者」と呼ぶこともあるそうです。

一定期間の中でPDCAを回して活動する

次に、この経営管理は、いつおこなわれているのでしょうか。

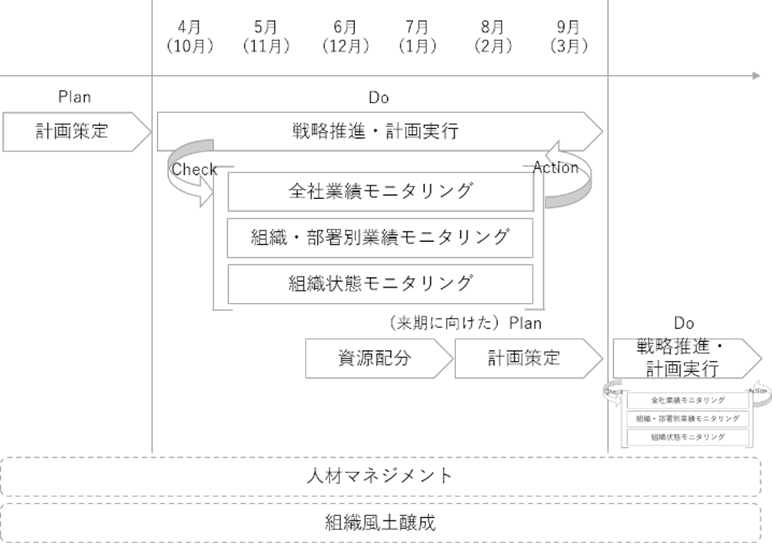

ここでは、一般的に組織や企業が定める一定の期間の中で、いつ・どのようなことが、経営管理活動として進められているのかを解説します。

図2は、経営の時間軸が4月~9月の半年である場合の経営管理活動の全体図です。

まず、期が始まる3月以前に計画を策定(Plan)します。そして、4月以降に期が始まると、策定した計画に沿って戦略を推進(Do)します。それと同時に、全社、組織・部署別、組織別の状態モニタリング(Check)を実施します。計画通りに進んでいるか?戦略の推進はどうなっているか?を、数値化されたデータを基にモニタリングし、随時戦略推進の方針や計画を調整(Action)します。

先の対談記事では、「PDCA」は有効ではあるものの、変化の激しい時代においては、有効な一手に繋がりづらくなってきていると考えています…というお話がありました。これは、上記の「全社、組織・部署別、組織別の状態モニタリングを実施」している間にも、環境はどんどん変化しているため、半月以上も前の実績をベースにした計画の調整では手遅れになる場合があるということです。そのため、実績ではなく着地見込み(将来事実)を基に、戦略推進の方針や計画の調整をするのが良いという議論でした。

例えば、LTSでは業績着地見込みを把握するために、案件の引き合い状況・コンサルタントの将来の空き状況・採用見込みを中心にモニタリングしています。将来の数字を作る要素のなかでも、特に重要な指標だと考えています。過去のPLは変えられませんが、将来に繋がる情報を把握することである程度の見通しを立てることができ、その見通しを評価することで先手のアクションに繋げています。

モニタリングに必要な情報は、どこで誰が持っているのか

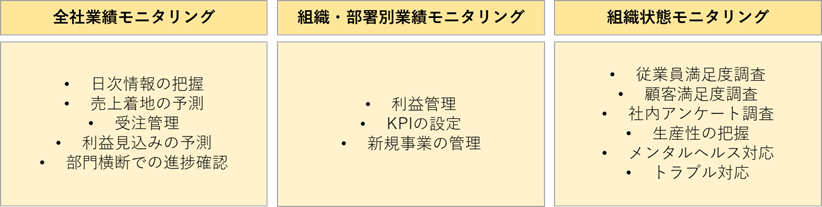

図2の、PDCAを回すためのモニタリングは、どのようにおこなうのでしょうか。

まず、計画を達成するためには、全社をはじめとする各組織や部署の業績をタイムリーに把握することが大切です。なぜなら、業績をタイムリーに把握していると、計画に対し上振れ・下振れなどのズレがあった場合に、早急に期中の資源配分の見直しをはじめとする、経営全体の軌道修正をすることができるからです。それにより、組織や企業経営の大幅な脱線を防ぐことができます。また、この期中の全体的な業績(売り上げや利益)が、期末にはどうなっているだろうかという予測は、来期以降の資源分配、計画策定の検討材料となります。

では、その軌道修正をするかどうかなどの判断材料となる、売り上げや利益はどのように把握するのでしょうか。関連するデータは誰が持っているのでしょうか。

経営管理活動に携わる最高経営責任者(top management)や中間管理者(middle management)、そして下級管理者(first-line management)は、各組織や部署の業績をタイムリーに確認するために、必要な情報がどこにあって誰が管理しているのかを、把握している必要があります。

一方で、図3の通り経営管理活動に必要な情報は多岐にわたり、その情報の取得には様々な部署・部門が関係しています。そして、その情報をどのように予測・調査・管理するかは、各部署・部門ごとに異なり、Excelで管理されている場合もあれば、基幹システムなどで管理されている場合もあります。そのような状況の中では、各組織や部署の業績をタイムリーに確認するのは難しいことだと言えそうです。

経営管理活動を実行するために必要なこと

では、図2のような全社的な経営管理活動を確実に実行するためには、どうしたら良いのでしょうか。

それには、誰が・いつ・何のために・何を・どのように作業するのかを設計・統制・運用する、経営管理活動の「仕組み」を組織や企業の中に落とし込む必要があります。

そして、この仕組みを遂行するためには、必要な情報にいつでもリーチできるような、周辺システムの環境整備が欠かせません。また、リーチした情報の信頼性を高めるための、業務プロセス設計と業務プロセス統制なども必要です。

現場で生まれるデータを、どのようにタイムリーかつ精度を担保して入力するか、しっかりとした業務定義があり、定着・運用・統制がされているからこそ、経営管理に活用できるデータが生まれます。

経営管理の「一連の活動」がスムーズにいかない難しさ

冒頭で、経営管理は人が集まっている組織や企業において、目的を達成するための一連の活動(仕組み)であるとお伝えしました。

しかし、この「一連の活動」がスムーズにいかないのが現状です。なぜかというと、以下のような要因があるからです。

一つ目の要因は「人」です。

目的を達成するための一連の活動は、組織や企業において組織としての統制が取れている状態で機能します。例えば、この活動の目標が高すぎる場合、活動に対するモチベーションが下がり、組織としての統制が取れていない(全員が同じ方向を向いていない)状態となります。これは、関係者間のコミュニケーション不足や、評価制度の整備が不十分である場合に生じる問題です。

先の対談では、予算は上位マネージメントと下位マネージメントの「契約行為」という話もありましたが、目標を設定する側と受ける側、双方にそのような意識が必要なのだと思います。そして一連の活動を通して目的を達成するためには、組織にいる人材をどのように動かすかが肝です。それには経営が目指す指標を明確化することで、人の動きは変わります。売上高を伸ばすのか、売上高ではなく利益率を伸ばすのか、これを明確にするだけでも変わります。

数字を管理して指示するだけでなく、どうすれば人が動くのか?というところまで考えることが必要です。

二つ目の要因は「時代背景」です。

人が集まっている組織や企業には、様々な志向や働き方の人が集まっています。さらに、グローバル化などの影響で、ビジネス環境は常に複雑化・急速化しています。そのような中では、目的を達成するための一連の活動を推進したり、維持したりすることが大変難しくなります。

そのため、その組織で受け継がれているやり方や仕組みをそのまま続けることも、誰かが舵を切って新しくアップデートすることも簡単ではありません。

目標に向かって、人が自発的に動き出すことができる仕組み作りがポイント

経営管理の仕組み構築・改善は、先に挙げたような難しさがあり、かつ、目覚ましい結果がすぐに出るものではないため、企業の中でも後回しにされがちです。

しかし昨今、DX推進の機運の高まりとともに、幅広い企業規模・業種で経営管理領域のデジタル化が求められています。それは、「必要な情報にいつでもリーチできる」状態を作るためです。そうすることで、経営管理活動の到達地点である、“組織や企業がそれぞれ定めているゴール”にたどり着くための活動が推進できます。

対談の中にもあった通り、経営管理活動には大きなフレームこそあるものの、それを実行するための仕組みは、各組織や企業の規模やカルチャーによって異なります。

LTSでは、「企業の特性に合わせた、人が意思を持って動き出すことができる仕組み作り」が大切だと考えています。経営管理活動に携わる人が目的意識を持って、組織や企業におけるゴールを目指すことができるよう、“人”にフォーカスした仕組み作りをテーマに、今後もサービスを提供していきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

LTS 経営管理サービスリーダー

ライター

社内システム開発PJに携わりながら、ビジネスアナリシスやアジャイル開発スクラムを勉強中。Scrum Alliance認定スクラムマスター(CSM)、アドバンスド認定スクラムマスター(A-CSM)、Outsystems Delivery Specialist、IIBA ECBA、IIBA AAC保有。(2025年6月時点)