エフェクチュエーションとコーゼーション

前回のコラムでは、エフェクチュエーションとは何かを解説しました。

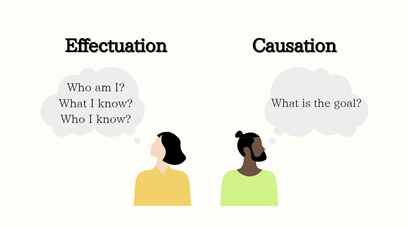

エフェクチュエーションには、対になる考え方の“コーゼーション”という考え方があります。

これはエフェクチュエーションを明らかにしていく研究過程で見出された言葉になります。コーゼーションとは目的から逆算して意思決定をする手法で、「目的を最初に設定し、必要なリソースをその実現のために揃える」という考え方です。前回のコラムで説明したエフェクチュエーションは「既に持っているリソースから始めて、目的はやりながら見出していく」という考え方がベースにあります。

研究の中でコーゼーションはどのように扱われているか

サラスバシー教授は、経験豊富な起業家たちの思考プロセスを分析し、その結果見出されたものを「エフェクチュエーション(effectuation)」と名付けました。これは、コーゼーション(causation)の対概念として、cause and effect(原因と結果)という言葉から着想を得て付けられたと言われています。

この研究では、起業する際の典型的な10の意思決定について17の質問を準備し、27名の起業家に思い浮かんだことを断続的に言葉にしながらその問題を解いてもらうことで、必要なデータが集められました(プロトコル分析)。

まず、データを集める前に、サラスバシー教授は、起業家の思考タイプは以下の3つのうちのどれかに当てはまるのではないかという仮説を立てました。

1. 人間の行為、自然現象、もしくは人間の行為のみを含む高度に予測可能な事象が、未来を動かすと信じている。(以下、略)(ANLカテゴリー)

サラス・サラスバシー著、加護野忠男ら訳、『エフェクチュエーション―市場創造の実効論理』碩学舎、2015、p.36

2. 未来は非常に予測困難な現象によって動かされると信じている。(以下、略)(BANカテゴリー)

3. 未来は人間の行為によって動かされるものであり、その人間の行為はそもそも予測不可能であり、測定対象にならないと考える(以下、略)(EFFカテゴリー)

分かりやすく言い換えると、以下のようになります。

1. 未来は予測可能である、なぜかというと人間が未来を作るからだ、と考える。

2. 未来は予測困難であるものの、実験や調査によってその予測ができる、と考える。

3. 未来は予測困難である、なぜかというと未来を作る人間の行動は予測不可能だからだ、と考える。

サラスバシー教授は、3の考え方をエフェクチュアルだとし、実際に起業家たちが発する言葉(正確には言葉のひとかたまり)が、1~3のどこに分類されるのか、それぞれいくつずつあてはまるかを計測しました。

調査の結果は27名中20名における63%の発言はEFFカテゴリーに関しての発言であった。さらに7名においては、EFFカテゴリー以外の発言をしなかった。それに対して、4名はANLカテゴリー、マーケットリサーチ又は予測的分析を有意味として用いるとした。

サラス・サラスバシー著、加護野忠男ら訳、『エフェクチュエーション―市場創造の実効論理』碩学舎、2015、p.38-41

上記の結果からも分かる通り、1、2に当てはまる言葉を多く発する起業家は、コーゼーション型の思考タイプであり、3に当てはまる言葉が多く発せられる起業家は、エフェクチュエーション型の思考タイプであるとしました。

このことから、コーゼーションはエフェクチュエーションの対概念として、研究する中で扱われていることが分かります。

では、実際にコーゼーションとエフェクチュエーションで、どのように思考プロセスが異なるのかをもう少し詳しく見ていきましょう。

コーゼーションは「セグメンテーション」からスタート

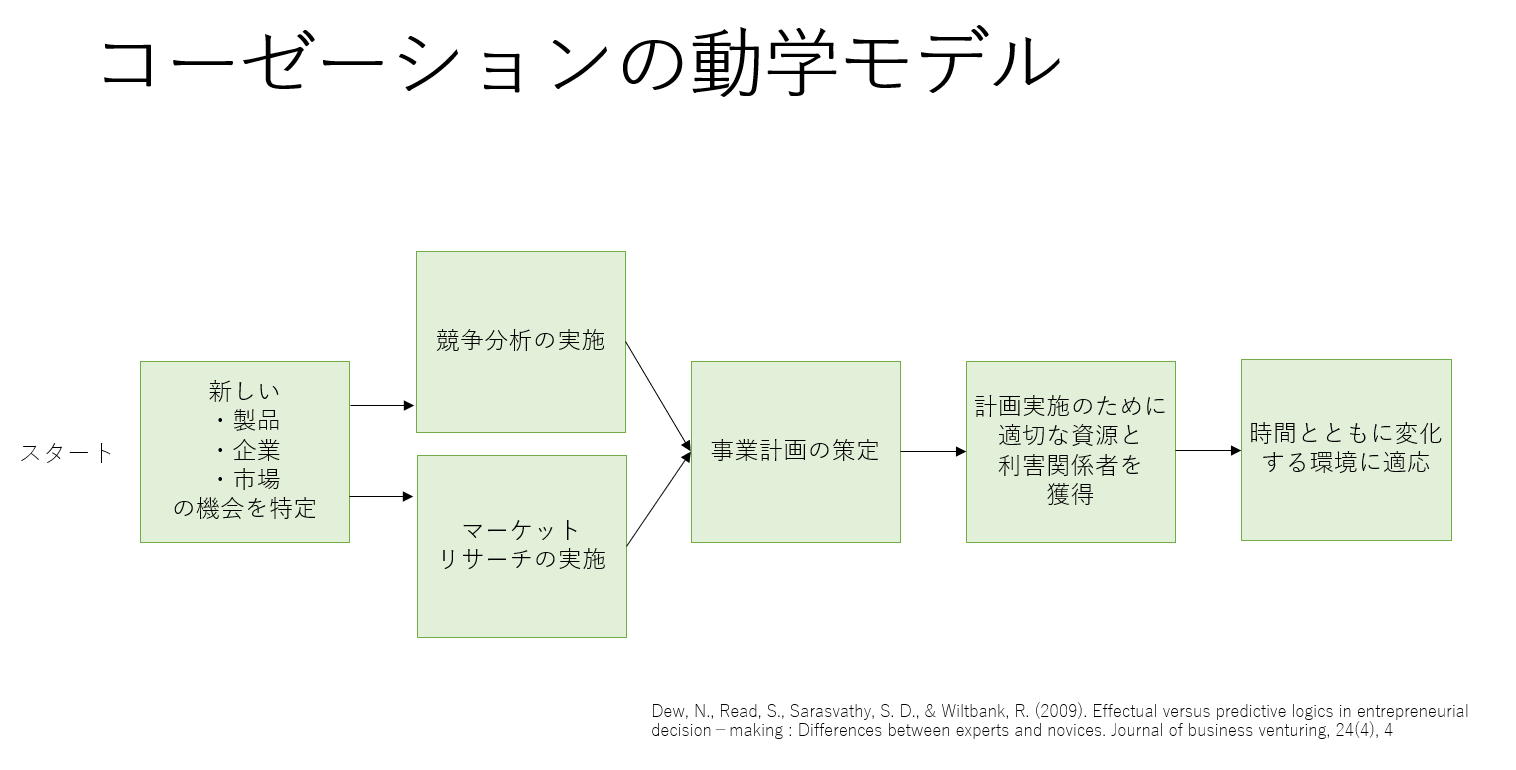

コーゼーションの動学モデル(図1)から見てみましょう。

世の中一般的に、新しい製品や事業をやりたいと考えたときにはこのプロセスで事業を検討することが多いと言われています。スタートは、セグメンテーションです。セグメンテーションとは、市場を分析・分割し、そのうち特定の領域にあった商品を製造・販売することです。教科書的なマーケティングプロセスの通り、製品が対象とするすべての顧客を含む「市場を定義すること」から始まります※1。

次に、競合分析やマーケットリサーチを実施し、資源や技術制限などの条件のもとで、セグメンテーションの結果、どこにターゲットを置くのかを決め、具体的な事業計画の策定を行います。その後、計画実施のために最適な資源と利害関係者を確保し、環境に適応させていきます。

実際に、最大のリターンを生み出す潜在的市場の選択や、ファイナンスにおける最低のリスクでのポートフォリオの選択、人材管理における特定の仕事に最適な人材の雇用などは、すべてこのコーゼーションによる推論の例として挙げられています※2。

エフェクチュエーションは「自分の持っているもの」からスタート

次に、エフェクチュエーションの動学モデル(図2)を見てみましょう。

「自分は誰か」「自分は何を知っているか」「自分は誰を知っているか」という、自分が持っているものからスタートするという考え方から始まります。エフェクチュエーション 5大行動原則の「手中の鳥(Bird-in-Hand)の原則」です。例えば、自分は料理人であり、料理ができる。または、自分はエンジニアの友人が多い。そのようなことが挙げられます。

それを踏まえた上で、「自分は何ができるか」を考えます。ここで気を付けなければならないのは、何ができるか、であって、何をすべきか、ではないという点です。あくまでも、自分ができることにフォーカスします。

そして、他の人々との相互作用について、クレイジーキルト(Patchwork Quilt)の原則をベースに検討します。自分が知っている人とのかかわりの中で、アイデアや市場を作っていきます。関わってくれる人の中には、自発的にコミットしてくれる人がいるかもしれません。そのような人たちを受け容れ、共創していきます。その後、利害関係者のコミットメントが加わり、新たな手段や、新たな目標を作ります。ここまでで、すでに多くの人の関与がありました。

特徴的なのは、エフェクチュエーションの動学モデルには終着点が無いことです。関与者が増えると、そのたびに新しい手段や目標が生み出されるからです。一方で、ネットワークが拡大するとその分資源も増え、様々な制約が付くようになります。その制約条件の一つに、誰が関与者のネットワークに入っても良いか/良くないかを制限することがあります。

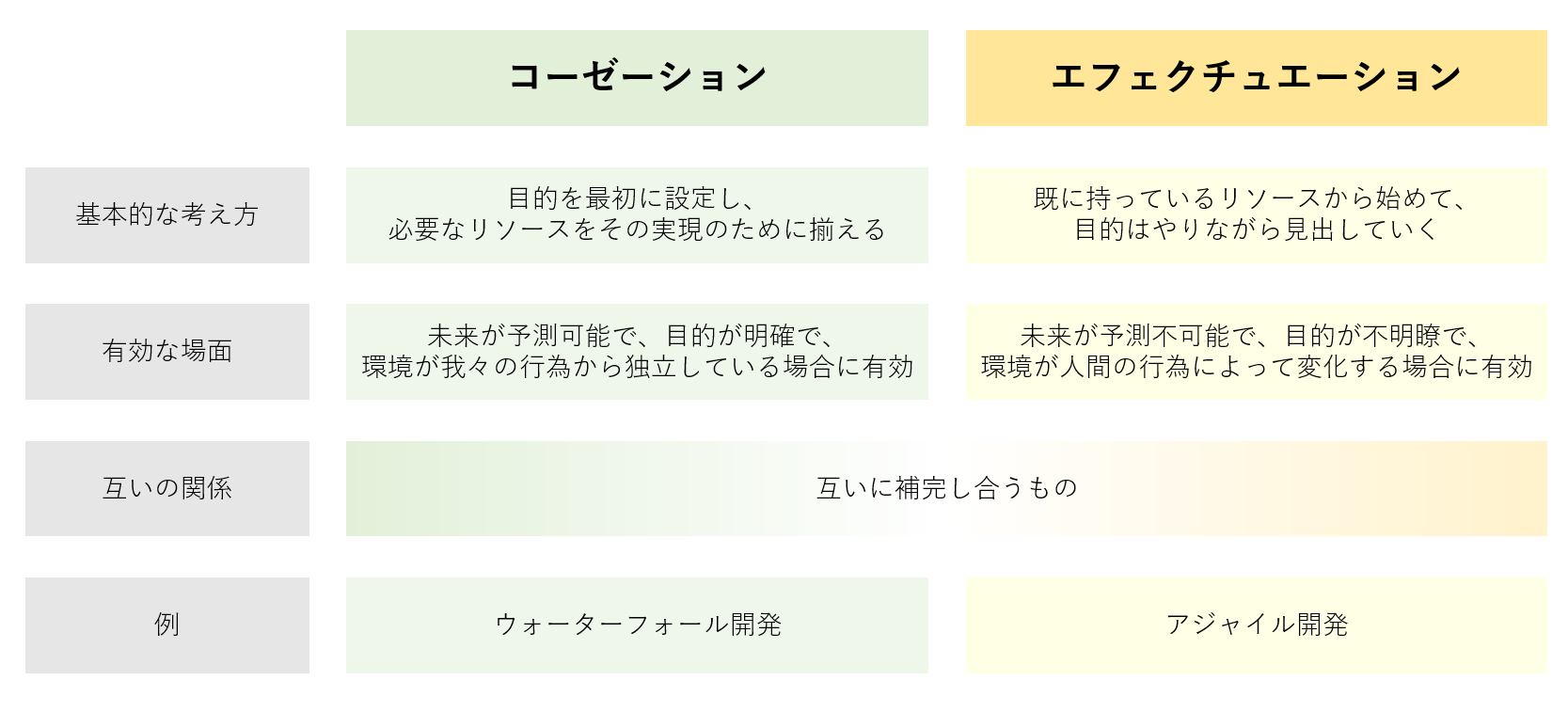

エフェクチュエーションは「構築」を、とコーゼーションは「選択」を助ける

ここまで、エフェクチュエーションとコーゼーションについて、それぞれの動学モデルを用いて、思考プロセスを比較しました。

冒頭に記した通り、サラスバシー教授はその場面に応じて、両者を使い分けるのが良いとしています。では、「その場面に応じて」とは具体的はどういうことでしょうか。どのような場合にエフェクチュエーションを、どのような場合にとコーゼーションを活用するのが良いのでしょうか。

サラスバシー教授は、コーゼーションは「選択」を助け、エフェクチュエーションは「構築」を助けるとしています。そして、それぞれが有効な場合について、コーゼーションは未来が予測可能で、目的が明確で、環境が我々の行為から独立している場合に有効である。それに対し、エフェクチュエーションは、未来が予測不可能で、目的が不明瞭で、環境が人間の行為によって変化する場合に有効であるとしています※5。

さらに、神戸大学の栗木教授による※3と、これまでの研究を通じて、経験豊富な起業家エフェクチュアルな行動をとることが確認されているものの、彼らがコーゼーション的な行動を全く採用しないわけではないことも分かっています。つまり、エフェクチュエーションとコーゼーションは相互に補完し合う関係にあり、経験豊富な起業家たちはこの2つをうまく使い分けているようです。そして、この補完関係がどこでどのように生じるのか、どのような場面で両者を使い分けるか、についての研究は今後も進められていくそうです。

注目される理由は、ビジネス環境の変化が大きく不確実性の高い時代背景

エフェクチュエーションが注目されるようになった背景の一つに、ビジネス環境の変化があります。先行きが不透明で、不確実性が高く予測も難しい昨今、これまでのように分析・調査を行って綿密な計画を立ててビジネス目的に近づいていくコーゼーション型の手法だけでは通用しないケースも出てきました。

そこで、最初に目的を設定するのではなく、今ある手段・人間関係から、新しい可能性や目的を創造していくという、エフェクチュアルな手法が選択肢の一つとして考えられるようになりました。

これは、ソフトウェア開発の中でも、これまで大多数を占めていたウォーターフォール型の他に、不確実な状況の中で活用される、変化に対応しやすいアジャイル型が注目を浴びる構図に似ています。

例えば、Webサービスの場合、初期段階では目的をセットし最低限の初期開発をします。次第にユーザーの声をベースにサービスを構築するよう変化し、時に目的さえ変更する可能性も出てきます。これはコーゼーション型だったやり方が、徐々にエフェクチュエーション型に変化する例です。

もう一つの例として、基幹システム開発の場合、もちろん必須のビジネス目的があるため必須機能の構築までは目的からやるべきことを逆算した進め方(コーゼーション型)で構築するものの、運用・改善フェーズになると、例えばRPAやOCRなど別の技術を運用に取り込むなど、ある程度アジャイルな進め方(エフェクチュエーション型)が許容できるようになります。

コーゼーションとエフェクチュエーション、ウォーターフォールとアジャイル、それぞれ対に語られることが多いものの、それぞれが力を発揮するフェーズや条件は異なります。様々なシチュエーションに対して、どの手法を活用するのが良いのか、どのように使い分けるのが良いのか、選択肢は多いほうが良いですよね。そのような観点でも、それぞれの手法について知っておくと良いかもしれません。

エフェクチュエーション分野の今後の研究

このコラムでは、全2回でエフェクチュエーションの解説、そしてコーゼーションの解説をしました。そして、エフェクチュエーションの研究は、現在も続けられています。

研究対象になった経験豊富な起業家たちは、実際にエフェクチュエアルな人ということになりますが、彼らは不確実な世界や変化が激しい状況においても、何が「実行可能」で、何が「実行に値するものか」を見出し、世界/社内に対する働きかけや、他社との相互作用を通じて、それらを具現化していくことをおこなって

います。では、経験豊富な起業家達の思考プロセスを、私たちのような一般人はどのように習得できるのでしょうか。

この問いに対する答えは、残念ながらまだ見つかっていません。しかし、近年の研究でエフェクチュアルになるためのコンピテンシーが、少しずつ明らかになってきています。エフェクチュエーションを体現できる明確なプロセスが明らかになれば、実際に企業や組織の中で応用することができることになります。さまざまな可能性を秘めたエフェクチュエーションについては、今後も情報を発信していきたいと思います。

エフェクチュエーションブートキャンプやこのコラムを通じて、多くの方にエフェクチュエーションという考え方を知っていただき、日々のビジネスシーンや生活の中で活かすことで、さらなる学びや気づきがありましたら幸いです。

お読みいただきありがとうございました。

ライター

社内システム開発PJに携わりながら、ビジネスアナリシスやアジャイル開発スクラムを勉強中。Scrum Alliance認定スクラムマスター(CSM)、アドバンスド認定スクラムマスター(A-CSM)、Outsystems Delivery Specialist、IIBA ECBA、IIBA AAC保有。(2025年6月時点)

エフェクチュエーションブートキャンプサービスリーダー

外資系の国際物流企業を経て、コンサルティング会社でイノベーションや改善の支援に従事。現在は、神戸大学経営学研究科 研究員と「エフェクチュエーション」理論を大企業へ適用するモデルづくりを行っている。大企業の変革、新規ビジネス創出、社会課題解決を目指すプロジェクトへの適用実践中。(2021年10月時点)