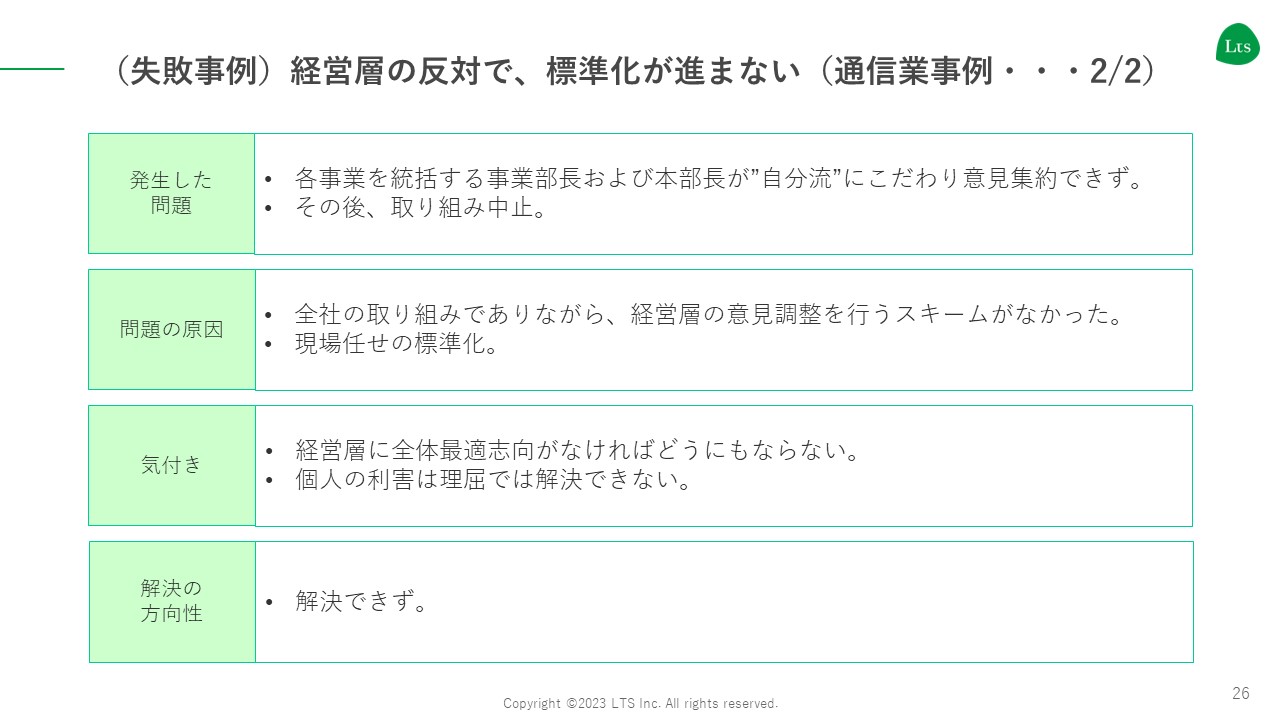

事例5.経営層の反対で標準化に失敗したケース

最後に大きな通信業の失敗事例です。事業部ごとに業績の見通しを報告するプロセスはどんな会社にもあると思いますが、それがシェアドサービスセンターに移管されたことにより、業務を標準化しようとする取り組みをしました。

百近い事業部と何百ものサービスがあり、個別にプロセスを作るとキリがないので、類似サービス、類似ビジネスモデルごとに報告モデルを作ろうとしました。実際に百近い事業部の報告プロセスを、十程度のパターンに標準化できそうだと見通しが立ちました。

しかし、事業部長・事業本部長が自分流にこだわったため、標準化は達成できませんでした。

事業部長によって「部門の報告、事業部内にある各チームの報告は信用ならないから、事業管理の担当者がしっかり現場にヒアリング、言葉を選ばず言うと、現場の嘘とか隠している情報を暴いて正しい数字を明らかにしなさい」と、かなり強烈な監視・管理の考え方を持つ人がいる一方、「そういうことをやるから、現場は正しい情報を上げない。いったん現場から上がる情報を信じなければならない」と考える人もいるのです。私は前者の考えに賛成しないのですが、これは価値観の問題です。

結局、事業部長はみんな経営に数字を報告することが怖いのです。自分が納得する形でしか数字を出したくない、自分流にこだわったため標準化が達成できなかった。そういう事情があり、取り組みは中止になりました。

どんなに論理的に上手くいきそうな仕組みを考えても、経営層の意見調整を行うスキームが機能していなかったらどうにもなりません。CFOに意見調整をお願いしようともしたのですが、CFOは「事業部長が話し合って決めてくれればいいのではないか」と。そうすると、とてもじゃないけど上位層の意思決定を現場側からすることはできず、頓挫してしまいました。

ここでの気づきは、経営層に全体最適思考がなければどうにもならない、ということです。個人の利害調整はやはり理屈では解決できない。この後の話にも繋がりますが、やはり経営がどう振舞うかは、全体最適を考える上でとても大きなポイントになります。

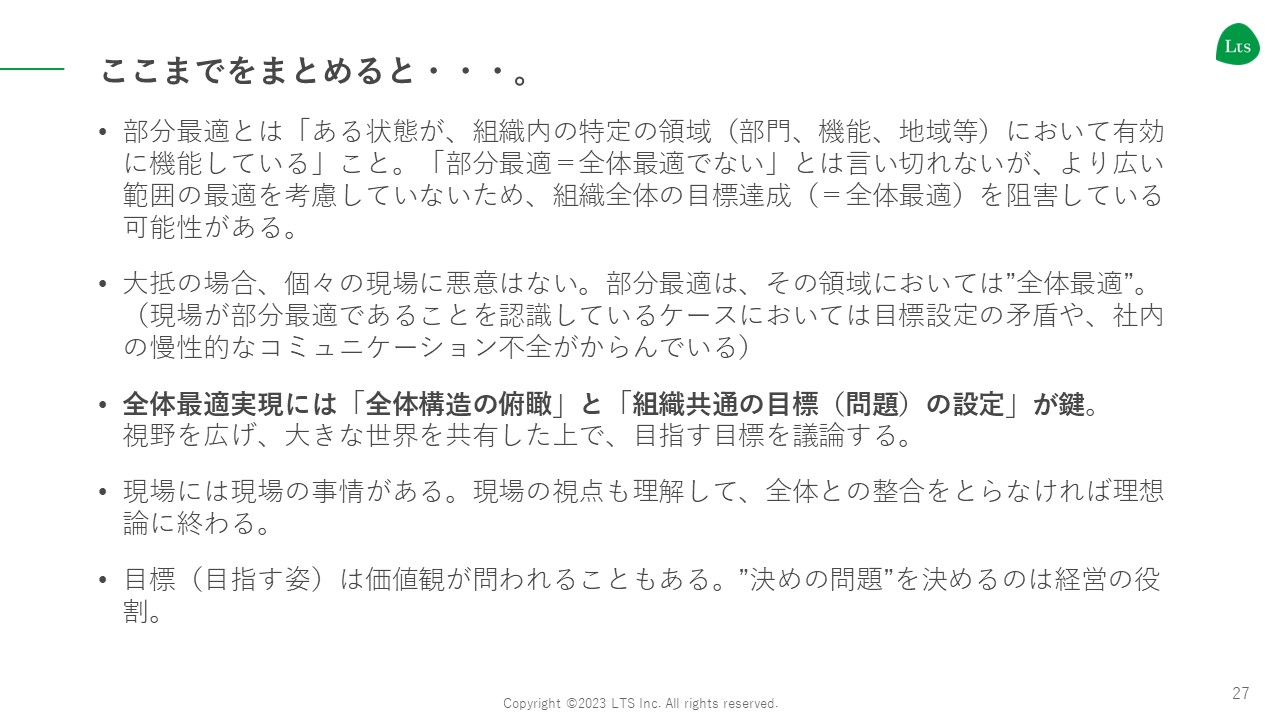

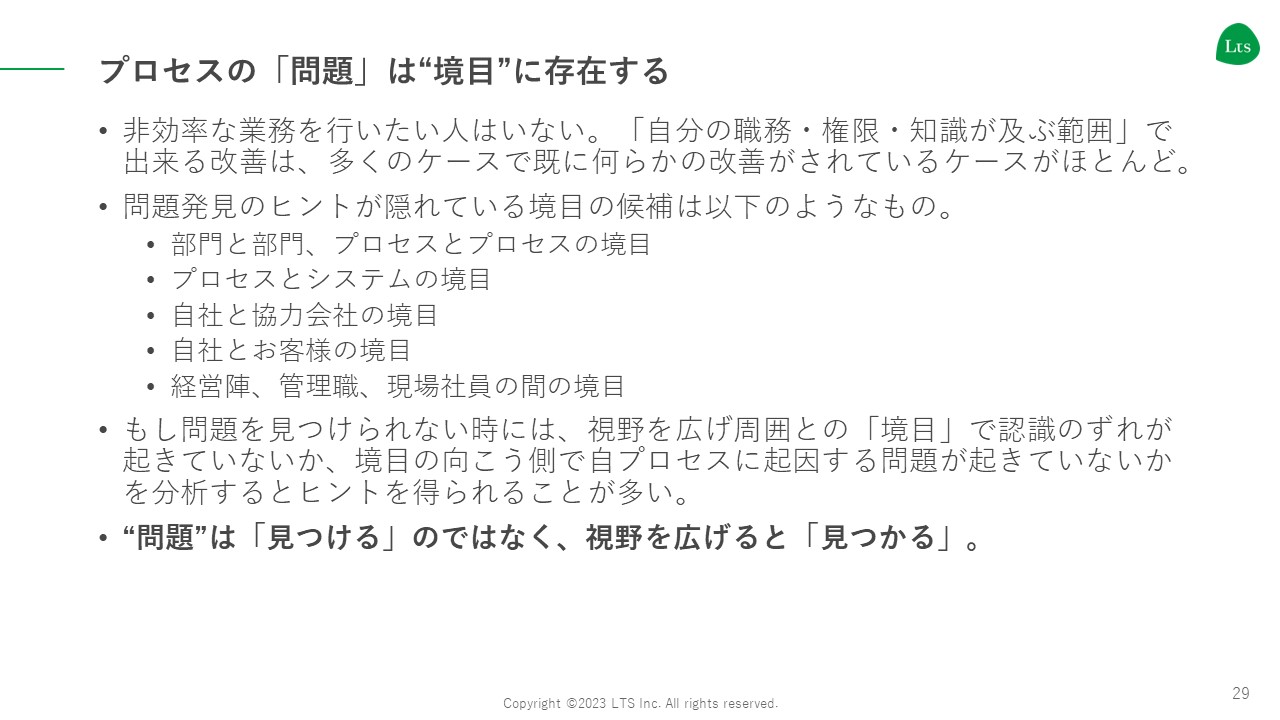

問題は境目に存在する

部分・部門最適とは何かと言うと、ある状態が組織内の特定の領域にのみに有効に機能している状態です。結果的にそれは全体に対して悪い影響を全く及ぼしていないケースもあります。ただ、より広い範囲の最適を考慮しないで仕事をしているので、たいていの場合は何らかの形で組織全体の目標を阻害する要因になっていることも、また事実です。

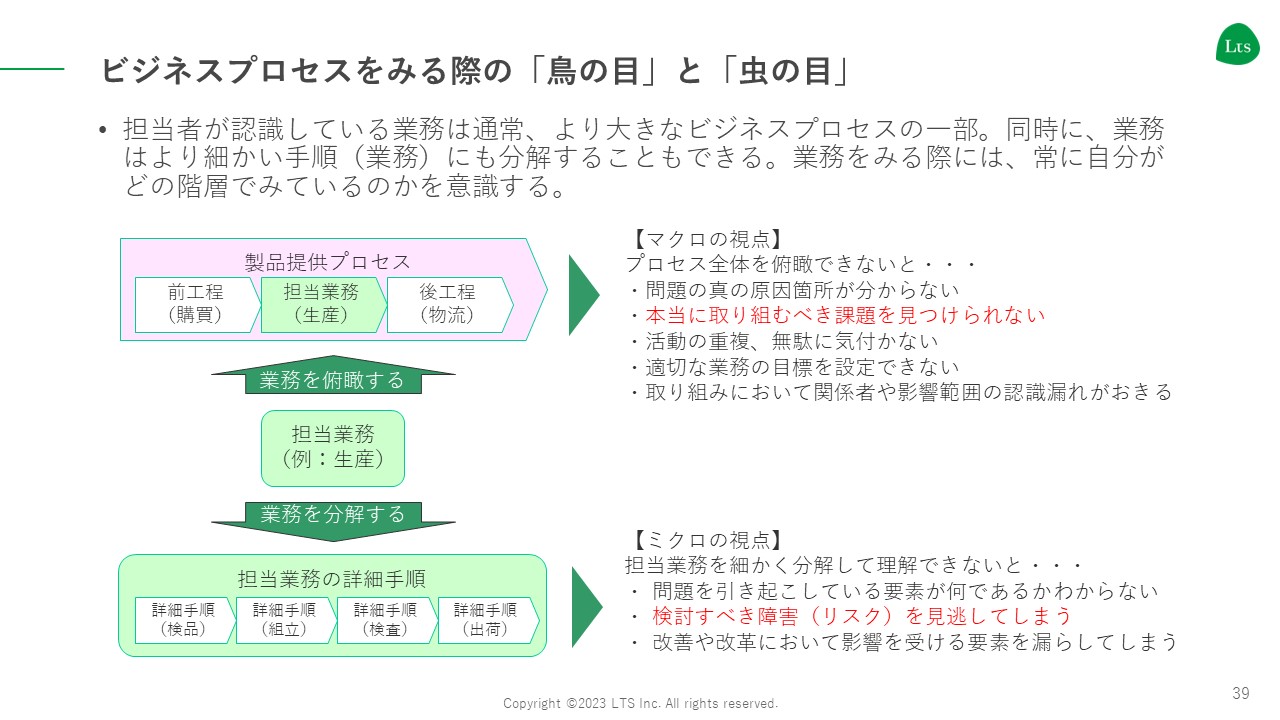

境界を超えて議論するためのテクニックをお話します。部分最適というのは、そこの人たちからすると全体最適です。自分の職務、権限、知識が及ぶ範囲でできる改善は、最適化されていることが多いのです。問題、部分最適を見つけようとするなら、視野を広げなければなりません。多くの場合、部門の境目を超えたところに認識のズレがあり、そこに問題が見つかることが多いのです。問題は「見つける」のではなく、視野を広げることによって「見つかる」という側面を持っています。

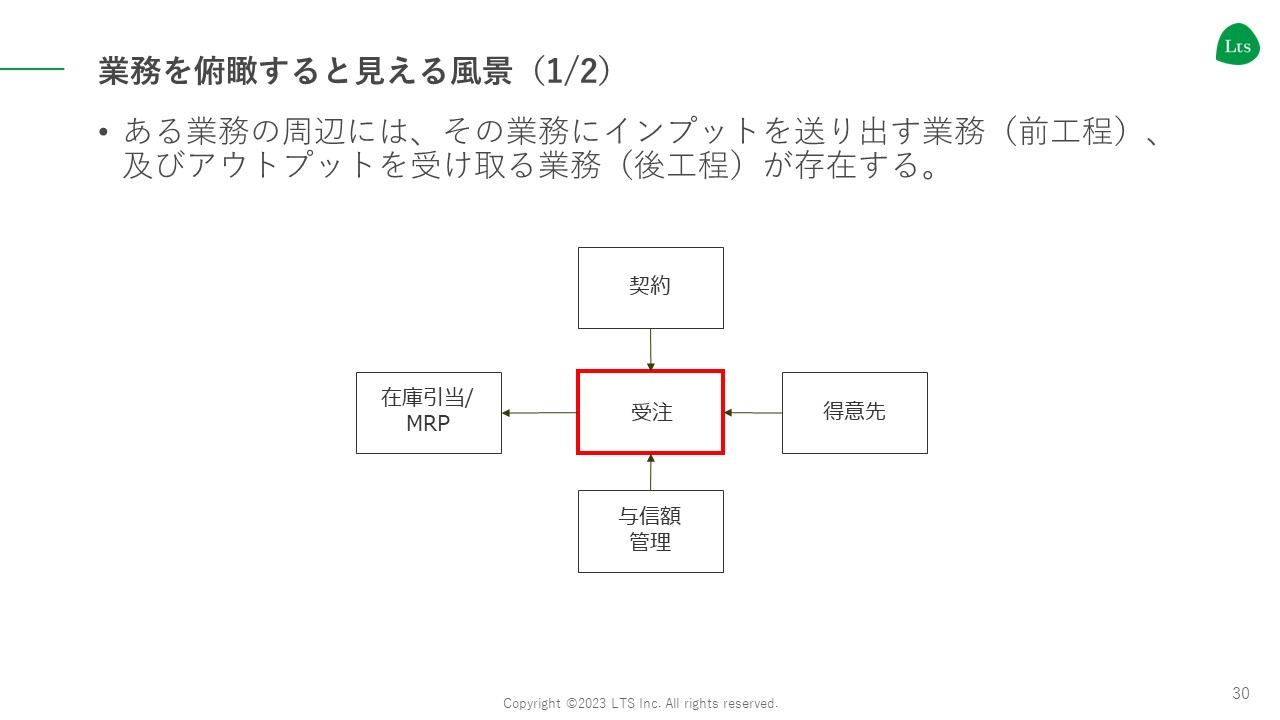

ある会社で受注の仕事をする人たちがいたとします。その人たちから見た世界はこれだけです。しかし、業務の周辺には必ずインプットを送り出す業務前工程、アウトプット受け取る業務後工程が存在しています。それを表現してみるとこうなります。

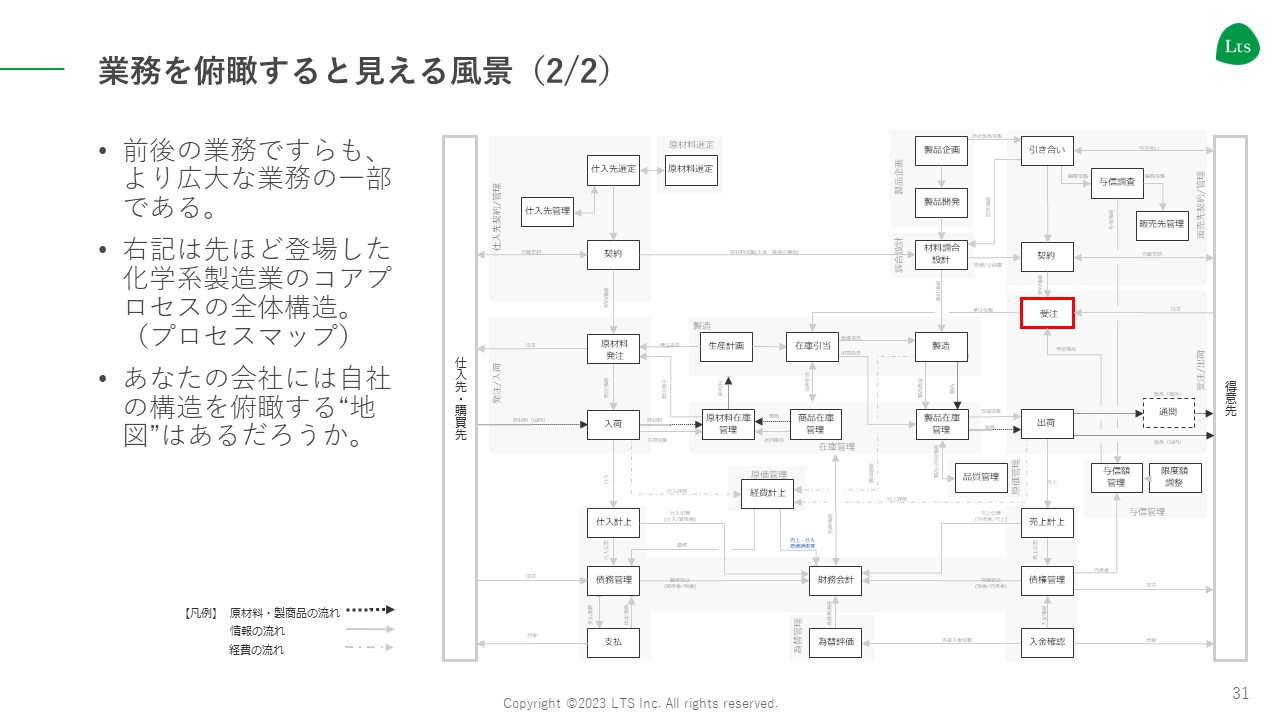

これ(下)は化学系製造業の全体構造プロセスマップです。

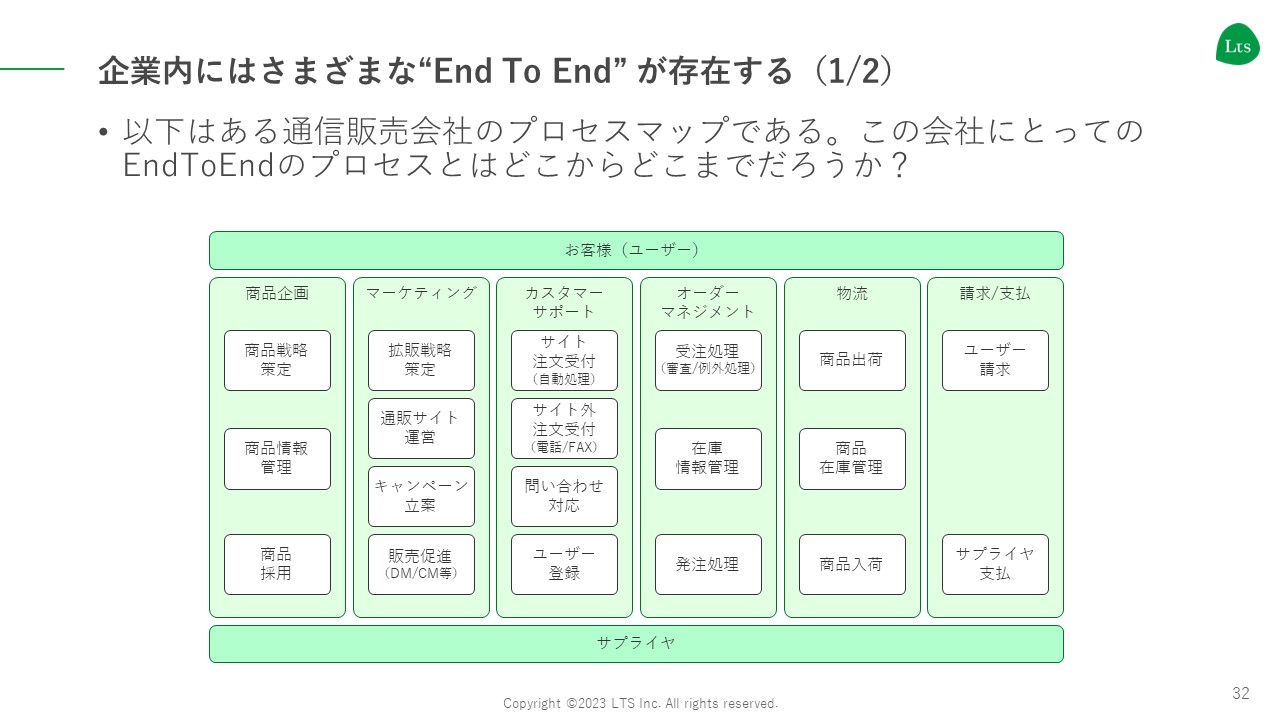

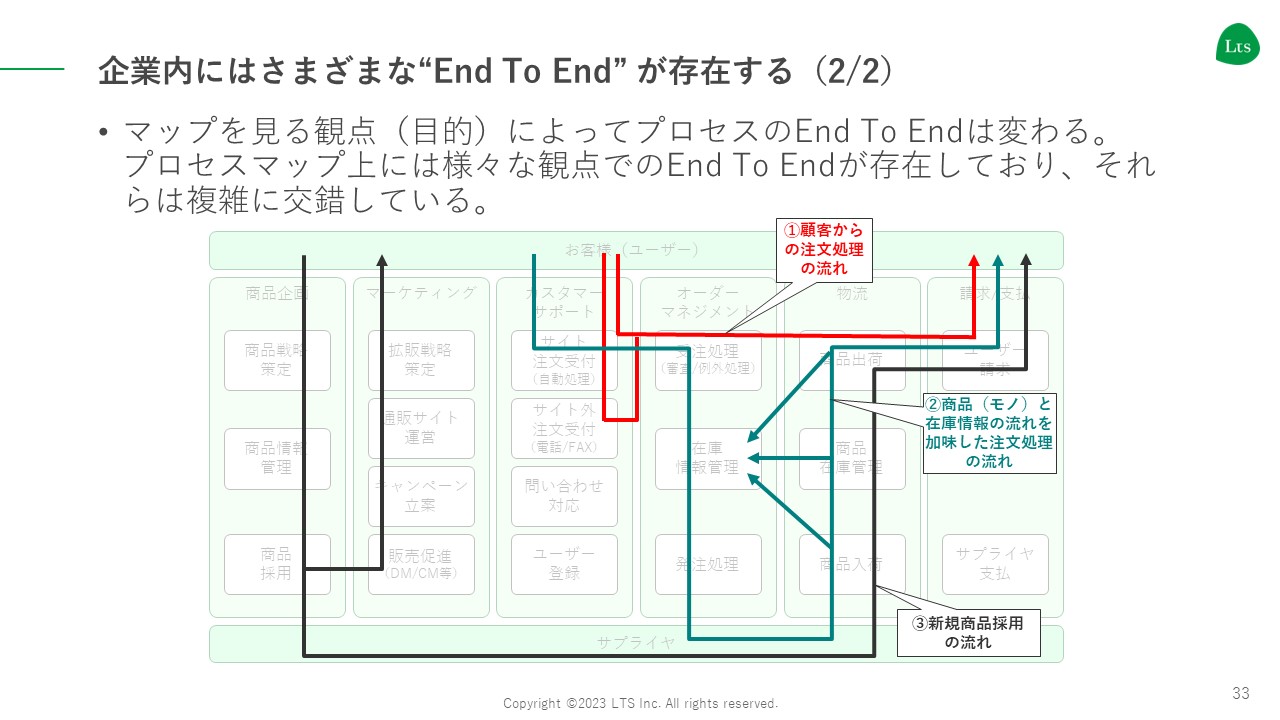

こういった全体を俯瞰できる地図のようなものがないと、全体最適の議論はできません。例えばこれ(下)はある通販の会社のプロセスマップですが、そこには様々な業務の大きな流れ、エンド・トゥ・エンドのプロセスが流れています。

顧客からの注文処理の流れは赤いラインで、在庫処理の流れは緑のところをグルグル回っています。新規商品採用の流れは黒いところです。商品出荷という仕事はこの3つのエンド・トゥ・エンドのすべてを通っています。ユーザー請求もそうですね。仕事は様々な業務が絡み合って、複雑な前後関係を持っています。エンド・トゥ・エンドを共有している仲間間で目標が食い違うと、物事がうまくいかなくなるわけです。

全体最適を考える上での原則とは

例えば注文処理の流れです。今時、何かを注文すると翌日には商品が届きます。でも納期1営業日という目標を、赤ラインの人たちが共有していなかったらどうなりますか? 当然、1営業美内に届かなくなってしまいます。この様々なエンド・トゥ・エンドの仲間たちをマップ上から認識して合意事項、つまり共通の目標を作っていくこと、これが全体最適を考える上での原則になります。

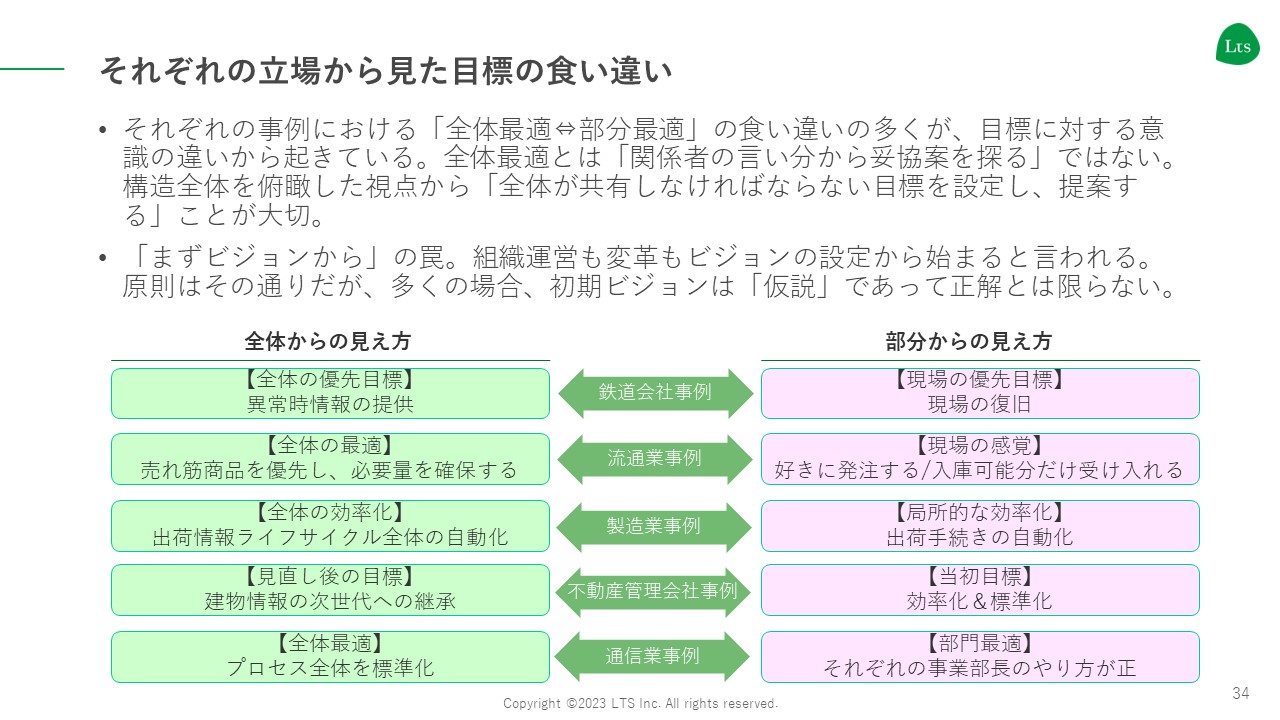

全体最適と部分・部門最適の食い違いが起きるのは、ほとんどが目標を何に置くか、優先順位の食い違いから発生しています。間違っていけないのは、全体最適は関係者の妥協案を探ることではないということです。全体構造を上から見た時に、みんなが一致して大事にしなければいけないことは何か、探るということです。プロセスの構造を俯瞰して、エンド・トゥ・エンドで共有する目標は何かをゼロベースで考えていくのです。そのために深い議論をする必要があります。よく「組織運営も変革もビジョンからだ」と言いますが、全体で共通の目標がビジョンそのものです。しかし、ビジョンは簡単に見つからなかったりもします。

不動産管理会社の基幹システムの事例が好例です。プロジェクトを始める時に、目標を立てなければと急いで、建前に飛びついてしまうことは多いのです。

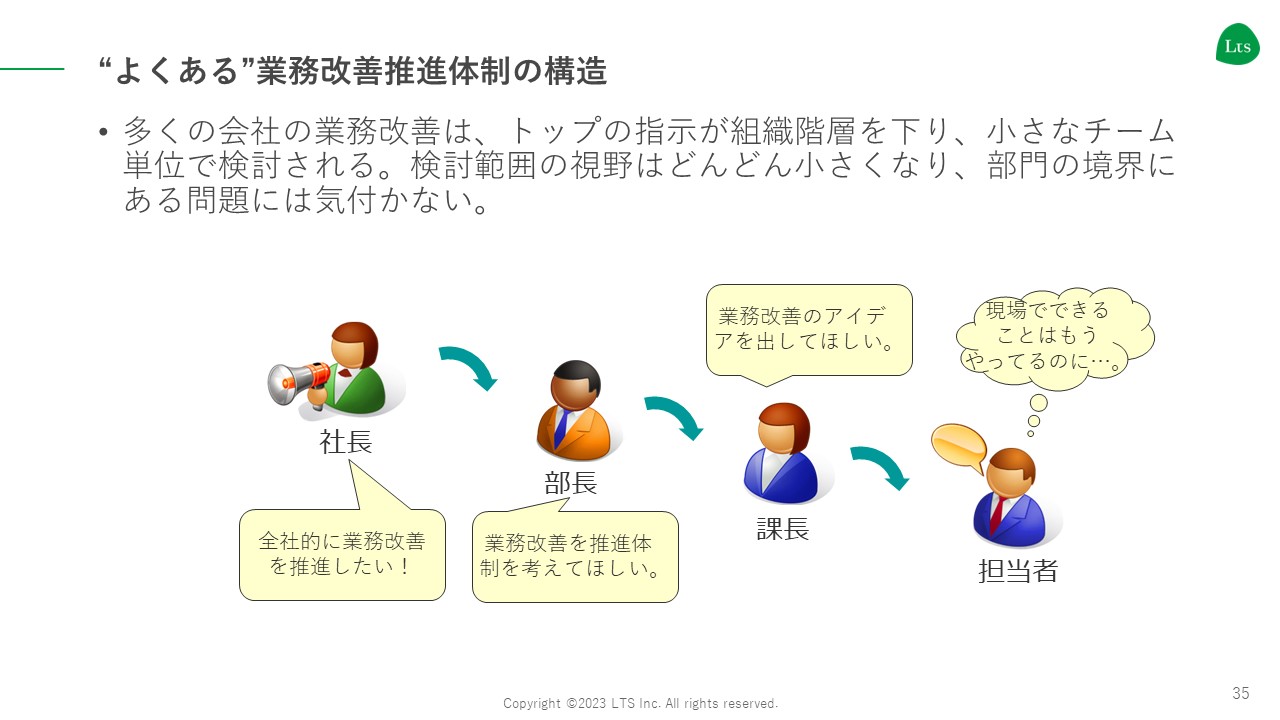

多くの会社は、上位から指示が落ちていって、組織階層を駆けて物事が進むことが多いですよね。こうなると、検討範囲の視野もどんどん小さくなり、境界にある問題に気づかなくなってしまいます。

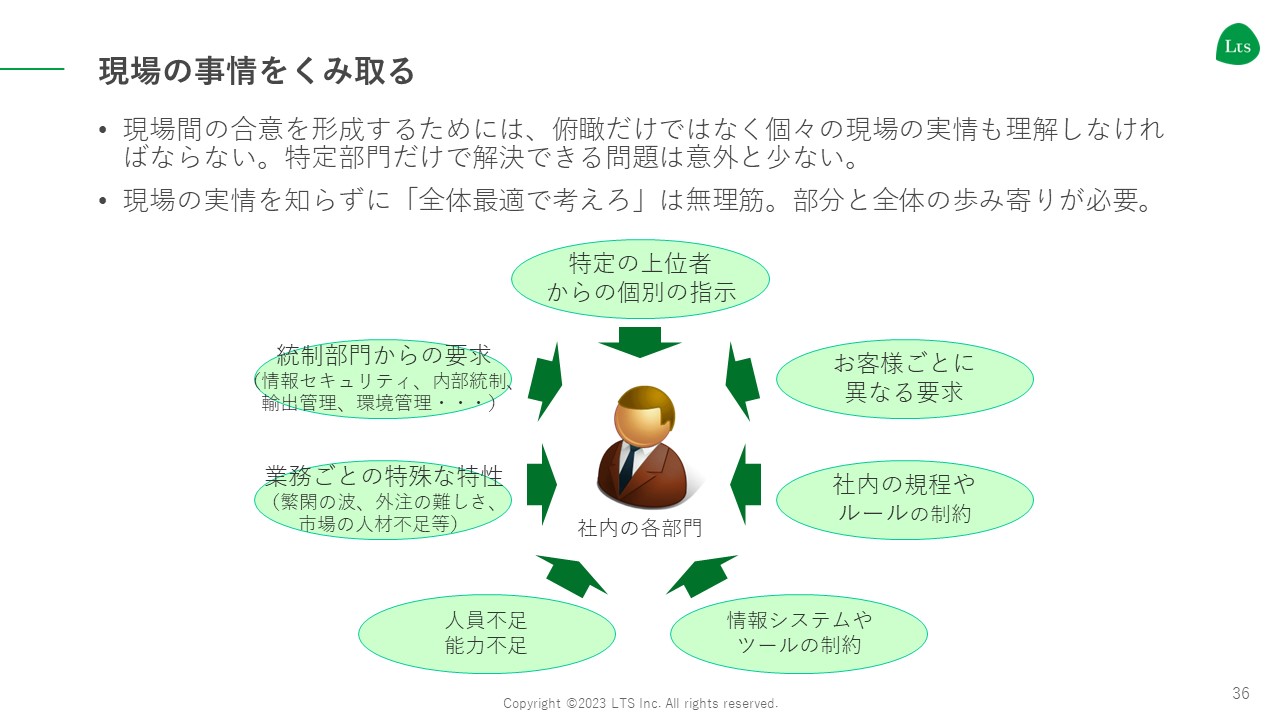

現場は現場で様々な事情を抱えています。経営はきちんと現場の事情を汲み取る、他部門が何かを主張したら「あいつら何を言っているのだろう」ではなく、その部門にはそういう事情があるのだとお互い一つ一つの問題に共感して理解していくことが大事です。

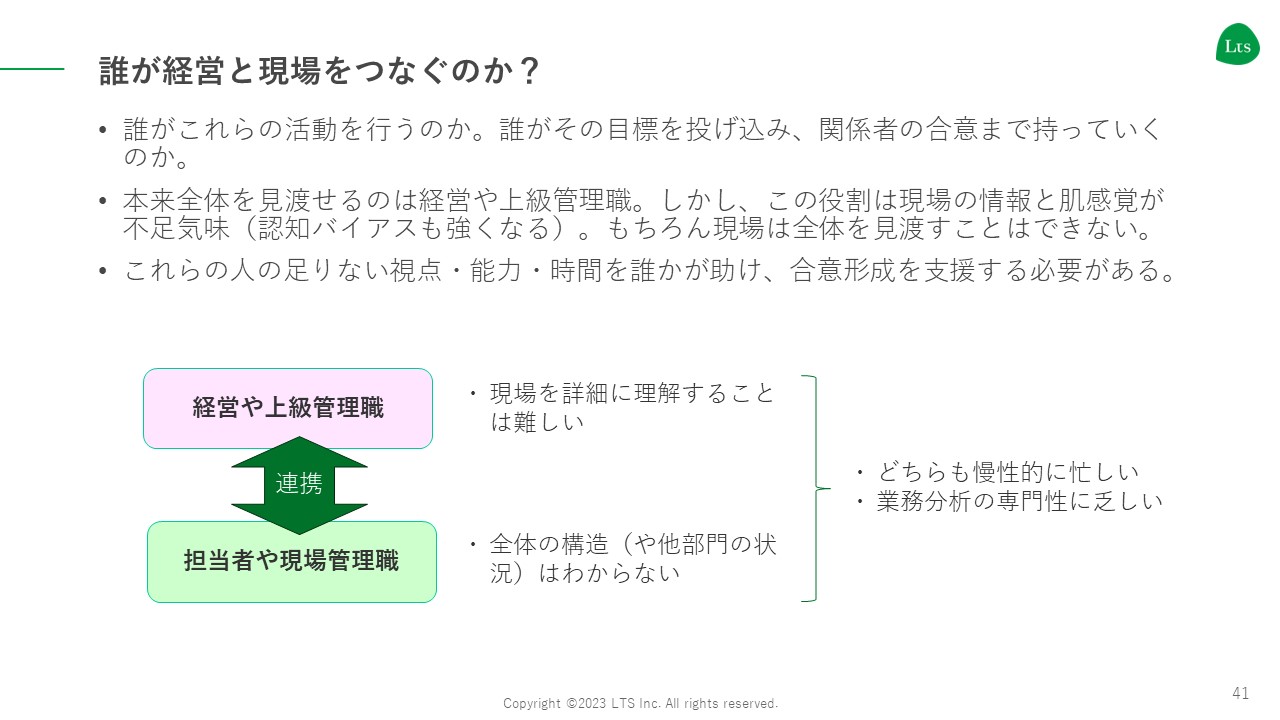

会社の全体を見渡せるのは経営、上級管理職の方です。しかし現実的には、こういう方々が現場の情報を理解して、肌感覚を持って現場と議論するのは難しいことです。抽象化された情報だけを持っていると、認知バイアスも強くなってしまいます。逆に、現場の人たちが議論して取り組みを進めたら全体最適になるかというと、それも無理です。

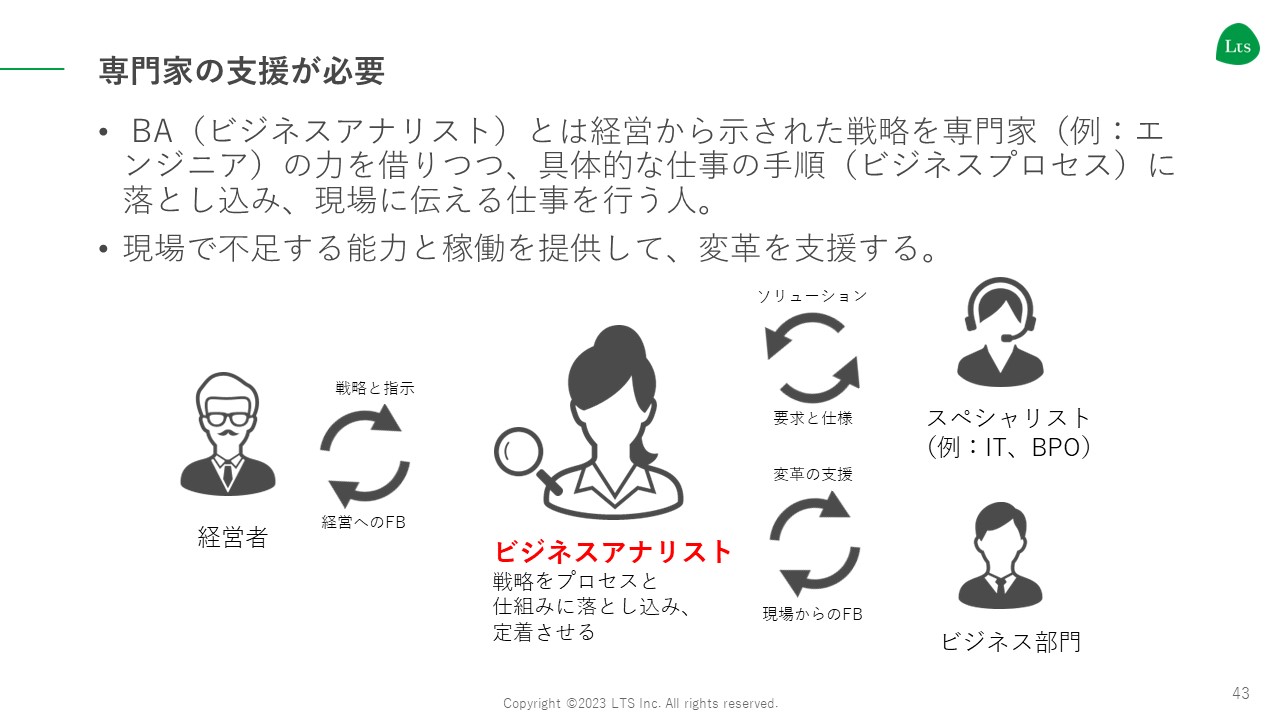

経営、上級管理職は現場が分からず、担当者は全体が分からない。しかもどちらも慢性的に忙しく、多くの場合、どちらも業務分析の専門性に乏しいという課題を抱えています。現場か経営かという二元論では、全体最適の構造を作っていくのは難しいのです。そこで、誰かが合意形成を支援する必要があります。

なぜビジネスアナリストが必要なのか

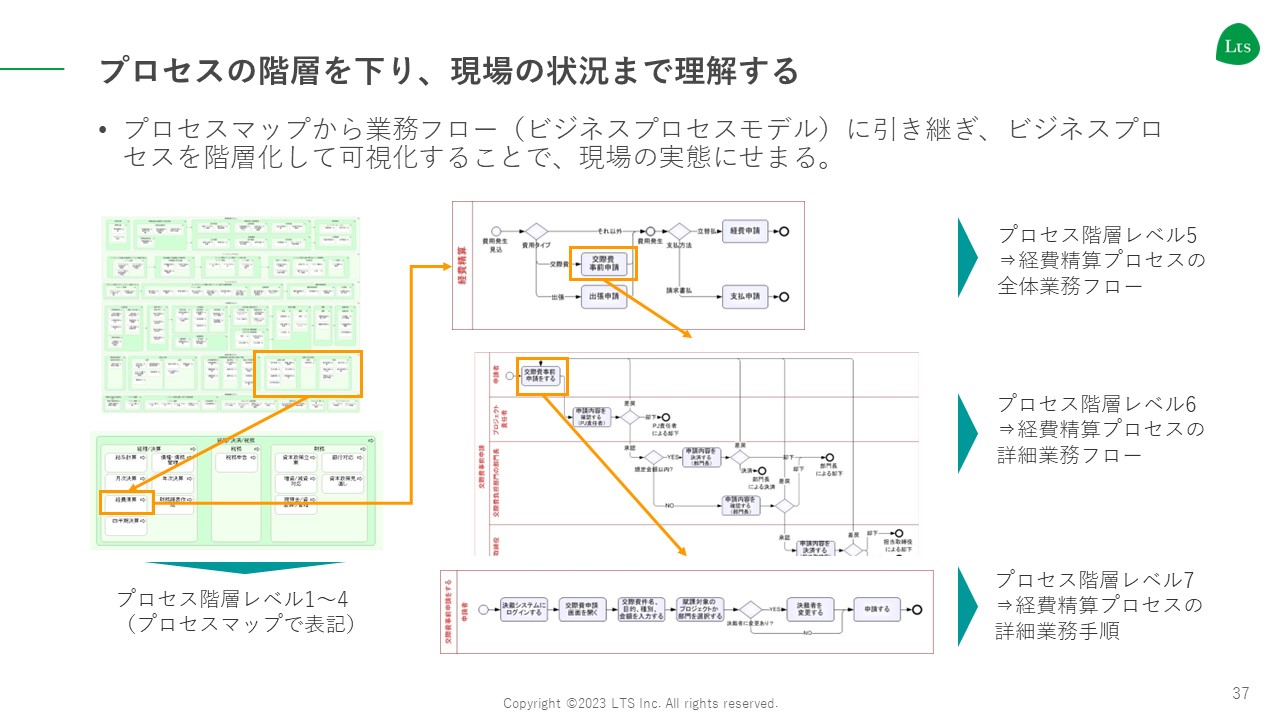

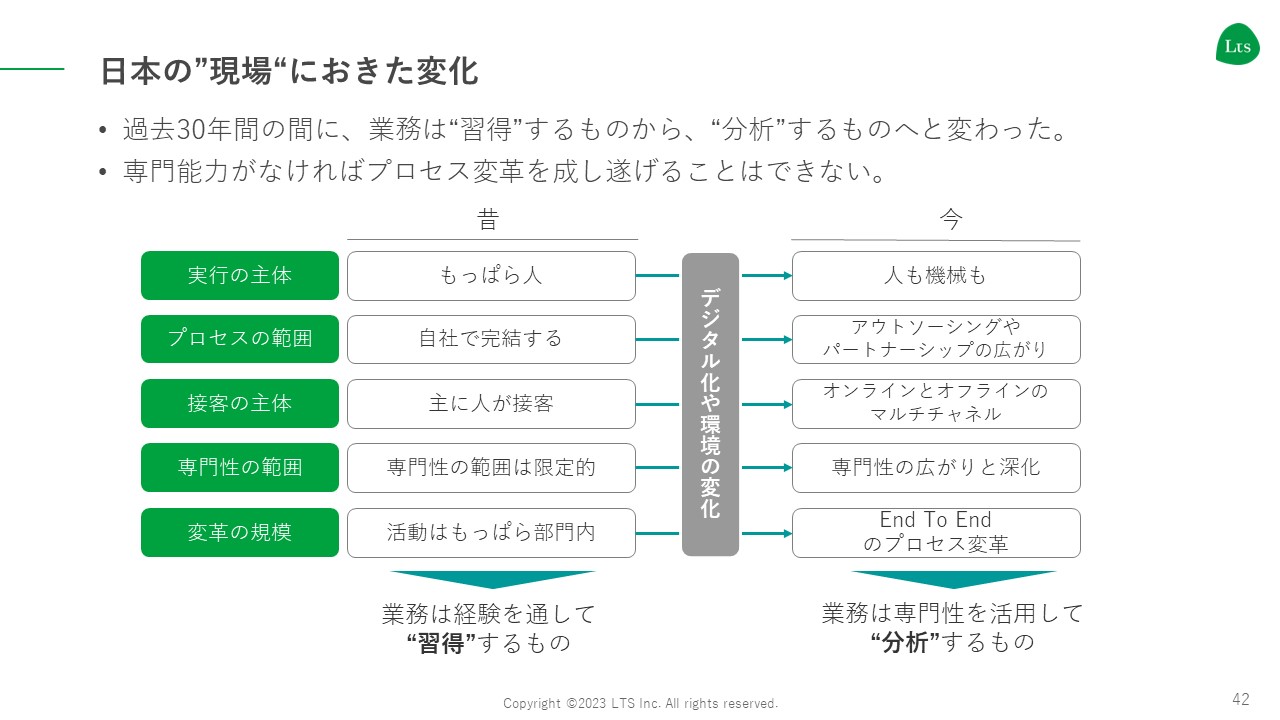

デジタル化、アウトソーシングなど様々なツールやソリューションが浸透した現在の業務の世界は、以前ほど高い現場力を持てるわけではありません。以前は、業務は経験を通して習得するものだったかもしれませんが、いまはボタンを押せば何の計算をしなくても帳票が出てきますから、業務経験イコール業務の論理を理解することには繋がらなかったりするわけです。先ほど登場した業務フローを書くというのも一つの専門性です。プロセスマップを整理するにも専門性が必要です。業務をいかに分析するか、しっかり学習、習得して分析する姿勢が必要になります。

経営、現場は両者とも大事です。そこにビジネスアナリストと呼ばれる業務分析の専門家を加えるという考え方を持つべきだと思います。ビジネスアナリストという職種は、日本ではまだ浸透途上ですが世界、特に北米や欧州、アジアの一部では業務分析の専門家として急速な勢いで認知されつつあります。

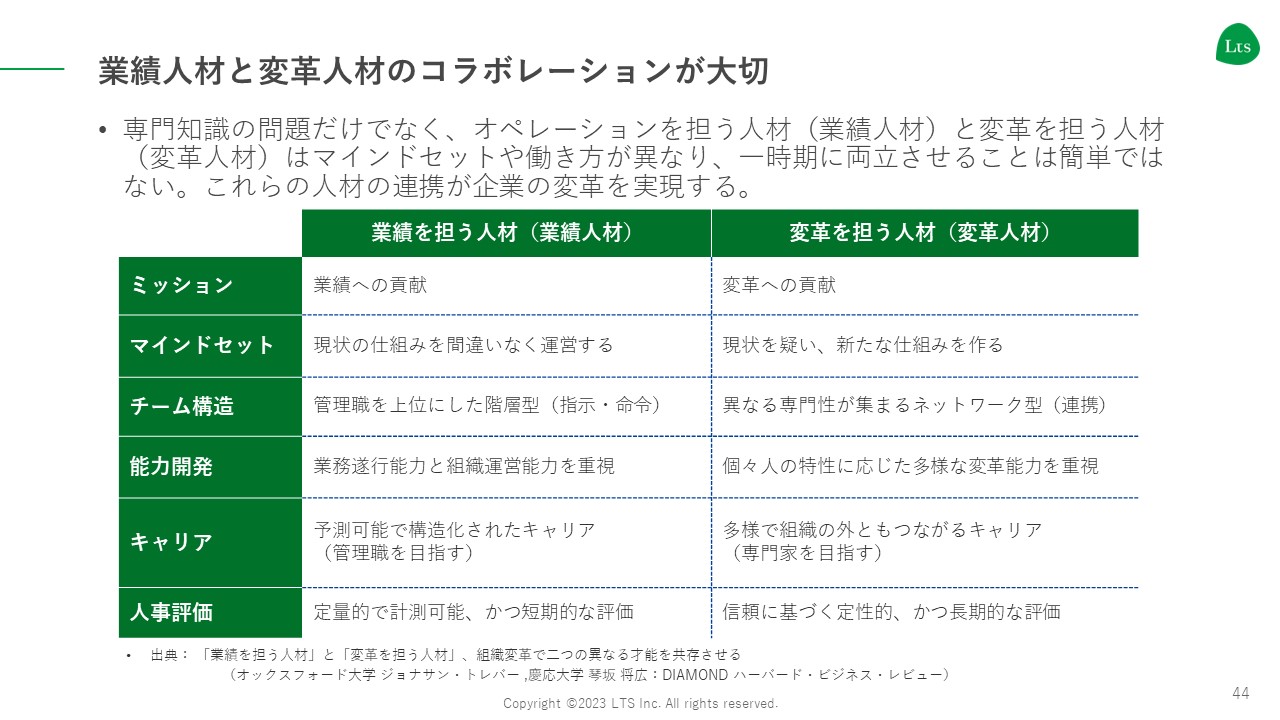

こういった変革を担う人たちを変革人材と呼び、普段のオペレーションを担う人材は業績人材と呼びます、変革人材と業績人財は働き方が全然違います。どちらが正解ではなく、企業は、着実に目の前の業務を遂行して業績を達成する人材と、長期的目線で変革を担ったり、全体最適の構造を作ったりする人材のコラボレーションで成り立っています。

この業績人材(パフォーマー)と変革人材(トランスフォーマー)という言葉は、オックスフォード大学サィード・ビジネス・スクールのジョナサン・トレバー准教授と慶應義塾大学の琴坂将広准教授の論文から引用しています。

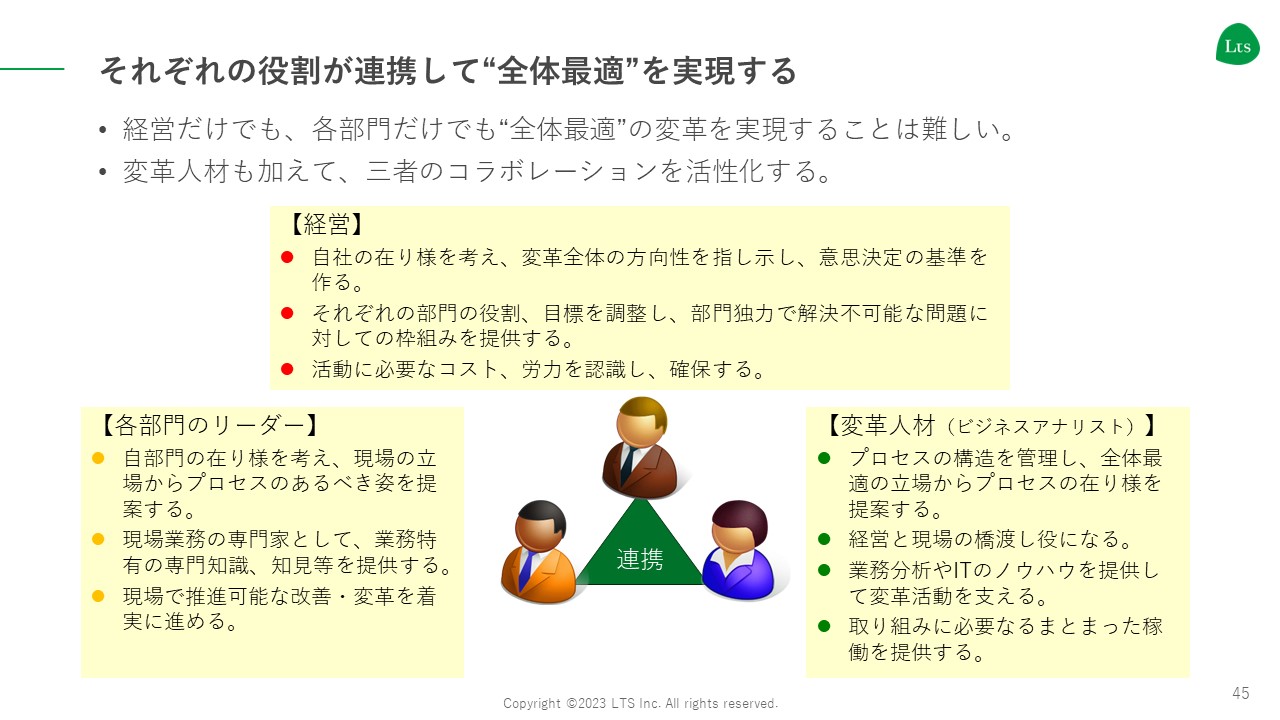

経営各部門のリーダー、変革人材、ビジネスアナリストの3者がコラボレーションして、それぞれの強みを生かしながら全体最適を作っていくことが今後、必要になります。経営か現場かではなく、そこに専門性と第三者的な目線でファシリテーションする変革人材の要素を是非入れてください、ということが、皆さんにお伝えしたいことです。

経営者に求められるリーダーシップ

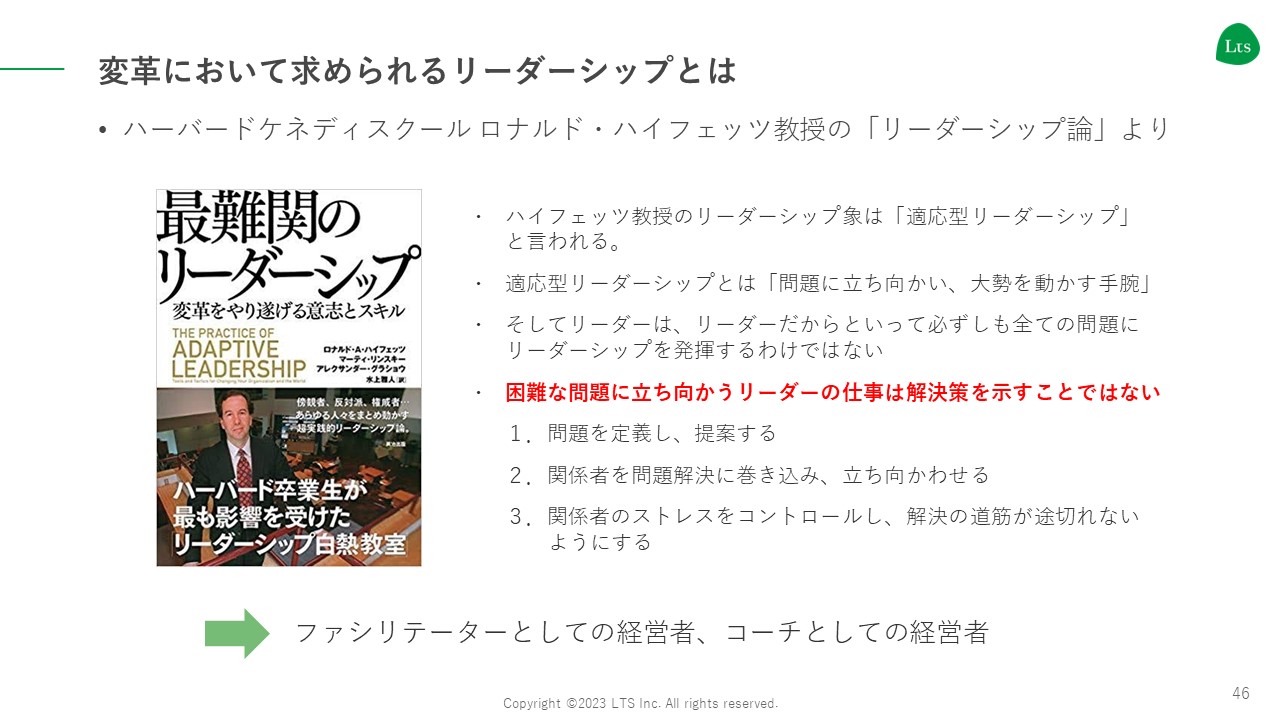

リーダーシップ論の権威である、ハーバードケネディスクールのロナルド・ハイフェッツ教授の「リーダーシップ論」では、「リーダーは決して問題を解決する、意思決定をするのが本当の仕事ではない」と書かれています。困難な問題に立ち向かうリーダーの仕事は、解決策を示すことではなく、問題を定義してみんなに提案をして解決にみんなを巻き込むことだ、と。経営者にお願いをしたいのは、ファシリテーターとしての経営者、コーチとしての経営者という姿勢です。

経営者がドンッと「これをやれ」というより、みんなが一致して目標に向かって頑張れるような問題定義と提案を是非、役割としてお願いしたいと思います。議論の場に経営も入って意見を言ったり、意思を伝えたりすることは大事ですが、一方的に「こうだ、ああだ」と言うのではなく、場作りをしていくことが、この文脈における経営者の最大の役割です。

経営者の役割は「場作り」だとお話をさせていただきました。ビジネスプロセスマネジメントの究極の姿、本当に目指すところは、みんなが一つの方向を向いて、気持ちよく仕事できる議論の場作りをしていくことだと思っています。

ライター

新聞記者、月刊誌編集者を経て2024年1月にLTS入社。北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニットを修了し、同大でサイエンス・ライティング講師を経験。著書、共著、編著に「頭脳対決! 棋士vs.コンピュータ」(新潮文庫)など。SF好き。お勧めは「星を継ぐもの」「宇宙の戦士」「ハーモニー」など。(2024年1月時点)