デジタル・テクノロジーの進化が著しい時代の経営戦略とは? そもそも現代に戦略は必要なのか?―。LTSは2025年、市場・産業調査、M&A実行・企業間アライアンス支援などを担う戦略コンサルティング事業本部を新設しました。常務執行役員CSOの山本政樹と同事業本部長、亀本悠が重ねた議論を3回に分けてお伝えします。(中)のテーマは「もはや戦略は役に立たないのか」です。

プレスリリース https://lt-s.jp/news/pressrelease/2025-02-07

※LTSは「デジタル時代のビジネス変革」を再構築するため、山本がファシリテーターとなり、LTSのリーダーと議論を重ねています。議論の成果は2026年に出版予定です。

戦略とは歴史を踏まえた原理原則の世界

(上)では、そもそも〝戦略〟とは、デジタル・テクノロジーが進歩しても変わらぬ戦略コンサルタントの原理原則について議論しました。(中)では、デジタル・テクノロジーの進化が速い現代に戦略は本当に必要なのか、という問いついて議論していきます。

山本:

「戦略は現代のような変化の速いテクノロジー時代に本当に役立つのか」という問いがあるのも事実です。確かに、過剰な数値分析や隙のないロジックを組み立てること、いつまでも討議を重ねて実行に移さないことは無駄でしかありません。イノベーションや大きな変革に一定の非連続性が存在するのも事実なので、過去の情報が役に立たないように見えることもあります。

亀本:

トレンドの変化があっても、テクノロジーの劇的な進化があっても、過去から引き継がれる原理原則はあり、それを無視した計画は上手くいかないでしょう。戦略否定論はむしろ、「行き当たりばったり」を肯定しているだけにも聞こえます。

戦略を否定する背景には、経営戦略と経営計画、つまりコストといった数値やシナリオの積み重ねとの混同があると思います。例えば「DXで業績を20%上げる」という経営計画があったとしても、それが戦略に準じていなければ数値達成だけが目的化し、根拠のある意思決定はできないでしょう。

(上)で山本さんが紹介した、戦略のない状態で業績目標を作ることで起こったお客さまとの激しい議論は、業績目標の土台である未来シナリオがないことを危惧されてのことと思います。「計画があっても戦略がない」というのは、日本的経営の課題であると、私も問題意識を持っていました。

山本:

そういう意味では将来に展望を持つこと、つまり経営戦略を立てることと、戦略を実行する際の業績の予測を立てること、つまり経営計画を立てることは別ですね。精緻な計画策定は、今の時代では見直すべきかもしれませんが、将来への展望なく「思いつき」でビジネスを進めることは、正解とはいえないですよね。まったく新しいアイデアであっても、その根源は過去からつながりの中で生まれて生きています。生成AIのアイデアもここ数年に突然、生まれたものではなく、AGI(汎用人工知能)の議論は10年ほど前から存在していました。

大切なのは、妄想の未来を目指すのではなく、歴史的コンテクストを踏まえ、厳しい現実を見つめながらも具体性のあるシナリオを見出すことでしょうか。

桶狭間の戦いは戦略なのか

亀本:

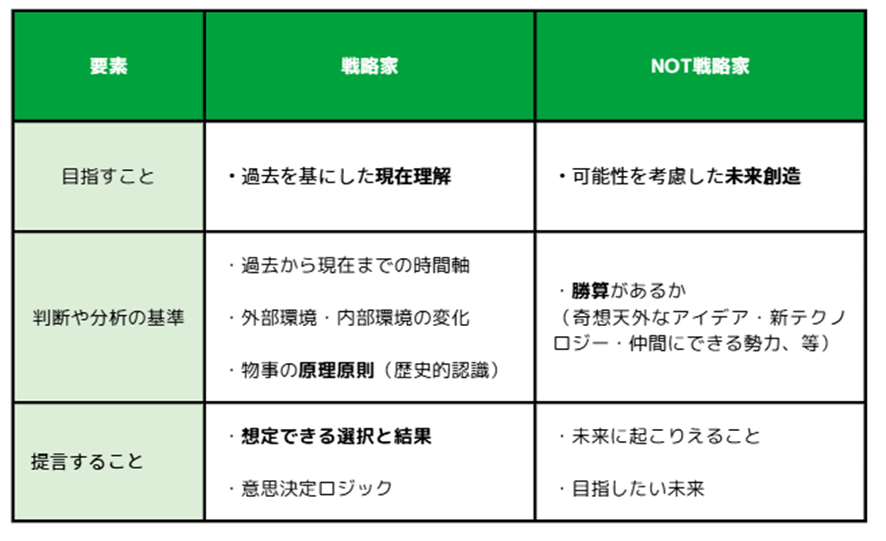

「思いつき」で思い出しましたが、好例があります。今川義元を破った桶狭間の戦いを引き合いによく「織田信長は天才戦略家だ」と言う人がいます。しかし、後の彼の行動はともかく、この件に関していえば信長は戦略家=ストラテジストではないと、私は考えています。前例のないことに大勢を巻き込んで挑戦し、奇襲と悪天候を味方にして到底あり得ない勝利を得た資質は、戦略家=ストラテジストではなくリーダーシップですし、あるいはアイデアマンと言えるかもしれません。戦略コンサルの仕事は、勝てるかどうかを判断したり、勝敗の分からない競争でいかに勝率を高めたりすることです。

山本:

アイデアマンを否定するのではなく、アイデアを未来に起こりうるシナリオに落とし込む、現実に可能なものか判断するのが戦略家ですね。それを実現するのがリーダーシップだと。余談ですが、亀本さんが信長の参謀だったら、桶狭間の戦いにどんなアドバイスをしますか。

亀本:

結果が分かっているので難しいですが、あえて歴史の「IF」として考察してみました。結論を言うなら、「戦わない勇気」もまた戦略です。それでも一撃必殺に賭けるなら、情報・地形・天候を味方に付け「戦いそのものの総量」を最小化することが勝利へのカギである―と伝えたいですね。

※「桶狭間の戦いを前にどんな戦略を立案するか。もしも信長の参謀だったら」考察メモを末尾に掲載しています。

「買収」ではなく「取り込む」

山本:

話を現代に戻しましょうか。デジタル時代で私が気なるのは、アウトサイドイン・アプローチへの回帰です。少し説明します。

戦略の定義はさまざまありますが、基本的な戦略論では、市場における自社の立ち位置を明確にするポジショニング論の立場をとることが多く、これを外部から内部を規定するという意味でアウトサイドインなどと言います。一方で経営論には、自社の強みを徹底的に強めて、お客様が求める価値提供を目指すケイパビリティ論という立場もあります。これは内部の強みを外部へという意味で、インサイドアウトと言えます。

過去の戦略論は「市場における競争優位確立のためのシナリオと資源配分」でした。企業が市場で何を自社の競争優位とし、どの領域に力を入れるのか、逆に言えば「何に力を入れないのか」を決めることです。これは典型的なアウトサイドイン・アプローチと言えます。

亀本:

そうですね。これまでは買収を繰り返して規模を拡大し、自社ポジションを拡大、市場シェアを広げようとするアメリカ型の経営が前提でしたね。

山本:

その後、自社のケイパビリティを重視するインサイドアウト・アプローチを目指すべきという論調も強くなりました。外部に頼らず自らの力で人財・サービスを成長させ、市場で戦う考え方です。自社の強みを徹底的に高めるという考え方は、特に「改善」が好きな日本の企業の好みにはフィットしたように思います。

しかし、デジタル・テクノロジーの発展が著しくなると、自社のケイパビリティのみで戦うことは難しくなってきました。現在の最新のテクノロジーの多くは、誰でも生み出せるものではなく、根幹をおさえている一部のプレイヤーがプラットフォームとして提供するものばかりです。ですからアウトサイドインへ回帰するのではないかと私は予測しています。(上)で少し触れましたが、これまでにないレベルで外部環境への感度を上げないと、企業は取り残されてしまいますね。

亀本:

今後は“仮想的な企業アイデンティティ”を広げていく競争が主流になるのではないかと感じています。つまり、外部の力を「買収」ではなく「取り込む」ことによって、外部と競争していく。これがデジタル時代の競争戦略ではないでしょうか。(下)でも触れますが、戦略コンサルを交えて外部環境への感度を上げ情報共有、議論をしながら市場や業界全体のレベルを向上させることが理想だと思います。

山本:

一部では「旧来のポジショニング側の戦略は終わった」と言われますが、そうとは言えないですね。過去の戦略論の基本は未だ十分に機能します。ただし、環境変化にあわせてその運用は変えていく必要がある、ということですね。

亀本:

山本さんが(上)で、「特にデジタル時代にこそ、限りある経営アセットをどう分配するか」詰めることの重要さを指摘しました。逆に言えば戦略とは選択肢を捨てる、狭める技術です。コストを無限に投入可能なら、ありとあらゆる施策を全方位で行えばよいのです。しかし、現実にはそのようなコストを価格転化(価値獲得)できるわけはありません。この資源配分のあり方が、製品・サービスのあり方、業務のあり方、ひいてはデジタル投資のあり方を決めるのです。

山本:

さらに実際問題として、企業のビジネスモデルが劇的に変わることは、そうそうありませんよね。ビジネスモデルをクリアにするポジショニング論は生きています。とはいえ、歴史的転換点である現代、戦略立案、戦略コンサルの方法論には変化があると感じます。

亀本:

はい。山本さんが先に指摘したよう、最新のテクノロジーの根幹を一部のプレイヤーが抑えていることは、デジタル時代の大きな特徴です。GAFAM、あるいはマグニフィセント・セブン(グーグル、アップル、メタ・プラットフォームズ=旧フェイスブック、アマゾン、マイクロソフトのGAFAMに、テスラ、エヌビディアを加えたテクノロジー7社)と呼ばれる企業の隆盛の影響は大きいですね。

「桶狭間の戦いを前にどんな戦略を立案するか。もしも信長の参謀だったら」 考察メモ

※桶狭間の戦いについては現在も専門家による研究成果がアップデートされており、「奇襲」にも疑義が呈されています。今回はあくまで下記前提を基に考察しています。

前提

兵力差:今川方約25,000 vs 織田方約2,000–3,000

地理:桶狭間一帯は狭隘な丘陵と谷筋。大軍は展開しにくい。

時機:今川義元は京上洛途中。名目は「公方擁立」、実質は東海道制圧。

目的

1. 尾張の独立維持

2. 今川の尾張支配阻止

3. 戦後の勢力拡大足掛かり

| 項目 | リーダー | ストラテジスト |

| フォーカス | 目的と意志、士気の鼓舞 | 環境分析と選択肢設計 |

| スコープ | 中長期のビジョン | 直近~中期の実行プラン |

| 役割における強み | カリスマ、決断力 | ファクト、データ、論理 |

| KPI | 部下の結束、心理支配 | 勝率、費用対効果、再現性 |

戦略オプション

1. 不戦・外交カード

・同盟・婚姻:斎藤・徳川いずれかと多角同盟を強化し「今川包囲網」を示唆

・上洛ロード分断工作:朝廷・将軍家へ密使。義元の「名目」を崩し、上洛正統性を揺さぶる

⇒評価:短期的安全は取れるが、主導権を義元に明け渡す可能性あり(従属諸侯化リスク高)

2. 長期消耗戦(籠城+攪乱)

・清須・那古野に籠もり、補給線を襲撃

・雨季突入を待ち、疫病・補給難を誘発

⇒評価:勝率▲/損耗小。一方で、尾張田畑が戦場化し領民が疲弊の可能性。義元が消耗受け入れず撤退する保証も薄い。

3. 奇襲(史実ルート)

・局所一点突破:①地形(狭谷)+②天候(豪雨)+③情報遮断を活かす。

・義元本隊を狙う「首級=勝利条件」方式。

⇒評価:勝率▲/リターン最大。成功すれば圧倒的求心力が得られ、失敗時は家名断絶の危険。

4. 中立転換

・今川軍の京進軍を黙認し、背後で美濃・伊勢へ浸透

⇒評価:短期で尾張は保つが、武名を欠き諸国から「日和見」と侮られる恐れ

定量・定性リスク比較

| 戦略 | 勝率 | コスト | 長期成長 | トータル |

| 不戦・外交 | △ | 低 | △ | △ |

| 消耗戦 | △ | 中 | × | △ |

| 奇襲 | 〇 | 中 | ◎ | 〇(ハイリスクハイリターン) |

| 中立転換 | △ | 低 | × | △ |

もし信長が「まだ若く国力脆弱につき決戦は避けたい」とのご判断なら…。

・領内開発三ヵ年計画

・世論形成

・今川の「天下静謐」スローガンを相対化。

結論

・「戦わない勇気」もまた戦略

・一撃必殺に賭けるなら、情報・地形・天候を味方に付け「戦いそのものの総量」を最小化する

エディター・ライター

2023年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味はクラリネット演奏、読書。(2025年4月現在)