デジタル活用を含む企業変革、人的資本経営、組織開発、変革人財育成のコンサルティング案件に従事。20年を超える様々なコンサル経験を活かし、製造業や卸売業、サービス業等のお客様に対して支援を行っている。 対話型組織開発、キャリア開発、リスクマネジメント、サービス品質マネジメントの知見・スキルも有する。(2025年2月時点)

人財と組織カルチャー醸成の両輪で

――DXを推進する中で、「人や組織の変革が追いついていない」という声が現場から上がっています。

島野:

(上)で、「自分たちの手の届きやすい範囲」での活動に留まり、”本質的な変革“に至っていないと述べましたが、その要因の一つに”変革活動をリードする人財“が育っていないことが挙げられます。また、「システムは導入したが使われていない」、「データはあるが意思決定に活かされていない」というケースもよく見かけます。これは、”デジタル技術やデータを使いこなす人財”も育っていないことに起因します。

青地:

「2025年版ものづくり白書」では、製造業の人財育成の問題について『66%程度の事業所で、指導する人材が不足している』、『50%程度の事業所で、人財を育成しても辞めてしまう』、『46%の事業所で、人財育成を行う時間がない』とされています。製造業の多くで、“変革に不可欠な人財を、継続的に輩出するための組織としての土台“が整っていない状況があると考えています。

島野:

DXを進めるには、“人財を育てなければいけない“──という意識は広まってきました。ただ、それが「ITスキルのある人を増やす」ことだと矮小化されてしまっているのが気になります。本当に必要なのは、「課題の本質を捉えて、変革の意義を周囲に伝えながら、組織を巻き込んでいける人財」と、そのような活動を組織として支え続ける組織カルチャーの醸成です。

変革人材の育成の責任は

――変革に不可欠な人財をどう育てていけばよいのでしょうか?

青地:

製造業においては、DX・変革活動の推進部門と、事業部門や製造各部門とで、”変革活動をリードする人財“、”デジタル技術やデータを使いこなす人財”といった「変革人財」に求められる役割や必要な知識・スキル・能力等が異なってきます。従って、育成プログラムを構築する際には、スキル定義や習得レベルの設定とともに、人財の配置・ポートフォリオ等を検討することが必要です。

島野:

LTSでは、お客様企業の変革人財の育成プログラムを構築する際には、DX・変革活動の成熟度やマネジメント慣行を踏まえたご支援をしています。併せて、人事評価やキャリアモデルといった仕組み・制度の確立と、変革人財が働きがいを持って働き続けることができる環境の整備をご支援しています。変革人財の育成は「個の努力」に頼るものではなく、「組織」として取り組むべきものだからです。

青地:

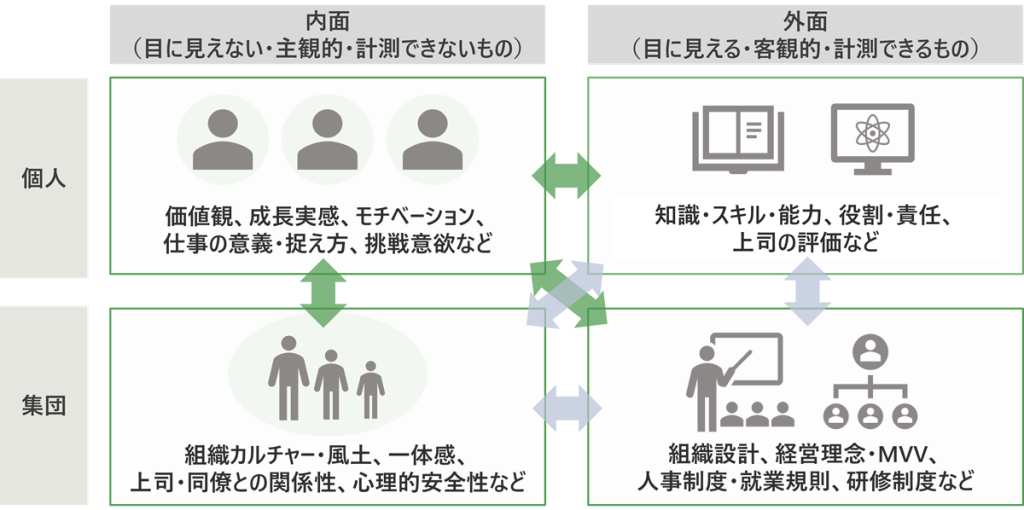

はい、スキル教育と同時に、組織カルチャーやマネジメントのあり方も整えていかないと、変革人財を継続的に輩出していくことはできないですね。米国の思想家ケン・ウィルバーの四象限モデルで言えば、スキル・能力といった「個人の外面」だけでなく、働きがいや成長実感といった「個人の内面」、挑戦を支える組織カルチャーといった「集団の内面」、経営方針や各種仕組み・制度といった「集団の外面」を整合させていくことが大切です。

ミドルは変革活動の加速装置

――環境整備の中でも、やはり“ミドルマネジメント層”の影響は大きいのでしょうか?

島野:

大きいですね。特に、エンド・トゥー・エンド(e2e)のプロセス変革を推進する上ではミドルマネージャーの理解と活動への関与・サポートが欠かせません。例えば、自分のKPIの達成や生産性ばかりを優先していれば変革活動が停滞したり、個別最適の塊のようになって期待していた成果が得られなかったりで終わることになります。加えて、現場の従業員の意識変容やリスキリングを後押しする上でもミドルマネジメント層の役割は大きく、変革活動の加速装置と言っても過言ではありません。

青地:

そうですね。ただ、ミドルマネージャーも大変な立場です。経営層からは業績や成果を求められ、従業員からは様々な要望や不安・不満が寄せられます。組織マネジメント以外の業務も多く、疲弊しがちで、セルフマネジメントもままならない方も多くいらっしゃいます。だからこそ、小手先の対応ではなく、組織開発やリーダーシップ開発の取り組みも重要となります。

島野:

その通りです。人と組織の変革は、決して一足飛びにはいきません。でも、小さな挑戦の場や成功体験を積める環境、それらを後押しする制度・仕組みがあると、確実に変化していきます。私たちは「人が成長し、やりがいを持てる工場」を目指すことが、製造業のものづくり領域における情報戦略の主要な軸であると位置づけています。

採用・育成・定着の好循環を生む

――製造業においても人財の獲得困難や人手不足が深刻化しています。そんな中、『人が成長し、やりがいを持てる工場』を実現するには、どうすればよいのでしょうか?

青地:

製造業では熟練技能者の引退が相次ぐ一方、若年層中心に人財の獲得競争が激化しています。企業によって状況は異なりますが、限られた人財で、どのように価値を生み出し最大化していくかが、多くの製造業にとって経営課題であると認識すべきです。そういったことを踏まえて、DX・デジタル化によってどのような状態を目指すのかを明確にすることが重要となります。

島野:

そうですね。例えば、「データに基づく判断業務や改善業務へシフトすることで、より高度な役割へと働き方を変革できている状態」。定型的な業務を自動化・効率化した先の状態として、現場の従業員が「考えること」「判断すること」「提案すること」に時間を割けるようにして、仕事の中身を“価値を生む活動”へと転換することをDX・デジタル化の目的に据えます。

青地:

加えて、人生100年時代を迎える中で、「年齢や性別等の属性に関わらず多様な人財がそれぞれの強みや個性を発揮でき、“この工場で働き続けたい”と思える状態」を目指すことも、企業の持続性の観点で重要です。やりがいがある、自分の成長が感じられる、デジタルに触れられる──そういった条件がそろって初めて、採用・育成・定着の好循環が生まれます。

島野:

変革活動によって目指す実現レベルを高める必要もあるでしょう。具体的には、経産省スマートマニュファクチュアリング構築ガイドラインにおけるレベル3「システム間連携やデータによる「見える化」がなされ、情報やデータが意思決定に活用されている状態」に加えて、さらに上のレベル4以上、つまり「多頻度のデータ収集やシミュレーション等により最適解の探索・評価がなされ、一部はそれらによってプロセスが自動制御されている状態」を目指していくことが必要となってきます。

青地:

そうですね。その場合でも、(上)で説明したように「事業課題を基点」とした企業変革を丁寧に設計できるかどうかが、DXが“根づくか、形骸化するか”の分かれ道になると感じています。従って、CoEのような仕組みを作るだけでなく、“何を実現することを目的に、どの課題を、どのように変えたいか”を問い続けることが重要です。