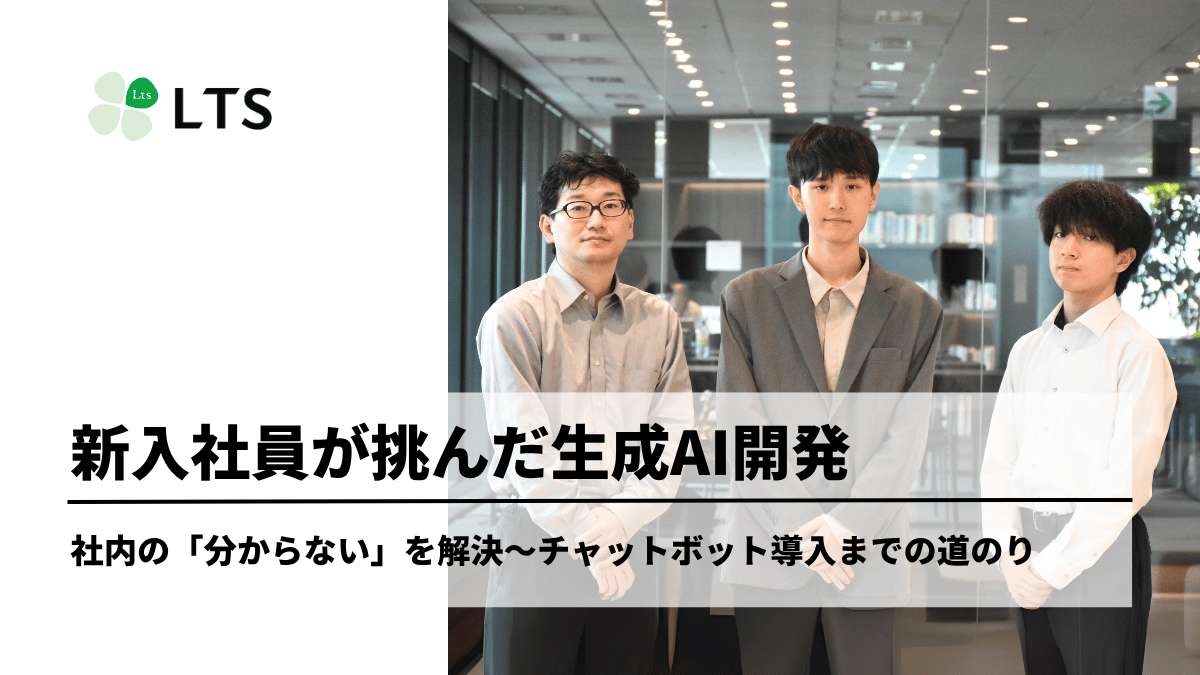

LTSとグループ会社 株式会社日比谷コンピュータシステム(以下HCS)の新入社員が、生成AIによる社内チャットボット「エルティス」を開発しました。契約や出張など社内規定に関する問い合わせに自動応答し、さっそく社内で活躍しています。「簡単そうに見えて実装は難しい」と言われる「RAG」(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)の実装など、エルティス開発の裏側を聞きました。

新入社員二人でどのように知識の習得・実装を進めていったのでしょうか。エンジニアを目指している学生の方、AI時代の新人エンジニアの育成を担当されている方は必読です。

HCSに入社してからSE業務に10年間従事。 アプリケーション開発における設計から実装まで一貫して対応している。また、クラウドインフラ構築もメイン業務としており、幅広い対応技術分野を持つ。新しい技術に関心があり、生成AIを構築するという本案件を希望し参画に至った。本案件にはアドバイザーとして参画。(2025年7月時点)

大学在学中は経営学を専攻し、プログラミングは未経験の状態から2024年4月にHCSに入社。新入社員研修ではJavaを習得し、本案件にて初めてpythonを学んだ。PJ参画中にAzure資格の第一歩となるAI-900とAZ-900を取得。エルティスのキャラクターを鳥モチーフにと推し進めた。(2025年7月時点)

大学在学中は社会学を専攻し、2024年4月にLTSに新卒入社。在学中に基本情報の資格を取得するものの、入社するまでプログラミングは未経験。PJ参画中にAzureに関する資格を2種取得。社内チャットボットエルティスの「エルティス」という名前を提案。(2025年7月時点)

開発ノウハウを習得しながら進んだ1年間

―――エルティスはコーポレート部門の工数軽減を目的に、24年4月から構想が始まったのですね。

川﨑:

はい。

企業活動の基盤を担うコーポレート部門は、契約や社内ルールに関する問い合わせに日々、追われています。その工数を削減し、コーポレート部門メンバーが、より付加価値の高い業務に注力できるよう、経営企画部を中心に取り組みを進めました。

熊谷:

川崎さんと私が入社したのは24年4月です。新入社員研修が終わる頃には既に企画が進んでいて、8月から川﨑さん・10月から私がジョインすることとなりました。

「エルティス」はマイクロソフトのクラウドサービスAzureをベースに、RAG(※1)を使用した情報検索、生成AIによる回答生成システムです。自分たちにとっては初プロジェクトということもあり、LTS・HCSのエンジニア全体に向けた、生成AIやRAGのノウハウ取得もテーマとしていました。知識の習得と試行を繰り返し、生成AI・RAGへの理解を深めながら、1年間の期間を経てエルティスはリリースに至りました。

―――初めてのプロジェクト、初めてのRAGについて、どんな作業から始めたのですか。

川﨑:

インターネットでブラグアーキテクチャー構築手順書(※2)やRAGの関連資料を読み込みました。そして、先輩が実装されたコードを見て学ぶことから始めました。

座学と実践を交えて段階的に学ぶ

熊谷:

ただ見て学ぶだけではコーディングスキルは身に付きません。先輩のコードを再構築するなど、実装スキルの獲得にも力を入れました。主要メンバーとしてプロジェクトに参画することで、段階的に学習を進めることができました。

川﨑:

特に、Pythonパッケージ「Llama index」(LLMを使ったアプリ開発を支援するオープンソースフレームワーク)での再構築に取り組んだことで、実装スキルを鍛えることができたと感じています。Llama indexを採択したのは、コードの保守性を高める性能があり、かつ今後の進化が見込まれるからです。自分たちの力でイチからからコードを構築することで、コード・システムへの深い理解につながりました。

熊谷:

また「ペアプログラミング手法」を実践しました。一般的には、2人のエンジニアが共同でコーディングを進める手法で、「ドライバー(コーディングする人)」と「ナビゲーター(レビューする人)」がペアで開発を進めていきます。ただ今回は新人同士なので、ドライバー・ナビゲーターという分担はせずに、ドライバー二人として共同作業をすることで、互いに試行錯誤をしながら学びを得る機会になると考え、私の方からペアプログラミング手法を提案しました。

川﨑:

ペアプログラミングでは、お互いが書いたコードを照らし合わせて、「なぜこのように書いたのか」など説明し合いながら進行します。そうすることで、自分にはない考え方、方法をお互いに吸収し合うことができました。そして意図や経緯を説明することで、コードへの理解を深めるとともに、主体性を持ってプロジェクトに取り組む姿勢が身に付いたと思います。

八木:

最初は、私がアドバイザーとして2人の横に付き、都度フィードバックをしていました。ただ2人の習熟度がどんどん上がったので、途中からはほぼ手放しでしたね。プログラミングが進行するにつれて、2人の関係が強固になっていったのも印象的でした。

実は手作業も多い地道な作業

―――RAG開発はよく「簡単そうに見えて難しい」と言われています。どんなことが難点でしたか。

川﨑:

LLMに読み込ませるドキュメントの前処理に苦労しました。RAGとは、社内情報を含む「外部データベース=ドキュメント」をLLMが参照できるようにし、回答精度を上げる仕組みです。良いドキュメントが良い回答につながるので、いかに良質なドキュメントを準備できるのかがポイントです。

八木:

ドキュメントをそのまま読み込ませるだけで、自動で高精度な回答が生成されるわけではありません。ドキュメントのデータが煩雑であったり、文字が上手く読み取れなかったりすると、有用な回答を生成することができないからです。

OCR、ファイル形式、文字サイズ、データの陳列…を毎度見直し、手作業で体裁を整えました。このフェーズには一定の工数を割きました。

AIの可能性を広げ社会に訴求する

―――3月のリリース以降、エルティスは社内で活用されています。機能強化やバージョンアップなどを検討していますか。

川﨑:

定期的に改定される人事制度の分野など、対応できる領域を広げていきたいと思います。社内からのあらゆる疑問を解決できる頼もしいチャットボットに仕上げていくことが目標です。

八木:

今回は「LTS×HSC」での取り組みでしたが、エルティス開発プロジェクトを受けて、HCSでも社内チャットボット開発を検討しています。今回の協業をきっかけに、グループ各社にプロジェクトで得たノウハウを持ち帰り、新たな取り組みを組成していきたいですね。

―――今回の経験で、キャリア志向など自身が変化したことはありますか?

川﨑:

入社当時から生成AIに興味を持っていました。プロジェクトに主要メンバーとして携わったことで、目指すAIスペシャリストへの第一歩になったと実感しています。今後もAI関連のプロジェクトに関わり続けたいですね。プロジェクトでの実践と資格取得に向けた座学を通して、経験と知見を蓄積したいと思います。

熊谷:

新人として今回のプロジェクトに参画できたことは、非常に貴重な経験でした。チャットボットだけではなく、他の部門、領域でも新たな開発や取り組み、AIが活用される世界を広げることに興味を持っています。AIの可能性を広げ、それを企業や社会に訴求できるエンジニアになりたいですね。

エディター・ライター

2023年にLTSへ入社後、LTSリンクのエージェントサービスにて出向社員として営業業務に従事。現在はLTSのマーケティングチームに所属し、CLOVERの企画・執筆や企業SNSの運用・管理を行っている。趣味はクラリネット演奏、読書。(2025年4月現在)