このコラムは、株式会社エル・ティー・エスのLTSコラムとして2019年4月から連載を開始した記事を移設したものです。

当コラムの最新の内容は、書籍『Business Agility これからの企業に求められる「変化に適応する力」(プレジデント社、2021年1月19日)』でご紹介しております。

ライター

素早くはじめ、見極め、ダメなら素早く撤退する

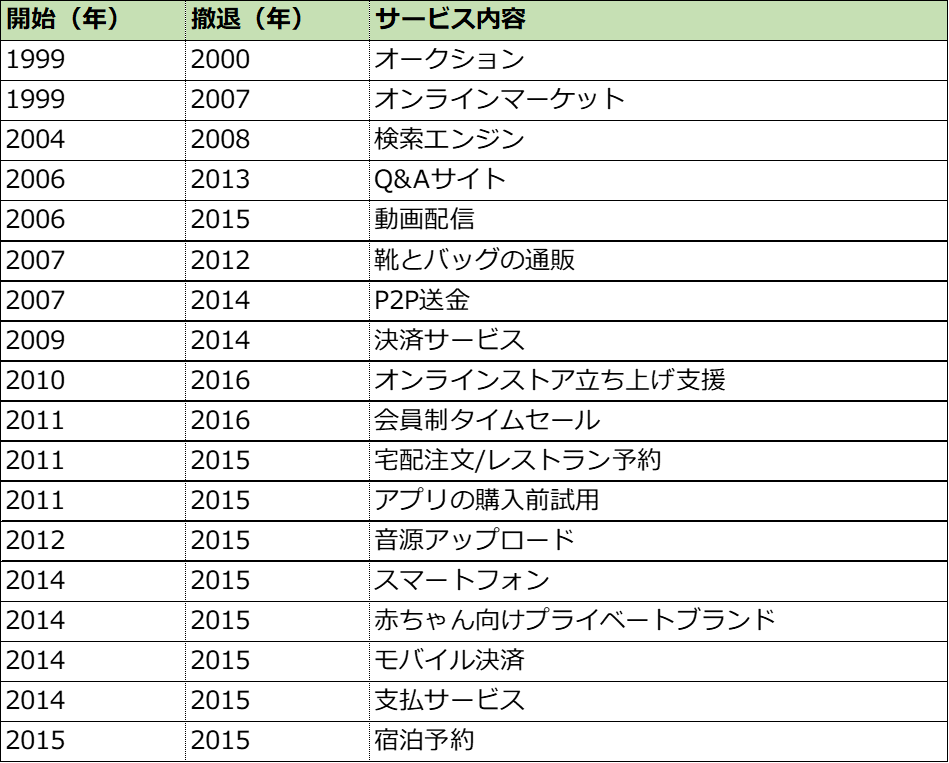

以下にたくさんのサービスが並んでいますが、これはある企業がこの20年の間に始め、そして撤退したサービスです。皆さんはどの企業かわかるでしょうか。

これらは全てアマゾンがはじめ、そして撤退したサービスです(出典:amazon 世界最先端、最高の戦略(成毛 眞 著))。書籍のオンライン販売からはじまったアマゾンは今では数多くのサービスを展開しています。しかしその裏にはこのようなたくさんの日の目を見ないサービスもあったのです※1。

もちろん、各サービスは正式なサービス名がありました。大抵はサービス名の冒頭に「アマゾン~」とついており、例えば宿泊予約サイトは「アマゾンディスティネーション」という名前でした。

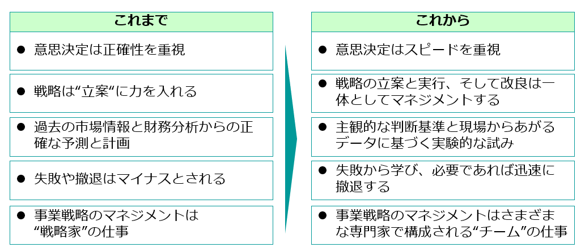

過去「戦略立案」とは市場環境や財務的な予測を正確に分析し、しっかりとした計画を立てて着実に実行していくものでした。しかし、変化が恒常化し、しかもその変化の方向性が予測できない世界においては、確実性にこだわりすぎると前に進めません。何が正解かわからず悩み続けてチャンスを逃すくらいなら、主観的な仮説にもとづいた実験的な取り組みを速やかに行う方がましです。机上で考えることに時間を使うより、行動してみて現実世界の中でそれが機能するか確かめてみれば良いわけです。

ただしこのような実験的な取り組みに大切なのは、その事業の成長性を見極めるタイミングです。事業に成長性があるのかを素早く判断し、もし上手くいきそうであれば資源を投入して一気に拡大を図ります。一方で、やってはみたけども事業として成り立つ目途が立たないとなったらすぐに撤退するのです。アマゾンのさまざまなサービス、そしてその裏側にあるさまざまな撤退したサービスの数はこのような参入と見極め、必要に応じて撤退というサイクルを高速で回してきた証とも言えます。

これまでの分析手法の限界

確実性を削いででも、迅速性を重視する理由は、主に二つ挙げられます。一つは「急がなければ環境が変わってしまう」ということです。変化が速い時代に意思決定に時間をかけていては、市場環境が変わってしまい事業開始のチャンスを逃してしますから、これは比較的理解しやすい理由かと思います。そしてもう一つの理由は、今の時代は「事業を始めた方が、意思決定に必要なデータをとることができる」ということがあります。ここでいう「必要なデータ」とは何なのかを理解するには、これまでの事業計画立案手法の限界を知る必要がありますので、まずこちらから説明しましょう。

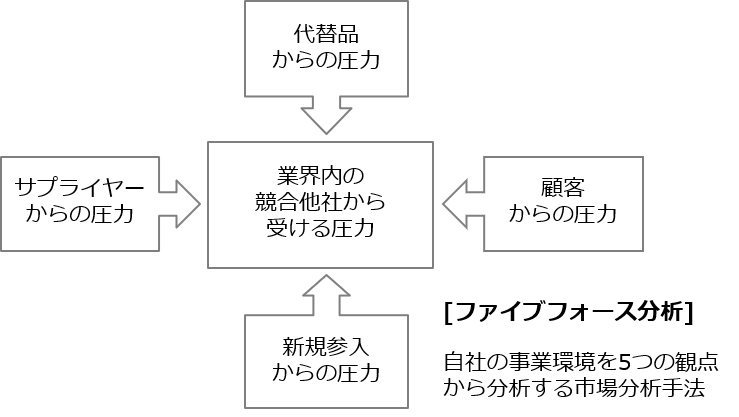

過去、新規事業を始めるとなると重視されるのが市場分析と財務分析でした。まず、市場分析から説明すると、これまで戦略策定に使われたフレームワークの多くは、社会や市場の環境と自社の状況を比較することで、より効率的に事業環境を分析することに重きを置いています。ここではこのような分析をまとめて「市場分析」と呼んでいます。ファイブフォース分析、PEST(PESTEL)分析、SWOT、3Cなどがこの例です※2。市場分析は既に形成されている市場で、かつその市場を取り巻く環境が将来も変わらない前提であれば新規事業を始めた場合に起こりえることを比較的、効果的に分析することが可能です。

ファイブフォース分析:自社の事業環境を顧客、サプライヤー、競合、新規参入、代替品という5つの観点から分析する手法

PEST/PESTEL分析:自社の事業環境を政治、経済、社会、技術、エコロジー、法律/規制の観点から分析する手法

SWOT:競合他社に対する自社の状況を強み、弱み、機会、脅威という4つの観点から分析する手法

3C:自社の事業環境を自社、顧客、競合他社という三つの観点から分析する手法

しかし、まず「環境が将来も変わらない」という前提自体が、ビジネスアジリティを必要とする理由に合いません。また、他社と同じ市場に同じコンセプトで参入するというのは自らレッドオーシャン※3に飛び込むと言っているわけで、あまり良い戦略ではありません。新規事業を立ち上げるのであれば、既存の市場に異なるコンセプトで参入したり、もしくはまだ市場が形成されていないサービスを提供したりする、いわゆるブルーオーシャンを狙うべきです。しかし、市場分析で分析対象となる情報は、すでに形成されている市場からあがるわけですから、この情報をそのまま活用しても自社の戦略の予測材料としては不十分です。

レッドオーシャンは既に多くのプレイヤーが参入しており競争過多となっている市場、ブルーオーシャンとはまだプレイヤーが少ない、もしくはまったくおらず競争状態にない市場を言います。

既存の市場情報を元にした予測に限界があることは、スターバックスの日本進出時のエピソードが参考になります。スターバックス進出前の日本のコーヒーチェーン店の市場はビジネスパーソンが商談の合間の時間潰しなどに活用するため、安く短時間滞在することを想定したサービスとなっていました。また当時はまだ喫煙率も高く、喫茶店は喫煙可能であることが必須と言われた時代です。それと比較すると単価が高く、長時間滞在することが前提で、完全禁煙を目指していたスターバックスの日本進出については、当時のアナリストの多くが失敗を予測したと言います※4。もともと米国スターバックス社と、スターバックスの日本展開を協業したサザビー社は日本にまったくないコーヒーチェーンのサービスを持ち込もうとしていました。それがスターバックスの本当の価値はコーヒーそのものではなく「家でも仕事場でもない第三の居場所を提供する」といういわゆる“サードプレイス“のコンセプトです。ですから、関係者は先ほどのようなアナリストの予測は意識しなかったそうです。

厳密には完全禁煙に自信を持ちきれなかった日本側はスターバックス一号店に喫煙スペースを設けたのですが、それをみたスターバックス本社CEOのハワードシュルツは激怒したそうです。その後、徐々に実験的に喫煙スペースを狭め、3号店からは完全禁煙となったそうです。

また、同じように財務分析だけで事業の将来を判断することも限界があります。財務分析は、そもそも事業がある想定で進捗した場合の収益やコストといった、財務インパクトを算出しているにすぎないため、事業の将来予測の材料の一部を提供するに過ぎません。分析が甘くなることも多く、結果的に財務分析は願望のような想定に基づいた都合の良い数字を出すだけで終わってしまうこともしばしばです。

アマゾンが提供しているサービス「アマゾンプライム」は、年間数千円の会費でお急ぎ便の配送料が無料になったり、幾つかのアマゾンのサービスが無料で使えたりとユーザーにとってメリットのあるサービスです。このアマゾンプライムは導入時に社内で相当な反対があったと聞きます。それはとても一人数千円の会費で、増える物流コストなどの出費を賄えないというものでした。しかし、CEOのジェフ・ベゾスが狙ったのは顧客の購買行動を変えることであり、会費で儲けることが目的ではありません。例えばプライム会員の恩恵を知った顧客はこれまでアマゾンで買わないような商品も、アマゾンで買うようになります。このように、アマゾンプライムは、サービス単体での事業収支ではなく、そのサービスを通じて顧客行動が変わり、アマゾン全体の事業が成長することを狙っていたわけです。財務分析ではこのようなことは予測できないのです。

大切なのは“今”を示すデータ

市場分析や財務分析が不要なわけではありません。ただ、旧来の分析手法だけでは事業の将来性を予測することに限界があります。そうなると「だったらやってみればいいのでは?」と思うのは自然なことです。とにかく事業をはじめてみないとデータがとれないので、本格的に事業投資を行うか判断するためのデータを得るために、小規模な実験的な取り組み(テスト事業)をできるだけ早くはじめてみるのです。そして、テスト事業を開始した後はデータを素早く収集、確認して、高速に事業のPDCAを回します。もし期待したような顧客動向を示すデータがあがらなければ、すぐに撤退すれば損害は最小限で済みます。逆に事業を伸ばせそうな見込みが立ちそうだと判断すれば、そこから本格的な事業展開の計画を立てます。

このような取り組みでは判断の材料となるデータも迅速性重視です。大がかりな市場調査は、正確で大局的な情報はとれますが、調査や集計に時間がかかるため、実際の動向よりも遅れた情報となります。顧客ロイヤリティを例に考えてみても、定期的に行われる顧客満足度は、ある程度安定したサービスの定点観測データとして活用はできますが、集計のラグがある以上、その瞬間の情報ではありません。新事業の未来予測に必要なのは、昨日行ったウェブサイトの改修に対して、今日ウェブサイトを訪問する顧客の動きは改善されているのか、今日行ったキャンペーンに対するSNSの反応はどうかといった日単位(場合によっては時間単位)の情報です。今の事業環境ではこのようなリアルタイムのデータをとることが以前よりも容易になりました。

同様に売上や利益といった財務データも迅速な意思決定には不向きです。業態によっては売上の計上にラグがあるなど、情報が遅れてやってくることがあります。そもそも、財務数値はビジネスモデルの仮説検証を行い、問題点をあぶりだす性格の情報ではありません。変化の速い時代の経営からすれば「先月の売上」よりも「今、この瞬間のサイトの訪問客数」の方が大切な意思決定情報なのです。

「やってみなければわからない」というとデータよりも直感を信じて突き進むというイメージも持ちますが、これは誤解です。データを使う目的とタイミングが異なるのです。ビジネスアジリティを重視するのであれば、事業戦略は過去のデータから正解を見つけて立案するのではなく、事業自体は仮説をもとに素早くはじめ、その仮説が正しいかは実際の事業から上がる今のデータから検証するのです。

これからの戦略は論理的な正解よりも、個人の主観と洞察が大切になる

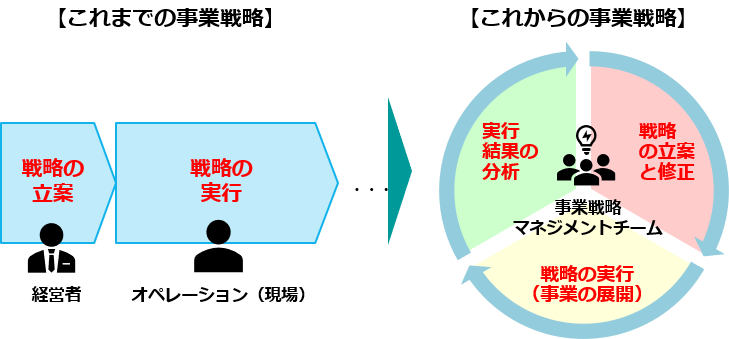

このように考えると、これまでの事業戦略策定とこれからのそれはだいぶ変わります。これまでの事業戦略策定とは、経営者や経営企画部のような専門スタッフを使って綿密な計画として立てた上で、現場が着実に実行していくものでした。それは言葉を変えると、外部環境や財務的な分析を通して論理的に組み立てられた“正解”を着実に実行する世界です。

しかし、これからの事業戦略策定では、戦略の立案と実行(オペレーション)の境目が曖昧になります。自らの仮説や想いを元に、ビジネスモデルを掘り下げて、実行可能なビジネスプロセスに素早く落とし込みます。そしてオペレーションから上がるデータを見ながら、日々、ビジネスプロセスと戦略そのものを見直していきます。戦略立案と実行、そして戦略の見直しが一体化しておりサイクルとして回っているので、どこまでが立案で、どこから実行かよくわかりません。

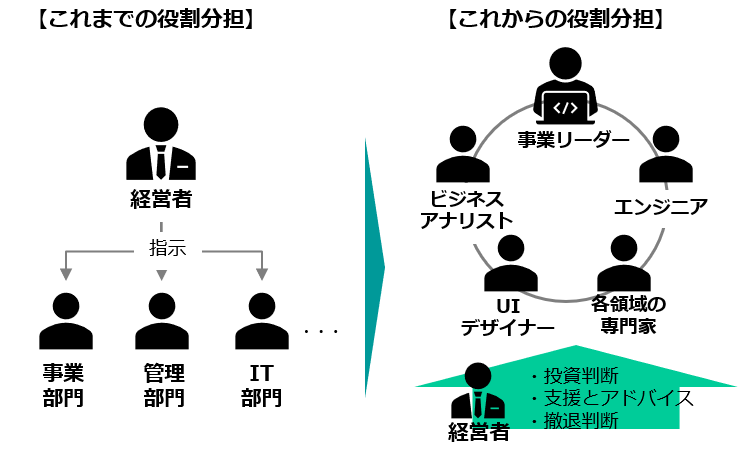

また、戦略立案における役割分担も変わります。これまでのように経営者が戦略を練って、現場が実行という固定化された役割分担は難しくなります。事業提案はお客様に近く、事業のアイデアを持ったさまざまなメンバーから上がることになります。顧客ニーズへの深い洞察や、ビジネスモデルを徹底的に掘り下げることは、会議室で頭をひねるよりも、お客様との対話や日々の事業オペレーションを遂行するなかから得られる気付きが大切になるからです。もちろん、その事業アイデアの発信源がたまたま経営者からとなるケースはあるかと思いますが、原則として社内のだれが事業戦略を考えても良いのです。数多くの事業を運営する巨大企業であればあるほど経営は現場から遠くなってしまいますから、事業のアイデアはより現場に近いところから上がるでしょう。

また、新事業推進の場というと “経営者が定例の会議で事業の進捗状況を確認して指示を出す”というようなイメージも持ちますが、このような形では意思決定者が遅くなります。企業の経営者は意思決定を事業リーダーに権限移譲し、事業リーダーが経営者に代わって事業を運営します。事業リーダーは常に現場にあって、顧客やビジネスプロセスの状況を確認しながら、さまざまな領域の専門家であるチームメンバーと一緒に、文字通り機動的(アジャイル)に事業を運営していく必要があります。

こうなるとそもそも「経営者とは何か」という疑問にもぶつかります。経営には実は二つの意味があり、様々な事業の集合体である組織(企業全体)の経営と、その企業内にある様々な事業(サービス)の経営です。前者は一般的に取締役や役員と言われるような、いわゆる“経営者”が担当するわけですが、後者は必ずしも役員とは限らず、新事業を推進するリーダーが担当します。このような事業リーダーが大勢いる企業における役員は、組織内のさまざまな事業に対して、資金や人員の配分を調整する投資家のような役割になります。このような経営における二つの役割は昔からあったものではありますが、ビジネスアジリティを意識すればするほど、組織としてどの事業にどれだけの資源を優先配分するのかという “企業戦略(投資戦略とも言えます)”と、市場への価値提供を最大化する “事業戦略”の役割分担は明確になっていきます。

事業リーダーに“タオルを投げる”のが経営者の役割

事業自体は事業リーダーが中心となって行っていくとして、“投資家”である経営者(役員、取締役等の企業組織のトップ)に求められることが、新規事業推進に一定の規律をもたらすことです。全ての現場が野放図に事業展開を行い、無制限にコストを使っていたら経営は傾いてしまいます。そこを見極め、事業投資の判断を行うのが経営者の役割です。そこには大きく分けて「投資領域を見極め、投資を承認すること」と「事業の継続・撤退判断を行うこと」という二つの役割がありますが、特に後者の事業の撤退判断は経営者にしかできない大切な仕事です。

新規事業を推進する際の経営者の役割はボクシングで言えば、セコンドにあたります。セコンドは、試合中は選手にアドバイスをしたり、作戦を授けたり、さらに励ましたりと試合に勝てるようリングの外から支援します。しかし、選手が危険な状態だと判断した場合はリングにタオルを投げ入れることで棄権(テクニカルノックアウト)を宣言し、選手がそれ以上のダメージを負わないようにします。同じように経営者は普段は事業リーダーを支援しつつも、そのコストが許容範囲を超えたり、事業メンバーが袋小路に陥り、改善の目途が立たなくなってしまっていたりした際に “タオルを投げる”役割を果たします。事業を推進している側は自分からは「やめたい」とはなかなか言えません。過度に感情移入せず、外部から客観的に判断を下すのは経営者の役割です。オリックスの宮内シニアチェアマンはこれを「新規事業の撤退判断こそ、参入の判断以上の経営者の責任」と表現しています。

どのようなタイミングで“タオルを投げる”のかは、ある程度基準が必要です。定性的な感覚に頼った決定では、適切な撤退時期を見過ごす危険性があります。これまで行った投資(埋没コスト)にとらわれてしまって、撤退に後ろ向きになった結果、大きな損失を被ることはよくあることです。ですから、社内で新規事業の撤退基準を設ける、ないし各事業開始時にその事業の撤退条件も含めて事前に社内承認を受けるということが一般的です。

サイバーエージェントの藤田社長は自身のブログで、自社ビジネスの撤退ラインを公言しています。それは「リリース後4か月経過した時点で、コミュニティなら300万PV/月、ゲームなら1000万円/月を超えていなければ撤退検討」(藤田社長の2013年01月23日のブログより(https://ameblo.jp/shibuya/day-20130123.html))というものです(6年前の話なので、今は多少変わっているかもしれません)。このような一定期間内の財務的成果、ないしそれに変わる定量的な成果指標(成長率や顧客数など)を基準というのが一般的です。

このような定量的な撤退基準は判断に一定の規律をもたらす上で必要不可欠である一方で、これがすべてかというとそういうことでもないようです。先ほど登場したオリックスの宮内シニアチェアマンはさまざまな事業の撤退判断を行う中で、介護事業においては赤字が続いても、その社会的意義と担当者の情熱に負けて継続させたそうです。宮内氏はこの担当者の情熱について「話を聞いていると、こちらが根負けしそうな勢いで、情にほだされているのか、あるいははぐらかされているのか。それもわからないほど」と言っています。このように事業推進メンバーが情熱をもって、前向きに取り組もうとしている限り、財務規律が乱れない範囲では、追加投資を認めることも経営者の判断のうちかもしれません。

ある別の経営者は、このような担当者の情熱を持った姿勢を「ファイティングポーズをとっているか」という言葉で表現をしていました。その方は、逆に事業がある程度の成果を出していたとしても、事業に関わるメンバーが事業を成長させることよりも、赤字にしない、新たなアイデアを出さないといった現状維持の姿勢に入っているように見える“拳を下ろしてしまった”場合は、追加投資をやめる、リーダーを交代する、最悪は撤退も視野にいれるといった判断もあり得ると言っていました。

撤退に関しては、事業から撤退(ないし縮小)した案件に関わったメンバーをどう評価するかは気を付けないといけません。「失敗=傷」という前時代的な考え方では誰もこのようなチャレンジをしなくなります。評価は失敗そのものよりも、失敗から学んでいるか、結果はどうあれ事業推進時にPDCAを素早くまわしていたか、次の挑戦を諦めていないかといったことこそ考慮すべきです。

これからの戦略策定は“総力戦“

アイデアの速やかな実現こそが戦略の根幹になる

これからの戦略策定には、これまで以上のバランス感覚が必要になります。市場や顧客への好奇心や洞察がすべて根底にありつつ、データ分析のリテラシや、ビジネスモデルを素早くビジネスプロセスに落とし込むためのプロセス設計の能力、さらにはデジタル技術を活用する能力も必須になります。「やってみて判断する」ということですから、小さくても事業を始める上で必要な要素がフルセットで求められるわけです。戦略やビジネスモデルといったビジネスのアイデアを考えることは簡単なことではありませんが、そのアイデアを即座にビジネスプロセスに落とし込むことは、もしかするとそれ以上に大変な作業かもしれません。もちろん、プロセスを支えるデジタルツールの開発や、従業員の採用や教育も行わなくてはいけません。

テスト事業であったとしても、実際にお客様にサービスを提供するとなると、手を抜けるところと、抜いてはいけないところがあります。例えばネット通販で自社の商品をダイレクト販売するテスト事業を開始するとして、通販の対象となる商品構成や、広告やマーケティングの方法は、顧客の反応を見ながら少しずつ改良していくことができます。一方で、法令に触れたり、お客様とのトラブルを引き起こしたりしかねないリスクは、テスト事業であっても綿密に排除しておく必要があります。例えば、法令上必須(例:景品表示法)のお客様への説明事項は一つも漏れがあってはいけませんし、クーリングオフのプロセスもしっかり設計する必要があります。お客様の注文に対するキャンセルや、自社のミスによる誤配や破損への対応も予め考えておく必要あがります。また個人情報流出の防止のような情報セキュリティの観点も欠くことができません。

航空業界では2010年代にさまざまなLCC(最小限のサービスを低料金で提供する航空会社)が新規参入しましたが、マレーシアのLCCであるエアアジアは2012年に参入した後、1年もたたず日本市場から撤退を表明しました。これについては数多くの原因が指摘されていますが、その一つにウェブサイトの使い勝手の悪さがあります。単純に分かりにくいだけでなく、技術的なトラブルに起因すると思われる二重予約といったトラブルが頻発しました。しかもトラブルに対するサポート体制も整っておらず、これらの対応に追われたことが撤退の一つの要因となったと言われています。

今の時代はネガティブな顧客体験がツイッターなどのSNSを通して一瞬で広まるので、このようなトラブルに誠意を欠いた対応をしてしまうと、一瞬で事業中止や撤退にまで追い込まれることもあります。一般にビジネスプロセスの設計においては、お客様にサービスを提供する基本のプロセス設計よりも、このような異常時の対応プロセスや、事業状況を管理してトラブルを回避するためのプロセスの設計の方が多くを占めますが、このようなことも手を抜けないのがビジネスプロセスの設計です。このプロセスマネジメントの能力も戦略をマネジメントする上で必須の能力となります。

分析やロジックよりもアイデアを速やかに実現することが戦略の根幹になる

戦略家(ストラテジスト)というと各種の市場分析や財務分析の手法の専門家で、完全無欠な論理を組み上げるイメージもありますが、このような理論だけに通じた「戦略家」だけではこれからの事業戦略のマネジメントは担えません。実行結果から戦略を見直していくためには、戦略家というよりも事業に必要な要素全体のグランドデザインを担うことができる「事業家」でなければならないのです。

とはいえ事業に必要な全てのことに通じた人などまずいません。ですから、事業のビジョンを提示するチームリーダーを中心に、ビジネスプロセス設計を担うビジネスアナリストや、デジタルツールを開発するエンジニア、物流や顧客接点に通じた各オペレーションの担当者などさまざまな領域の専門家が集めてチームを形成し、このチームに戦略のマネジメントを任せることになるでしょう。

企業の組織は多くの場合は、同じ専門性を持つ人材を集めた職能別組織で成り立っています。しかしこれからの事業戦略はこのような異なる専門性を持った少数精鋭の人材が集まる、さながら特殊部隊のようなチームを中心に立案され、そしてマネジメントされて行きます。

「AかB」ではなく「AもBも」

このコラムでは、過去の市場分析や財務分析の手法には限界があるとして、「やってみて判断する」ということを軸にこれからの戦略を説明しています。とはいえ、これまでの市場分析や財務分析の手法が役に立たないということはありません。新規事業をはじめる際に、基本的な環境分析や競合分析を行わないなどということはありえないですし、財務的な見通しを維持するために財務分析も当然、必要になります。ただ、これらによる分析に過度に頼っても、その分析結果は判断材料として十分ではなく、むしろ事前の分析に過度に時間をかけてしまうことの弊害の方が大きいということです。

よって、過去の戦略フレームワークが別に使えなくなったわけではありません。事業戦略分析手法として最も有名と思われる「ファイブフォース分析」は、ある一時点での事業環境を分析するツールとしてはとても優秀です。ファイブフォース分析を使うことで、市場分析を単なる競合や新規参入の分析にとどまらせず、代替品の脅威や、顧客・サプライヤー側の環境変化など、視野を広くもって分析をすることもできます。ただこれまではその分析結果が5年、10年という時間軸で有効だったのに対して、今はすぐに環境が変わってしまうので、もしファイブフォース分析を行うのであれば、あくまでも今時点の環境に対する分析だと認識した上で、事業開始前の戦略立案時のみだけでなく、自社をとりまく環境を定期的にチェックするためのツールとして使えば良いのです5。市場には過去の方法論を否定することで、新しい手法をアピールしようとするメッセージも多いですが、使えるものは何でも使えるという観点で見るとこのような言説は注意が必要です。

なお、ある地域で飽和したサービスをまだサービスが普及していない他地域に展開する場合や、市場規模全体が急成長しているサービスを追随(模倣)して展開する場合の市場におけるサービスの成長余地を分析する上では、ファイブフォース分析のような既存の市場分析手法は十分に機能します。このことからも戦略フレームワークの活用は分析目的やサービスの置かれた状況次第であることが分かります。

一番怖いのは「この手法で戦略を組み上げれば間違いない」というような特定の手法に拠り所を求める姿勢です。ある戦略フレームワークに当てはめて分析し、理論的に隙のない計画を立案できても、その事業が成功するという見込みはありません。判断の拠り所とする情報や手法は「AかBか」ということでなく「AもBも(CもDも・・・)」というように、さまざまな観点から分析し、かつどのような分析をもってしても「絶対の正解」はなく、最後は自らが信じるところに従って判断せざるを得ないということを理解する必要があります。

大切なのは、それがどのような分析手法であれ、使える情報はなんでも使い、ある程度の情報が集まったら、その時点の判断材料の範囲で最善と思える判断を、素早く下すことです。時間のかかる100点の回答よりも、70点~80点でもいいから早く意思決定し、早くはじめることがアジャイルな経営の根幹の姿勢です。

原点回帰する経営の姿

ここまで述べてきたようなビジネスアジリティ視点からの戦略マネジメントの考え方を簡潔にまとめると意外と次のような言葉になります。

「市場や顧客接点からの洞察を元に、自身の直観や想いも頼りにして事業を企画する」

「事業を素早くはじめて、現場の気付きを活かしながらすぐに戦略を修正する」

「現場から遠い人ではなく、お客様接点やものづくりの現場に近い人が事業を推進する」

これらは何も新しいことではなく、事業運営においては当たり前のことのようにも感じます。おそらく本田宗一郎や松下幸之助をはじめ、歴史上の偉大な創業経営者たちもこのような考え方で、現在の大企業の基礎を築いたのではないでしょうか。

しかし、そうやって生まれた企業が成長して巨大企業となり、経営者も創業者から後継者に引き継がれていきます。すると、経営に携わる人の中には、必ずしも自身でゼロから事業をはじめたり、組織を立ち上げたりした経験がない人も増えました。経営はフロンティアを開拓することよりも、巨大組織を規律もって維持することが中心となり、そのようななかで、情熱を糧に事業をはじめることよりも、論理的に隙のない計画で周囲を説得できるかどうかが事業立案(だけでなく企業運営全体)の中心となってしまったように思います。

このような企業運営の考え方の変化のなかで、各種の戦略フレームワークや分析手法が発達したという側面は否定できません。私たちのような経営コンサルティング会社が急成長したり、様々な市場分析の手法が生まれたりしたのは、ほんのこの40年~50年の間のことです。ただ、手法論にこだわりすぎることは、事業の本質は市場に価値を届けること、言い換えれば社会の問題を解決して、社会を少しでもより良い方向に導くための活動だという根幹を忘れているようにも思えます。何が市場やお客様のニーズなのかということに対する気付きが始めにあり、その気付きを検証するために手法は存在しているのであって、手法を駆使すれば簡単に稼ぐ方法を見つけることができるというのは本末転倒です。そもそも、理論だけで成功法則を見つけ出せるなら、そんな簡単なことはありません。事業とは“千三つ6”と言われるように、失敗だらけの世界です。

1000の親事業に成功は3つしかないという、事業成功が難しいことの例え

このように考えるとビジネスアジリティにおける事業創出とは、経営の原点回帰とも言えます。各種の手法は役には立ちますが、最後は事業推進リーダーがどこまで自分の言葉で、熱意をもってその事業の意義を語れるかが大切になります。オリックスの宮内シニアチェアマンも介護事業において「担当者の情熱に負けた」と仰っていました。もちろん経営者にも一定の判断基準を持ちつつも、そういったリーダーの情熱に対してどれだけ理解して、前向きに支援しようとするかという姿勢が問われます。

まとめ

さて、ビジネスアジリティコラムの第3回は“戦略”をテーマに解説しました。ここまでをまとめると、次のようになります。

今回のコラムでは戦略のマネジメントにビジネスプロセスマネジメントの能力が必須になると説明しました。では戦略の柔軟な変更にもついていけるビジネスプロセスのマネジメントとはどのようなものなのか、次回はこのビジネスアジリティにおける“ビジネスアーキテクチャ”について解説する予定です。