自己理解に留まらずお互いに理解し合うことで、いいチーム作りができる。そしていいチームは、その中で働く個人の幸せにつながる。いいチーム作りや、働く個人の幸せというテーマに興味がある人におすすめの記事です。

人事・IT領域にて業務実行支援、BPMに従事。その後、関西に拠点を移し基幹システム導入の構想策定~教育・展開まで幅広く経験。顧客と二人三脚で業務に取り組む中でチーム創りに興味を持ち、現在勉強中。(2022年4月時点)

化学メーカーでの基幹システム刷新を支援。関西事業部活動の一環として、大阪オフィスの新設、大阪市の性的マイノリティの認証取得にも挑戦。その後、公共案件や社会課題解決に取り組むチームに参画。現在は、民間企業の新規サービスのシステム領域のPMOを担う。(2021年8月時点)

課題だったチームビルディングやメンバー間のコミュニケーション

―――このエニアグラムの研修は、2021年の初めごろに実施されたそうですね。

白鳥:

はい。エフェクチュエーションサービスリーダーの鈴木さんにご紹介いただき、関西テレビハッズの大島様に来ていただきました。関西事業部からは、6名ほどが参加しました。

白鳥:

プロジェクトを推進する上ではもちろんですが、この関西事業部が組織拡大のフェーズを迎えたときに、どのようなチームビルディングを進めたら良いのかを知りたいと考えていました。

チームビルディングは個人の感性などに寄ってしまうところが多くありましたが、理論立てられた手法を活用したかったんですよね。

それまでは、自分の経験則や本を読んで知った内容を活用していました。

特にLTSはお客様の変革をご支援するにあたり、お客様に寄り添って実行することや定着化までしっかりサポートすることを大事にしています。

そのため、プロジェクトを推進するチームという基盤の強化にその手法を活用できればと考えていました。

永田さん、中村さんは、その時に抱えていた課題などはありましたか。

中村:

そうですね、LTSでも2020年春ごろからリモートワークが主流になる中で、関西事業部としてのチームビルディングをやる機会がなく、プロジェクトで一緒に業務を進めているメンバー以外とは接点がないことは、個人的に課題かなと考えていました。

これは関西事業部に限らず、LTS全体でも部門の壁のようなものがあるのかなと思います。

永田:

私も、自分の部署内やプロジェクト内に閉じずに、横断的なコミュニケーションを取れるのが理想だなと考えています。

2018年に入社してから、お客様先に常駐する案件に多く携わっているのですが、常駐するとはいいつつ思っていたほどのコミュニケーション量が生まれなかったな…という実感がありました。

その課題を解決する一つとして、お客様先のチーム内で勉強会を開催していたんですが、うまくいかず…。

コミュニケーションの活性化にはつながりませんでした。

原因としては、メンバーそれぞれの想いややりたいことを無視してしまっていたのではないかと考えています。チームビルディングの必要性という認識も異なっていたようでした。

「同じテーマで絵を描いてみる」診断、それぞれどんな絵を描いた?

―――研修ではどのようなことに取り組まれたのですか。

中村:

まず、研修前にいくつか質問に答えて「あなたのタイプはこれです」と表示される事前の診断を各自で受けました。※2

中村:

実際の研修では、事前の診断結果をそれぞれが発表して、感想や気づきを発言して、

その後、「ワクワクする瞬間」や「落ち込む瞬間」の絵を描いて診断をするということをやったんですが、これが個人的にすごく面白いなと感じたところでした。

白鳥:

そうでしたね。

その絵を描いた時、永田さんは野外ライブのような情景を描いていましたよね、あれすごく印象に残っているんです。

講師の方に「自分はどれですか」と聞かれたときに、ステージに立っている人、観客席にいる人、その他いろんな人がいて、「自分はどれでもいい」って答えていて…、自分を中心に描いていないところが永田さんっぽいなと思いました(笑)。

永田:

そうでしたね、白鳥さんよく覚えていらっしゃいましたね(笑)。

白鳥:

あと、中村さんは晴れた日に公園みたいなところで遊んでいる?ピクニックしている?絵を描いていましたよね。なんか人が寝転がっていたような。

白鳥:

これは意外だなと思って、自分が思っていた中村さんとは違いました、もちろんいい意味で。でも、自分の絵は覚えていないんですよね…(笑)。

中村:

白鳥さんは、富士山と太陽と…にこちゃんマークとか、筋肉とか描いていましたよ(笑)。

白鳥:

そうでしたっけ(笑)。

それがそれぞれ自分の精神状態を表していて、みんな全然違うんですよね。風景を描いていたり、人を描いていたり。そして講師の方に診断された内容が、みんなドンピシャで当たっていて驚きました。

永田:

普段接しているメンバーは、確かにそのイメージと合っているなぁという人もいたんですが、プロジェクトなどでもかかわりのないメンバーに対しては、そういう人なんだな、とか、そういう性格なんだな、と改めて知る機会になりました。

白鳥:

そうですね。

あとは、プライベートの時の自分と、仕事モードでの自分でもタイプが変わったりするそうです。おもしろいですよね。

タイプごとの「ストレスの方向性」「成長の方向性」、自分を客観視できるきっかけに

―――研修の中で印象に残っていることはありますか。

永田:

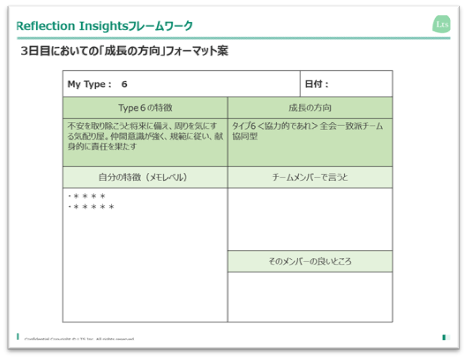

研修では、タイプ別※3に「健全」「通常」「不健全」と、その人のストレスレベルを知ることができたんです。

それぞれの段階でどんな傾向が出るかが分かり、多くの人が普段当てはまる「通常」でも「自己中心性が強まり、対人関係の葛藤が避けられない段階」なので、これって通常なんだ!という気づきがあったのは印象に残っています。

中村:

それは同感です。

今自分がどういう状態か、その診断したその時だけではなくて、その後も継続的に自己理解を深めることができるということで、良いなと思いました。

永田:

そうですね。

自分の「不健全」な状態がどういうものかを知っておくということは、すごく学びになりました。いま自分は不健全だなって客観的に見ることができますし、どんな打開策を打てばいいのかと気持ちを切り替えることができます。

ストレスの方向性という見方もあり、例えば普段タイプ9の人がストレスを受けた状態のときはタイプ6のような特性が現れるそうです。

また、タイプごとの「成長の方向性」というものもあり、例えばタイプ2の人は成長するとタイプ4になると考えられています。

それを知ると、自分はどの方向に成長していくのがいいのか、具体的に身近にいる人で誰を参考にしたらいいのかが分かり、その人から積極的に学びを得ることができます。

白鳥:

永田さんが言う成長の方向性もそうで、普段表面的に見ているだけでは、分からないことは多いんだなと改めて感じましたね。

組織の中では、みんな一律に同じようなこのロールモデルがいいよねって押し付けてしまうこともあると思うんです。でもそれって違うんですよね。その辺はすごく大きな気付きでした。

あとは、組織のバランスを保つのに、タイプ別にメンバーの偏りがないほうがいいんだろうなとも思いました。

チームがよい関係であると、個々の可能性を解き放つことができるのでは

―――研修から1年ほどが経ちましたが、みなさんその後いかがですか。

白鳥:

部内のメンバーが何を目指したいのかとか、お客様のコミュニケーションスタイルとか、みんなそれぞれタイプが違うことを意識して、工夫すべきところはたくさんあるんだろうなと今も引き続き考えています。

組織の中にはそれぞれ違うタイプの人がいるんだということを理解した上で、自分のスタイルを押し付けるのではなく、それぞれを受け容れることが重要なんだろうなと思います。そういう意味で寛容性を持っているといいのかもしれないですね。

あと、永田さんはもともとチームビルディングに興味があったんですよね。

永田:

はい。

キーワードとしては心理的安全性とかよく言われています。

白鳥さんのおっしゃる寛容であるということは、そういうところにつながってくるのかもしれないです。

白鳥:

そうそう。

タイプが違うから合わせてくれではなく、タイプが違うからこそコミュニケーションのスタイルなどをより意識する必要がありますよね。

中村:

そうですね。

タイプが分かっていれば相手に対してもっと寛容になれそうです!普段は業務のアウトプットや業務の仕方で、その人を見ていることが多い気がします…。なので、業務のためのチームビルディングではなく、お互いが業務をやり易くするために、より良いチーム作りをしようという心がけが必要ですね。

永田:

うんうん。

チームビルディングがうまくいくと、結果として生産性が上がったり成果がでたりすると言われますが、重要なのはそこではなくて「個人の幸せ」ではないかなと思うんですよね。

人が幸せを感じるときは人とのかかわりと切り離せないだろうなと考えていて、チームの関係性が良ければ個人の幸せにつながってくるんだろうなと。

チームの関係性が個人の幸せにつながる、すると個人の自己肯定感が上がり、それが仕事の効率化や成果というところにつながるのかなと思います。

中村:

私も同じようなことを考えていました。

チームの関係性がうまくいかないと、自分の可能性ややりたいことに蓋をしてしまう、思っていることを伝えられない状態になるんじゃないかと思います。

個人の幸せから遠ざかると、LTSのミッションでもある「可能性を解き放つ」からも遠ざかってしまいますね。

組織に所属するメリットは薄れている、選んでもらえる企業になるには

―――それぞれがエニアグラム研修後に、考えを深めている様子がうかがえます。

白鳥:

チームの関係性を考えると、「働く」ということについても考えさせられますね。

「働くイコール組織に所属する」という風潮はどんどん薄れていって、会社に所属しなくても働けたり、個人で働けたりする人も増えてきましたよね。逆に会社に所属することで、給料が減ってしまうかもしれないし、自由な働き方ができないかもしれない。

そういうリスクもありながら組織に所属する意味は、「一人ではできないことができる」とか「仲間との関係が楽しい」とか、そういうところになっていくんですかね。

いい人たちにいい会社で働いてもらうには、そういうチームビルディングがしっかりしていないと、選んでもらえない会社になるんだろうなと思います。

永田:

そうですね。

LTS組織全体で、寛容な組織、心理的に安全な組織を作るという意味で、エニアグラムが一つの起点になるといいなと思います。

中村:

LTSが目指しているアジリティのある組織、そういう組織になるためには個人が自律・自立している必要がありますが、それを促そうとしても心理的安全性がないと、個人が能動的に動くことって難しいですよね。

チームの関係性が良いことで、個々が働きやすいなと感じることができ、結果的にアジリティのある組織になっていることが理想です。

お互いを理解し寛容である先に良いチームが生まれる

―――最後に共有しておきたいことや、お互いに聞いてみたいことはありますか。

中村:

こうして白鳥さん、永田さんとお話しすることができ、自分の中の考えを少し整理できた感じもします。

こういうのは自分一人で考えるより、誰かと話をしたほうがいいですね。

白鳥:

確かに、そうですね。

あと、永田さんはこういう心理的安全性のある組織とか、チームビルディングをサービスにしたいと考えているんですよね!その仲間集めに一言どうぞ。

永田:

興味のある方はぜひ(笑)!

白鳥:

その永田さんの話も含めて、人を集めてみんなでエニアグラム研修を受けてみたいです。

興味のある方はご連絡ください(笑)!

永田:

あと、最後に聞いてみてもいいですか。

白鳥さん、中村さんが思う、働きやすいチームとはどんなチームですか。

中村:

今はリモート環境ということもあり、雑談するのが難しいですよね。白鳥さんとか毎日打ち合わせが詰まっているような方も多いですし、業務の話だけで一日完結するのはつらいところがありますよね。

雑談ができるチームって、ありきたりな表現かもしれませんが、結構いいなと感覚として思います。

白鳥:

いいですね。

私は、それぞれが自分のタイプを知った上で、周りのメンバーとの違いを踏まえて、お互いに寛容な心を持っているチームですかね。

LTSは比較的そういう人が多いと思いますね。

永田:

お二人のお話を受けて改めて、チームが自分の性格やタイプに周りが寛容でいてくれることって、とても重要なんだろうなと感じます。

自分のタイプに合わせてほしいということではなく、受け入れてほしい。

お互いにそういうことができたらいいチームなんだろうなと思います。自分もそういうチームを作っていきたいです。

ライター

社内システム開発PJに携わりながら、ビジネスアナリシスやアジャイル開発スクラムを勉強中。Scrum Alliance認定スクラムマスター(CSM)、アドバンスド認定スクラムマスター(A-CSM)、Outsystems Delivery Specialist、IIBA ECBA、IIBA AAC保有。(2025年6月時点)