“DXの定義”にたった一つの解はない

DXへの向き合い方を語るに際して、まずDXの定義を確認するところから始めたいと思います。

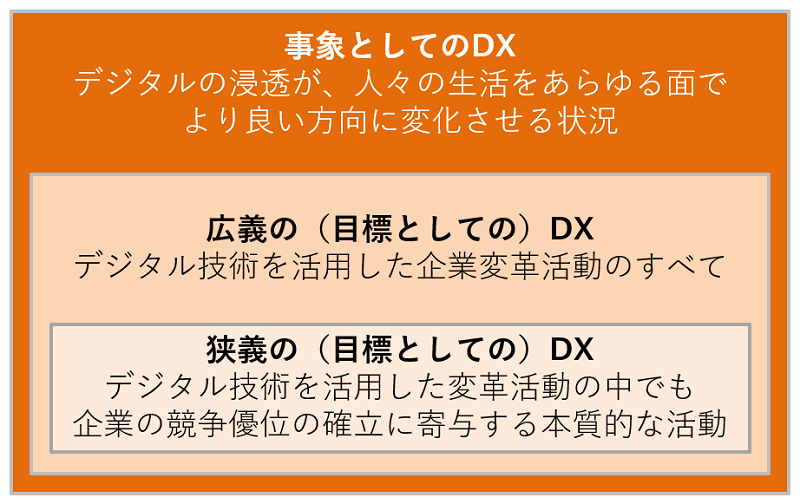

DXの定義は既にさまざまな個人や団体が試みていますが、それらは大きく分けて二つのグループに分類することができます。それはDXを「事象」とするものと、それを「目標(目指すもの)」とするものです。まずは代表的なDXの定義をおさらいするところから話をはじめていきましょう。

“DX”はもともとは事象を示す言葉

デジタルにより社会全体が変化する「事象」

DXを事象と捉える定義の代表例が、スウェーデンのウメオ大学エリック・ストルターマン教授が提唱したもので、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」というものです。これは “デジタルトランスフォーメーション”という言葉の初出とされています。

この定義におけるDXは、デジタルにより社会全体が変化する様を描いています。『暴力の人類史』というスティーブン・ピンカー氏の名著がありますが、ピンカー氏はこの中で、人類は活字によりさまざまな立場の人の物語を共有できるようになり、それが人類愛や社会規範に関する共通理念を形成する上で大きな役割を果たしたことを紹介しています。そして、そのことは長い時間軸の中で、人々の融和を進め、社会から暴力を減らす効果があったと論じています。インターネットを中心としたデジタル技術の発展は、これと同じことを大規模、かつ急速に進めました。それまでつながることができなかった人々がつながり、大きな社会変化を引き起こしたのです。「アラブの春」の評価はともかくとしても、SNSが国家体制をひっくりかえすほどの影響力を持ったわけです。

デジタル技術が人々のコミュニケーション・価値観を変えた

デジタル技術を基盤とした人々のコミュニケーションの変化は、社会に急速な変化をもたらしています。人々はそれまでの国や企業に閉じた狭い視野ではなく、社会全体や地球環境を意識した大きな目的に活動することを意識するようになりました。その力は、企業の存在意義を「稼ぐこと」から、「社会問題を解決する」ことに大きくシフトさせています。

その結果、事業継続の前提(ゴーイングコンサーン)が常識であった企業に、「パーパス」や「ミッション」を意識し、これらの達成の先には企業体の解散すら視野にいれる新しい企業運営の考え方をも生み出しました。もちろん多様性を意識し、マイノリティの権利を保護する流れも、このようなデジタルがつなげた人々の価値観の変化がもたらしたものだといえます。

このようなDXの定義は、DXを「為すべきもの」とか「何か目的を持った活動」と規定しているわけではありません。「デジタルが浸透した結果、世界は変わった」ないし「変わっていく」という状況を表しているだけです。

ビジネスにおけるDXは、それを企業活動の「目標」と考える

一方で、現在ビジネス全般で頻繁に引用されるDXの定義は、ここまで説明した 「事象としてのDX」の定義とは若干異なるものです。代表的なものとしては、IT関連調査会社のIDC社のもので次のように表現されています。

「企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンス(経験、体験)の変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」

ここでは、DXの出発点をよりビジネス寄りにした上で、企業が優位性を獲得するための活動としています。そこには企業が目指すべきもの、つまり目標というニュアンスがにじみでます。日本でよく引用される経済産業省のDXレポートにおける定義においてもこれを意識したもので、次のようなものです。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

IDCや経産省の定義に見られる「目標としてのDX」は、ビジネスの現場で語られるDXの定義としては主流のものです。

目標としてのDXは活動レベルに応じて3つに区分された

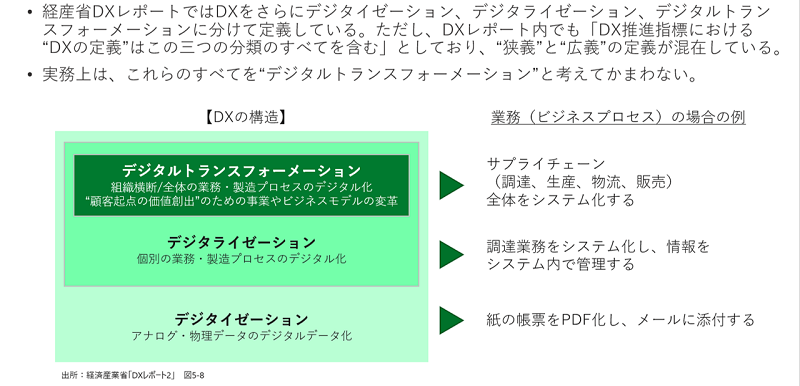

なお、経産省はDXの段階を、さらに「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」という三つに細かく分類しています。

「デジタイゼーション」とは企業のデジタル化の最初のステップで「アナログ・物理データのデジタルデータ化」です。例えば調達業務において紙の帳票をPDF化して、電子メールでやりとりできるようにする取り組みがこれにあたります。次のステップである「デジタライゼーション」は「個別の業務・製造プロセスのデジタル化」とされています。先ほどの調達業務でいえば、業務をシステム化し、情報をシステム内で管理できるようにする取り組みがこれにあたります。

そして、最後のステップである「デジタルトランスフォーメーション」は「組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化」や「“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革」とされています。もはや調達という狭い業務の枠を超えてサプライチェーン全体を統合したり、会社の枠を超えて企業感取引の統合プラットフォームを構築したりという活動がこれにあたるでしょう。

ビジネス目標のDXは、単純電子化からビジネス全体のデジタル化までを包括する

このように区分がされている背景として、デジタルトランスフォーメーションとは、ビジネスモデルや組織すら変革して「競争上の優位を確立すること」が目標であり、単にビジネスでデジタル技術を活用するだけでは、それは真のデジタルトランスフォーメーションとは呼べないのだという考え方が見てとれます。

とはいえ、経産省のDXレポート全体としては、これら三つの区分のすべての活動をDXとしており、レポート中でも「DX推進指標の対象はこの三つの分類のすべてを含む」と注釈が入っています。つまり書類の電子化であろうと、プロセス全体の統合であろうと、デジタル技術を活用した改善・変革活動は皆、総じていえば「DX推進」だということです。ですから、「目標としてのDX」の中にも、デジタイゼーション、デジタライゼーションを含むデジタル化の活動全体を範囲とした「広義の(目標としての)DX」と、競争優位を確立するための本質的な変革のみをDXと呼ぶのだとする「狭義の(目標としての)DX」があることが分かります。

状況に応じてDXの定義を使い分ける

ここまでさまざまなDXの定義を見てきました。

そこには社会全体の動向を大きくとらえた「事象としてのDX」があり、それを企業活動に落とし込んでより具体的にした定義として「目標としてのDX」群があります。

さらに「目標としてのDX」の中にも「広義のDX」と、「狭義のDX」があるという構造になります。

では、企業活動で活用することを念頭においた場合、これらの定義のどれが正解なのでしょうか。

結論から言えばどれも正解です。

まず、自社の戦略を考えるのであれば、「事象としてのDX」、つまりデジタルで変わる社会の状況を広く理解した上で、その中での自社の立ち位置を検討する必要があります。

自社のデジタル化の活動に目を移した時に、経営レベルの議論が「書類の電子化」といった視座の低い議論に終始してしまっている際には、経産省の分類でいうところの「狭義の(目標としての)DX」を持ち出して「本来のデジタルトランスフォーメーションとは、プロセス全体の統合だ」といった視点を提供することはありでしょう。

その一方で、先進的な企業ですら一部に旧態依然とした業務が残っていることはあります。そのような業務を、デジタルを活用して改善を進めている担当者に「あなたの活動では真のDXとは呼べない」などと言う必要はまったくありません。まずは第一歩を踏み出す際には、どのようなレベルの活動でもそれをDXと認めた上で、社内にいるさまざまな職位や役割の関係者に変革への協力を呼び掛けていく必要があります。このような際にはデジタイゼーションやデジタライゼーションを含む「広義の(目標としての)DX」を意識することでかまわないわけです。

つまり「どのDXの定義が正解か」ということに意味はなく、DXという言葉を多義的に捉えたうえで、その時の文脈に応じて着目する定義を切り替えていくことが大切なのです。

ただ私たちは、どのような形でDXに向きあうのだとしても、究極的にはDXとは「社会全体の変化」だという認識を持つことはとても大切だと考えています。DXの理解はストルターマン教授の定義のような「事象としてのDX」からはじめたうえで、その上で企業活動に即したより具体的なDXの定義に落とし込んでいくべきです。

次回はこの点について、より詳細に論じてみましょう。