組織と経営の壁が変革を阻害する

ここまで、「持続的な価値創造には、変化に合わせてプロセスを変革し続けなければなりません。そのためには、プロセスで価値と人的資本をつなげること、その源泉である人的資本を引き付けて、自律を促すことが重要である」と述べてきました。

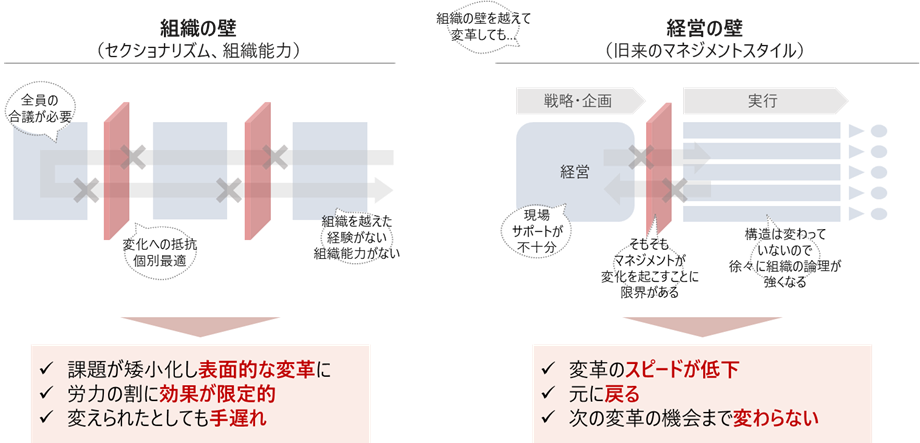

エンドツーエンド(e2e)のプロセス変革や個人の自律を促すための働きかけは、変革プロジェクトを組成して、実行していくことなることが一般的ですが、組織の壁、経営の壁が変革を阻害します(図7)。

組織の壁とは、例えば、「フロントとバックオフィス、本社と支社といった組織の分断」、「事業部の中でも隣の部門が何をしているかわからないといった組織間の無関心や対立」、「細分化したそれぞれの組織が自らのミッションや専門性を追求するほどに、組織間の連携が難しくなるというジレンマ」などです。

結果として、変革活動における課題が矮小化し、表面的な変革に留まってしまうことがあります。例えば、サプライチェーンの変革でいうと、その検討対象が広いがゆえに、関係者の目線が合わず総論賛成・各論反対となり合意形成できないような状況です。最終的には、各組織に忖度した最大公約数的な施策で意思決定されてしまうこともあります。あるいは関係者の合意形成、調整に非常に時間がかかるため、企画・構想フェーズを何度もやり直すことや、変えられたとしても手遅れ、状況が変わってしまっているということもあります。

経営の壁とは例えば、「戦略と実行の乖離(曖昧なスローガンレベルの戦略が掲げられたDXプロジェクト)」、「上意下達のマネジメントスタイル(現場主義という名の丸投げ)」などです。

結果として、せっかく変えたのに元の状態に戻ることや、次の大きな変革の機会まで変わらない、という状況に陥りやすくなります。

実際、変革の現場では、組織や経営の壁に関する次のような声が聞こえており、変革を起こそうにも困難な状況が想像できます。

- 個々の組織のカイゼンだけでは限界があり、組織を越えた変革をしたいが難しい。セクショナリズム、失敗を許容しないカルチャーなどの変革が必要だ。(製薬メーカー)

- 業績だけではなく中長期的な組織能力を醸成する必要性について、トップ(事業部長)から意識を変えてもらう必要があるが、今は難しい。(金融)

- サプライチェーン全体で最適なプロセスを設計したいが、これまでの歴史・関係性から組織の壁が高く生産領域を巻込んだ変革が難しい。まずは信頼関係の修復からしなければならない。(精密機器メーカー)

- 技能伝承や育成を組織を越えて実行する必要があるが、現状の組織の壁を調整するには、自分たちの力だけでは難しい。経営に相談しても自分たちのラインで解決しろと叱責されるだけだ。(化学メーカー)

旧来のマネジメントスタイルが 組織の壁・経営の壁を生み出す

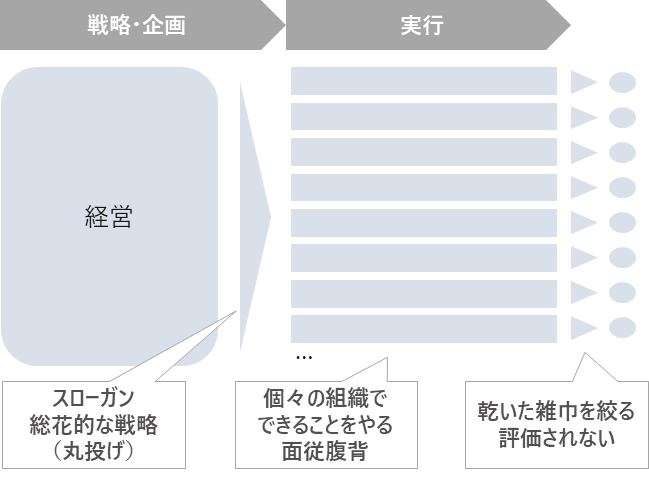

このような組織の壁、経営の壁は旧来のマネジメントスタイルによって生まれます。旧来型のマネジメントとは、上意下達(※6)や丸投げ(※7)のマネジメントスタイルのことを指しており、変化の早い現在は通用しなくなってきています。

(※6)組織の上層部・上の者の考えや命令を部下・下の者に知らせる。従わせる。

(※7)丸投げ:十分に設計された戦略や目標ではなく、スローガンレベルの戦略、願望だけの目標を各組織に落として、具体的な施策の検討や実行は各現場に任せること。

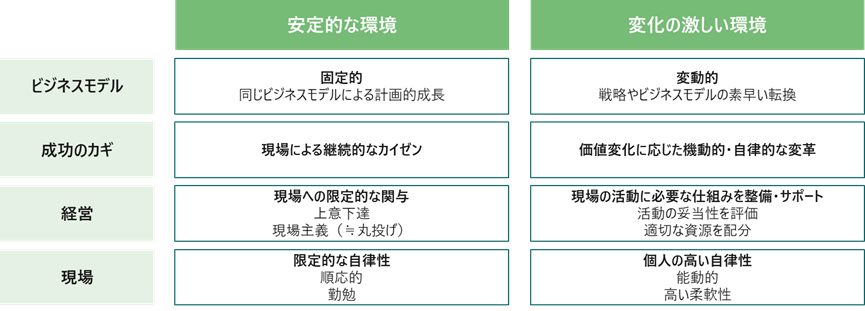

これまでのやりかたが通用しなくなってきたのは、安定的な環境と変化の激しい環境下において、重要となる考え方が変わってきたからです(図8)。

旧来の安定的な環境では、同じビジネスモデルに基づく計画的成長が求められ、現場の継続的なカイゼンが可能で経営の関与は限定的でした。変化の激しい現在の環境では、社会に対する持続的な価値提供を実現するために個々の機能の機動的・自律的な変革を可能とする個人の高い自律性と、経営が現場の活動を積極的に後押しすることが求められます。このように、現在の事業環境においては、機動的な変革が求められる中で、そもそも企業が変革に適応した形になっておらず、昔ながらの「カイゼン」だけでは通用しないという状況なのです。

旧来型の上意下達・現場丸投げのようなこれまでのマネジメントスタイル(図9)では、組織ごとに出来る範囲の活動に留まってしまい、組織横断の課題解決は困難になります。結果として、得られる効果は限定的で経営からのプレッシャーはより強まるといった悪循環に陥りやすいのです。

なお、安定的な環境下においては、個々の機能組織内のカイゼンをしていればよく、また、経営の関与もそれほど必要なかったため、組織の壁や経営の壁は存在はしていましたが問題はありませんでした。環境に合わせて変化が求められる中で、組織を越えた連携や経営の関与が必須となったからこそ、組織や経営の壁として認識されて変革を阻害しているのです。

現場が主体的・自律的に変革し続ける

プロセスを基点に価値と人的資本をつなげるとともに、エンドツーエンド(e2e)プロセスを変革し続けること。加えて、その源泉となる人的資本を引き付けて、その可能性を最大化すること。これらを持続的にするためには、マネジメント転換が必要になります。

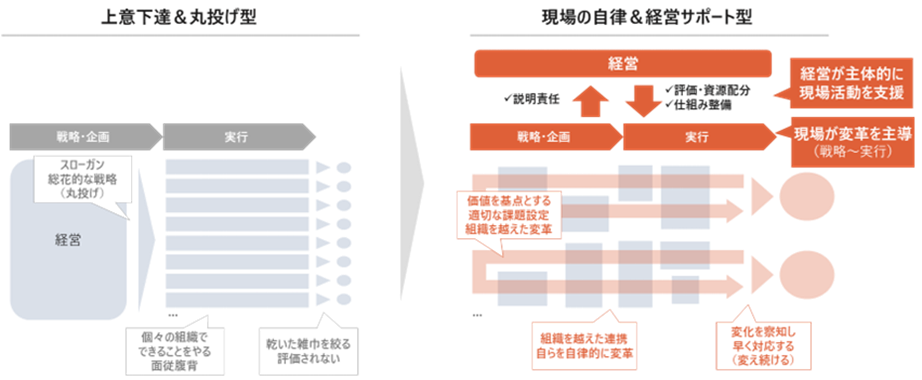

それは、「価値を基点とするプロセスにもとづいて、各組織の役割を再定義・どう連携すればよいかを設計する」「価値実現のための適切な課題を設定し、自律的に自らを変革していく」「経営は現場活動を支援する」といったマネジメントスタイルへの転換です(図10)。

環境変化への対応において、全社視点(経営視点)だけでは、各機能で起きていることや課題構造を捉えきることができず、表層的な取り組みに留まってしまいます。

新しいマネジメントでは、現場が主体的・自律的に変革し続けることが求められます。経営は、現場活動を評価し資源を適切に配分する投資家としての役割と、各種活動の見える化や評価制度の整備などで現場活動を支援します。ゆえに、今の時代で求められるマネジメントは、全社視点(経営視点)だけでは成し得ず、個々の機能が自律化することが必須になるのです。特に、経営の関与、および現場の自律についての転換が求められます。

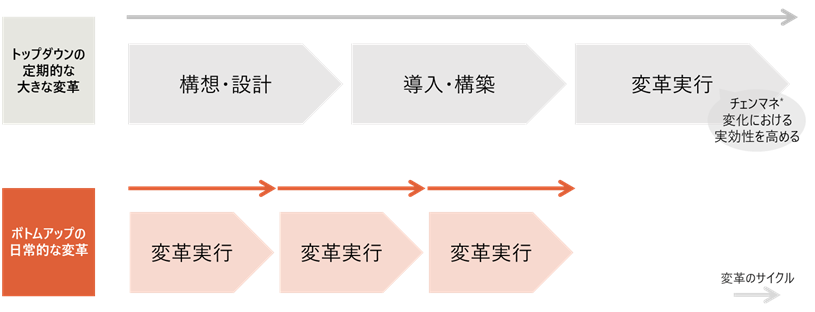

なお、全社的な基幹システムの刷新などの避けられないイベントに引きずられる形で、大規模なプロセス変革が行われることがあります。この場合、構想・設計から導入・構築まで少なくとも2~3年の時間を要します。また、このようなトップダウンで全社的にプロセスを変更する場合にはチェンジマネジメント(※8)の重要性が高くなります。

(※8)チェンジマネジメント:組織の成功や成果を導くための変革を個人が上手く受け入れられるよう準備し、環境を整備し、そして個人をサポートし続けるための体系的なアプローチ。

マネジメント転換によって、このような変革活動の位置づけも変わります。変革はトップダウンで起こしていくものではなく、変革は日々、現場で行われているものになります。いわば変革をマネジメントするという考え方も不要になってくるのです(図11)。