このコラムは、株式会社エル・ティー・エスのLTSコラムとして2015年8月から連載を開始した記事を再掲載するものです。

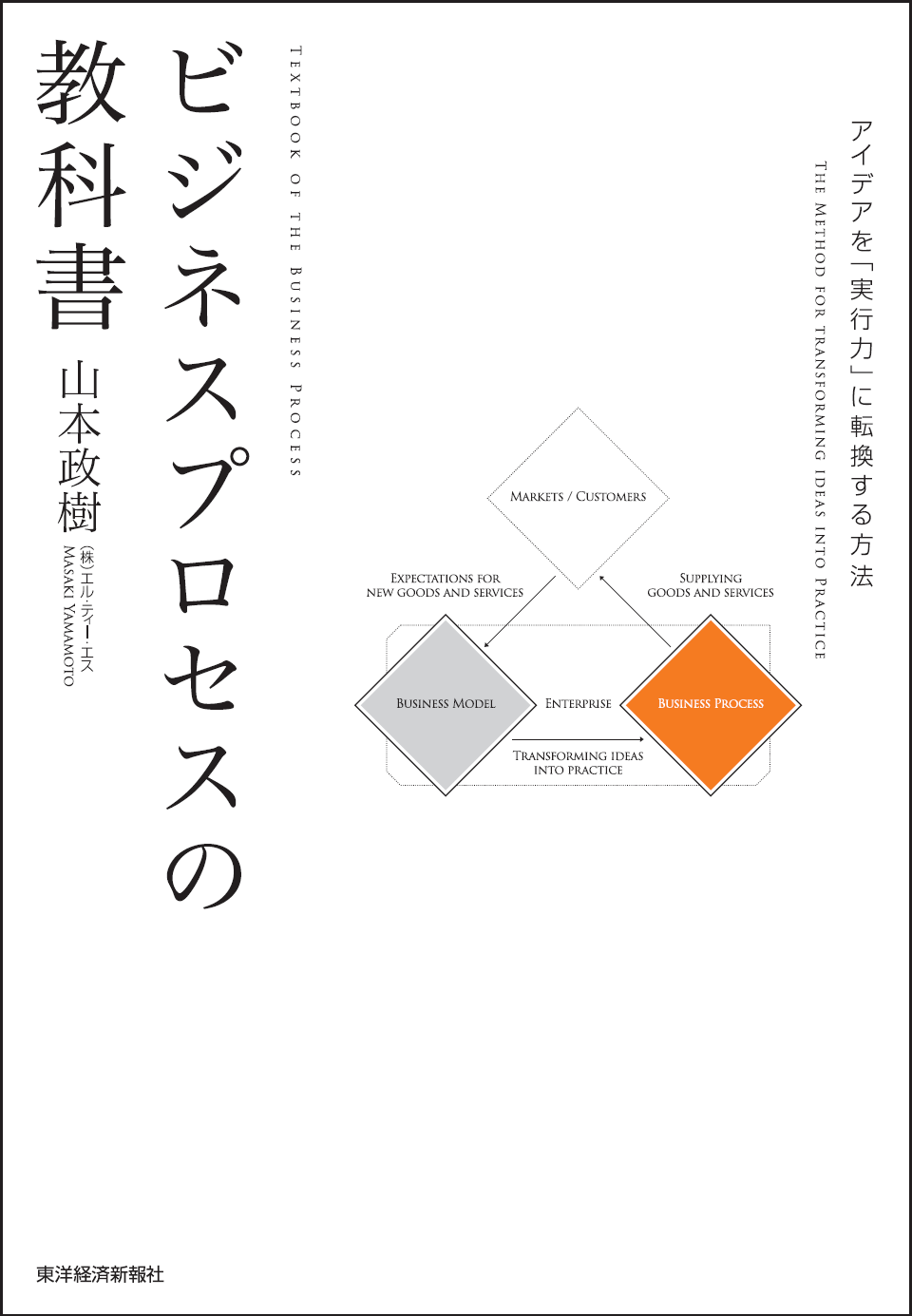

当コラムは、書籍『ビジネスプロセスの教科書(東洋経済新報社(2015年7月24日)』に掲載しきれなかった内容をご紹介しております。

書籍では、ビジネスプロセスとは何か、どのようにマネジメントすれば良いのか等をわかりやすく解説しています。また、著者がこれまでにお客様企業の現場で経験してきたビジネスプロセス変革の事例も多く紹介しています。ユーザー企業側で組織変更、情報システム導入、アウトソーシング活用といったビジネスプロセス変革を行う予定のある方はもちろんシステム開発やアウトソーシングベンダーの担当者の方も必見です。

ライター

プロセス改善の王道は業務効率化です。同じ量の仕事を、より短い時間でできるようにする活動に取り組んだことのある人は多いのではないでしょうか。皆さんが、業務効率化活動をする際に狙う効果はどれくらいですか?他社事例で一般的に良く見る改善事例だと20%前後の改善実績が多いようですが、実はこの20%の効率改善という数値、気を付けて読み込まないと全く実態を伴っていないことがあります。今日は業務効率化における稼働の計測に焦点を当ててお話をしてみたいと思います。

目標と実績管理の要となるKGIとKPI

業務効率を示す指標はプロセスを管理するKPIの一つです。ビジネスプロセスには常にKPIによる管理がついてまわりますが、まずはKPIについておさらいしてみましょう。

ビジネスプロセスにはそれぞれ目的と目標があります。例えば「製品開発プロセス」の目的の例としては「魅力的な製品を提供し続けることで高い市場シェアを獲得する」です。この目的に対する目標は「市場シェアを3年後までに40%にする」というような形で表現します。

ここでの「3年後に40%」は具体的な数値目標であり、これが重要目標達成指標、KGI(Key Goal Indicator)です。 KGIは企業が最終的に達成すべき目標を示す指標です。ただ、KGIはあくまで長期的に到達すべき目標ですから、日常の活動の指針となる指標としては漠然としています。そこで、「市場シェアを3年後までに40%」がKGIであれば、「年間の市場への新製品の投入数」「各製品の市場での認知度」といった中間指標をおいてKGIの達成進捗を管理します。これが重要業績評価指標、いわゆるKPI(Key Performance Indicator)です。

KPIを元にしたPDCAサイクルをまわすことで、ビジネスプロセスの能力をどんどん高めていき、最終的にKGIの達成まで導くのです。一言にKPIと言ってもその種類はさまざまです。多くの種類の指標がありますから、プロセスの特性を見極めながら適切なKPIを設定することが大切です。

業務効率を計るKPIは、もっぱら対象となる仕事の単位時間あたりの処理量で測ります。よって業務改善、業務効率化を行う際は、常に人(社員やアルバイト)の処理時間をどう測るのかが問題になります。しかし、この時間計測には落とし穴がたくさんあり、多くのケースで正しい時間を計測することが出来ません。

この落とし穴には大きく分けて二つあります。それは「処理時間を後から入力している」と「計測時間に恣意的な操作が入っている」ことです。これらについてより具体的に考えてみましょう。

「処理時間を後から入力している」ことによる落とし穴

「処理時間を後から入力している」から説明しましょう。ある企業は業務効率化のために、その日の終わりに一日に行った仕事の項目とかけた時間を記入するようにしました。この結果を元に、分散していた共通的な仕事を特定のチームに集約して効率化しようとしました。ところが、実際にチームを作って業務をはじめてみると、集計結果の業務時間と実際にチームが必要とする業務時間が上手く合いません。

このようなことになった理由の一つは、そもそもの時間計測の誤差にあります。一日の仕事を後でまとめて記入するような場合、人はある程度数字をまとめて報告します。例えば50分かけて行った仕事は丸めて1時間と入力します。人によってばらつきはありますが、だいたい人は10分から15分単位の時間にまとめる傾向があるようです。ですから1時間15分かけて行った仕事を1時間と入力する人もいます。こうなると実際の稼働との誤差は20%ということになり、このような計測を元にした「20%の効率改善」は誤差の範囲ということになってしまいます。

まして一日の終わりに入力するとなれば記憶違いも生まれます。皆さんも「その日、一日に行った仕事を何分かかったか思い出せ」と言われても、詳しくは思い出せないと思います。コールセンターのように着電から終話、そして後処理時間をシステム上で完全に管理できるようなケースは良いのですが、大抵の事務処理では時間計測を正確に行うことは大変難しいのです。

実はストップウォッチでリアルタイムに測るようなケースですら、一つの仕事の終わりから次の仕事の開始までの切り替え時間の測り方の違いなどにより、若干の誤差が出ます。私の感覚値で申し訳ないのですが、一般に計測をどのサイクルで行うかによって以下のような誤差が出ると感じます。

リアルタイム計測:誤差±10%以内)

(個別業務の開始と終了の厳密な計測)

日時バッヂ計測:誤差±30%~50%程度

(一日の終了時に作業時間を集計、入力)

月次バッヂ計測:誤差±200%以上

(月次で月内に行った業務を集計、入力)

このような誤差を最小化しようと思えば、一つ一つの仕事をリアルタイムで厳密に記録していくしかありません。あるシェアドサービスを行う会社は、全ての仕事をリアルタイムで計測するようにしました。社員がある仕事を始めるときには、作業項目を選んで開始ボタンを押します。そして次の仕事をはじめる時には次の作業項目を選んで、また開始ボタンを押し、これを繰り返します。終了ボタンはなく、最後に押すのは退勤のボタンです。このような「仕事の切り替えの時間は前の工程の時間に含まれる」という思想にすることで、切り替え時間が計測されずに、勤務時間と作業時間の合計に乖離が出ることを防いでいます(昼休みや休憩はそれぞれ別項目として計測します)。このリアルタイム計測の効果は素晴らしいもので、厳密な業務量予測による適切な人員配置(残業や空き時間の削減)、作業委託者(お客様企業)との数値的根拠に基づく交渉力の向上など多くのメリットをもたらしました。

「計測時間に恣意的な操作が入っている」ことによる落とし穴

さて、もう一つの落とし穴は「計測時間に恣意的な操作が入っている」でした。私はある会社の業務改善事例の実績を聞いて、その内容に疑問を持ちました。システム開発会社のその事例では、管理業務等の間接費が多いので、もっと社員の稼働を原価、つまりお客様向けの稼働に費やしている時間に振り向けるようにと、経営者から指示があったそうです。このため、活動ごとに日次の工数入力が可能な勤怠管理システムを導入して計測を行ったところ10%の原価へのシフトを達成したということでした。

この業界の特性を知っている私としては、この10%のシフトは眉唾だと感じます。システム開発のような労働集約産業において社員は原価への時間の賦課(チャージ)は避けることがあります。原価に時間を賦課すれば、その分プロジェクトの原価は上がり、プロジェクト単体の利益率は下がるためです。この業種で「原価を増やせ」と指示すれば、社員はおそらく喜んで実際の稼働を原価に賦課するはずです。むしろこれまでの運用において、恣意的に活動時間をゆがめて、間接費の比重を高くして報告していた社員がいたのではないかと勘繰ります。話を聞く限り、入力時間は社員の申告に任されているようでしたから、10%程度の改善という数値は、実態としての稼働割合はほとんど変わらず、単に時間賦課の意識が変わっただけではないかと思いました。

このような時間計測における恣意的な操作は大変に注意が必要です。この恣意的な操作を生み出す最大の原因が原価管理や労務管理との数値連動です。計測した社員の稼働時間の合計は本来、勤怠の情報や原価管理(案件別の社員人件費)の数値と完全に一致している必要があります。ところが、多くの会社でこれらのデータが完全一致することはありません。ある仕事(例:特定のプロジェクト)にかかった実際の稼働時間の合計は100時間、原価管理上のデータは80時間などということは珍しくありません。なぜなら働いていた時間を全て勤怠や原価と連動させてしまうと、案件別の損益管理で不都合な数字が出てしまうことがあるからです。よって案件間、作業間の極端なばらつきが出ないように賦課先を恣意的に操作するのです。

何十時間も残業しているのに、勤怠情報は8時間と入力させる、いわゆる“サービス残業”のような極端な乖離は、近年のコンプライアンス意識の高まりと共に減る傾向にあるようですが、原価管理上の賦課先作業の操作は未だ頻繁に目にします。このようなことが常態化している企業の稼働時間のデータは、業務効率を算出する根拠としては全く機能しません。

ですから私はお客様に、業務効率化のために時間計測を行う際には、はじめのうちは勤怠や原価管理の仕組みと切り離して実施してほしいと伝えています。一旦、他の時間報告の仕組みと切り離した状態で社員の稼働時間をリアルタイムで計測して、正確な稼働時間を計ります。そして、実態時間と報告時間の乖離を正確に認識した上で、業務の効率化と時間管理の仕組みそのもの是正を進めるのです。

計測することの意義と楽しさ

1900年の初頭、アメリカの技術者フレデリック・テイラーは、鉄鉱会社で多くの労働者がシャベルで鉱石や灰をすくう作業をしているのを見て、労働者の体格別に、どの大きさのシャベルをどのように扱えば最も高効率に作業できるのかを算出しました。この実験の結果は驚くべきもので一人あたりの作業量は3.7倍に増え、生産量あたりのコストは56%も削減されました。そして、会社だけでなく労働者も賃金が63%上がるという恩恵を受けました。これが業務改善の走りです。

時間計測は、計測される社員の心理的抵抗も強く、なかなか効果的に進めることは難しいのも事実です。しかし、テイラーの逸話のように本来、時間計測とそれに伴う業務効率化は全体の仕事を楽にして、企業と社員(労働者)の双方が恩恵を受けるための活動としてはじまりました。

大切なのは集まったデータは誰かを監視したり評価したりするために使うのではなく、純粋に改善のために使うことです。改善活動に成功している事例では、例外なく得たデータの活用の目的の従業員への説明に時間をかけていますし、得たデータが無暗に従業員へのプレッシャーとならないよう、とても気を使っています。従業員の理解をえて、しっかり計測が出来、改善効果が見えるようになるとデータを分析することがむしろ楽しくなってきます。

業務効率のデータはいろいろな形で活用可能です。先ほど紹介したシェアドサービスの会社で、業務量予測による適切な人員配置にデータを活用していると書きましたが、データをしっかり蓄積することで、いつどれくらいの業務が発生して、社員の処理時間の実績だとそれら処理にどれくらいかかるのか、しっかり予測できるようになりました。この結果、ある日の業務量が許容量を超えそうだと分かれば、事前に人員の配置を変えて、手薄なチームに人を配置するといった予防措置を行ったり、逆にある日に予測される業務が少ないチームは、チームのメンバーを人手が足りないチームに貸し出すということも可能になりました。これによりセンターの稼働率は実に50%程だったのが80%に上がり、残業や休日出勤は劇的に削減されました。まさに会社も社員もメリットを享受した例です。是非、皆さんも時間計測の落とし穴に気を付けつつも、関係者の皆が幸せになれる業務改善を目指してみてください。

ビジネスプロセスの教科書

本書ではビジネスプロセスとは何か、どのようにマネジメントすれば良いのか等をわかりやすく解説しています。あらゆるビジネスパーソンにとって有益な一冊となっていますが、中でもこれから組織変更、情報システム導入、アウトソーシング活用といったビジネスプロセス変革を行う予定のある方には特に参考になる内容が詰まっています。

著者:山本 政樹

出版社:東洋経済新報社(2015年7月24日)